來自陝南山村的袁淩,在編輯眼中的樣子是:「他微微彎腰,一身樸素的休閒裝搭配不很高的個頭,很容易就淹沒在人群中。眼神閃爍著看向前方,仿佛有一種隱隱的怒和威嚴。在真的看到來人之後,又現出某種奇妙的,屬於青少年的害羞神采。」在我離開中國前兩年,偶爾在北京方舟教會主日禮拜中遇到袁淩,彼此只是簡單地交談過幾句。那時,我的處境極度惡劣,老朋友一個個地進了監獄,我再也沒有結交新朋友的願望。我只知道袁淩也靠寫作為生,或許被生命中的黑暗所壓迫,到教會來尋找上帝。我不知道他後來有沒有找到上帝,數年以後,我讀到他寫的名為《石頭》的詩歌,心中略感安慰——

「神說/不要回顧/免得你變為石頭//那我們能是別的什麼?//除了在貧乏的地面/我們何處會長成花朵?/山口的微風裡/都是稻草人//水流在卑下之處/陰處的雪長久不化//倒影模擬身體/風箏學習飛鳥//石頭憑什麼呼吸/感到周圍的空氣。」

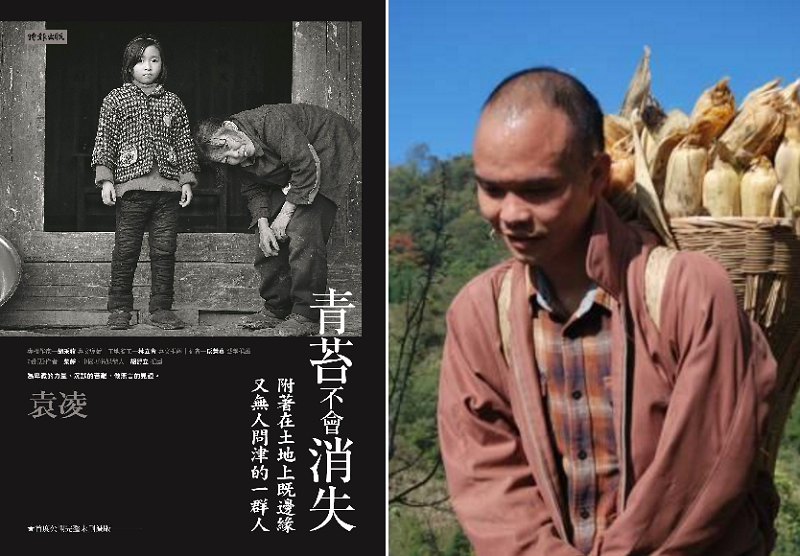

正是在我離開中國的2012年,袁淩的「新聞特稿」或「深度報道」如同井噴般問世。他寫沒有人關注的陝西煤礦務工人員的矽肺病現狀,《血煤上的青苔》、《塵》等作品轟動一時,後又創作《守夜人高華》、《走出馬三家》等經典特稿,奠定了在新聞特稿界首屈一指的地位。這本《青苔不會消失》就是袁淩從多年寫的特稿中挑選的12個故事,分為「卑微者」、「出生地」和「生死課」3個部分。書名來自於作者的一首短詩:「青苔不會消失/只要世上還有/最後一個窮人。」他筆下那些卑微的生命,連小草都算不上,如同無根的青苔,卻更加倔強地生長在找不到任何一點養分的石頭上。

袁淩曾以當地狀元的成績考入西北大學,後又就讀於復旦大學和清華大學,然後在多家媒體擔任記者、編輯和管理層,如果繼續這條路,多少也算是「成功人士」。然而,他始終無法適應城市生活的爾虞我詐,一度回到老家的山村過極簡的鄉居生活。在當地,他是一個人們沒怎麼聽說過的作家,在鄉村縣城四處游走,如同一個不務正業的怪人。他的父親是一名退休的鄉村醫生,曾期望兒子進入政府做官,如今看清了兒子的前程不會像其他後生那樣風光,也只好由他去了。這麼多年來,袁淩一直在準備著那項特殊的事業——寫作,但既使說出來,鄉裡人也弄不明白,文字的東西畢竟不像一所大房子、一輛好車和賬戶裡的存款那麼具象。如果沒有在大城市買房、當官或經商,在鄉親們眼中就是一名標凖的「失敗者」。其實,袁淩也買了房,只是和鄉親們預想的不一樣——那是一間坐落在八仙大山溪半坡上的土屋,屋前長滿了青草,屋後埋著一截水管,水從山谷裡的泉水中引來,滋滋地流在草地上。袁淩寫道,這流動著的水管「像是有一個靈魂專意藏在地下的」。

(相關報導:

一到周末就跑礦場,10年不斷!他拍下最真實「台灣礦工」,160張珍貴照片,張張憾人!

|

更多文章

)

今天中國的鄉村早已不是昔日雞犬之聲相聞、民眾彼此守望相助的鄉村,即便是沈從文筆下安靜淳樸的「邊城」也被滾滾紅塵吞沒。袁淩的回鄉寫作的計劃被迫夭折,他又進入城市,成為一名租房住的、連醫保也沒有的「低端人口」。他艱難地活著,寫那些更艱難地生活的同胞時,沒有了旁觀者的距離感。「即使一個人走遍了世界,也不會見過所有的艱難,永遠有一些艱難比艱難更艱難」,袁淩不會像那些當上作家協會主席的作家那樣鼓勵「低端人口」與祖國「共度時艱」乃至「分享艱難」,他也知道自己的寫作解決不了任何一個社會問題,即便對那些具體而微的個案也無甚幫助。但他願意默默地記錄,並確信這些記錄能成為歷史的一部分,如同卡夫卡所説:「你活著的時候應付不了生活,就應該用一隻手擋開籠罩著你的命運的絕望,同時,用另一隻手記下你在廢墟中看到的一切。」

袁凌和他的作品《青苔不會消失:附著在土地上既邊緣 又無人問津的一群人》。(時報出版)

不是小說,也不是新聞,是生命的相遇

美國作家卡佛在小說集《大教堂》中說過:「我小時候,閱讀曾讓我知道自己過的生活不合我的身。我以為我能改變,但這是不可能的,不可能就這樣,在打一個響指之間,變成一個新的人,換一種活法。我想,文學能讓我們意識到自己的匱乏,還有生活中那些已經削弱我們並且正在讓我們氣喘吁吁的東西。文學能夠讓我們明白,像一個人一樣活著並非易事。」我想,這也是袁淩以寫作為志業的根本原因。當年,在清華大學思想文化研究所讀博士的第2年,他得到了《新京報》的工作機會,可以進行一線的新聞採訪寫作。於是,他斷然退學,這讓作為思想史家的導師葛兆光教授深感不解。挽留不住袁淩,葛兆光回復說,「與其多一個不情願的學者,不如多一個有良心的記者」。

其實,袁淩並不滿足於做一名敢於説真話的記者,否則就不會屢屢離開所供職的頂尖媒體了。他寫的暴露現實黑暗的稿件,常常遭到中宣部封殺,這是前輩良心記者劉賓雁早已有過的遭遇,不足為奇;更重要的是,其內心深處出現了如同瓷器破碎的聲音,他不能接受自己的文字被粗暴地閹割——這正是御用文人的代表人物、《環球時報》總編輯胡錫進所享受的受虐狂的生活。有一個笑話説,胡錫進年輕時採訪過一個老太監,太監表示:熱愛大清,懷念大清,希望大清繼續執政。胡錫進問:「大爺,滿清政府腐敗無能、喪權辱國,公然與中國人民為敵,你為什麼支持啊?」老太監說:「沒有了大清,我的鷄鷄就白割了。」胡錫進陷入沉思,掏出小本記下來,這句話從此成了他的座右銘。

與之相反,袁淩筆下的人物,沒有一個能進入帝王將相主導的《二十六史》。他深情地描寫在山溝裡刨食的家人,他記得自己文字的起點,那個沉默而堅實的地方——「外婆這一代的有一層人,她們像是別人生活的背景,已經沒有價值,隨時可以拿掉。但實際上,她們卻比那些在前臺活動的家長和隊長更可靠。像是砌築田地的石坎,長了發黑的青苔,長年沉默,沒有抽枝發芽的風光。但抽掉了它們,田地會即刻崩塌,收成化為烏有。也像是田地本身,孕育了這裡的一切,卻從不發出響動。只有俯伏觸地,才能聽見摩挲泥土的風聲。」我的外婆也是這樣的老人,善良、堅韌,當然也愚昧——她一輩子省吃儉用,卻將外公的退休金全給了許諾她進入「西天極樂世界」的、到處都有房產的女尼姑。

袁凌在清華大學思想文化研究所讀博士的第2年,他得到了《新京報》的工作機會,可以進行一線的新聞採訪寫作。於是,他斷然退學,這讓作為思想史家的導師葛兆光教授深感不解。(取自新浪網)

袁淩所寫的底層人物,不同於左派文人閉門造車的美好想像:凡是窮人都是好人,凡是窮人都是道德高尚的人,凡是窮人擁有張承志、梁曉聲式的「清潔的精神」。《蘭考棄兒》一文,從那場垃圾場旁邊棚屋發生的吞噬七條孩子生命的大火寫起,揭示了知名度僅次於焦裕祿的蘭考婦女、「孤兒之母」袁利害光影交錯的複雜人性。袁利害很難用「好人」或「壞人」來定義,她身處美善與邪惡的邊緣,在政府不作為之處稍有作為。她拯救了許多棄嬰的生命,她給予棄嬰的生存條件卻比不上中產階級家庭的寵物貓狗。袁淩沒有給出善與惡的判斷,他只是描述事實,將判斷的權力交給每一個讀者。

(相關報導:

一到周末就跑礦場,10年不斷!他拍下最真實「台灣礦工」,160張珍貴照片,張張憾人!

|

更多文章

)

袁淩的寫作是克制的,克制是寫作的最高境界。袁淩的寫作,不是文學,也不是新聞,是無法歸類、無法命名的生命與生命相遇的故事,是中國先賢所説的「幼吾幼以及人之幼,老吾老以及人之老」,也是聖經中所説的「愛鄰舍如同自己」。

人們向黑暗索要礦石的同時,黑暗也在索要它的代價

在本書中,有好幾篇文章都以礦工為主人公,寫驚天動地卻又寂靜無聲的礦難,寫可怕的職業病矽肺病,寫失去親人的家屬們如何修補殘缺的家庭。袁淩的編輯羅昌平回憶,他至今能背出那些《血煤上的青苔》中的句子:「因為他們是殘廢者,是人生還沒來得及展開就被命運的被單收殮起來的人」;「遭遇了一個人的礦難……這是一個被消音的過程,沒有鏡頭的聚焦,沒有不惜一切代價搶險的場面,沒有怒斥和追責」。還有《守夜人高華》中的引題,「如同礦難事故表明的,人們向黑暗索要礦石的同時,黑暗也在索要它的代價。它要求的往往是那些最好的探路者。」在思想史的層面上,《紅太陽是怎樣升起的》一書的作者、歷史學家高華,也是一位在黑暗隧道中一生挖掘不止的煤礦工人。若不是太過辛苦、太過付出,他怎麼會英年早逝呢?多年以前,我在香港中文大學跟高華有過一次簡單的談話,他是如此小心謹慎,不敢臧否時政,可是一談起他關心的歷史真相來,立即滔滔不絕,跟此前判若兩人。高華無法忍受無邊的黑暗,就在黑暗中燃燒自己。他的提前離開或許是一種幸運,否則當習近平時代開幕後,他將看到又一輪「毒太陽」冉冉升起,必定會痛感自己的書完全白寫了。

如果黑暗像棉絮一樣厚重,身處其中的人不僅無法尋找光明,還會失去視力,像陳光誠那樣在黑暗中明辨是非的人,萬裡挑一。在袁淩家鄉的山溝裡,有一位在礦難中失去雙目的老人,連明暗都不能感知。但就在災難過後,他依靠摸索和內心的直覺,重建了整個生活,「從屋裡的活路,到五畝坡地的勞作,養上學的女兒,送走生病的老伴……他的身影不是矗立的巨人,倒是綿綿匝地的青苔,鋪成修復世界的小徑」。這用殘缺感官經受的世界,竟是一個完整的世界,而緩慢走過這世界的人,也切切實實創造了屬於自己的生命節奏。對於這些早已註定失敗的人而言,沒有光榮的勝利可言,挺住就意味著一切,若要類似于正常人那樣生活,「那他一定有些另闢蹊徑,遵循著一種持之以恆的靈感」。痛苦有時會讓人上癮,讓人浸沒在其中,有時候則像公開的秘密,讓人不斷從新的日常中醒來。在《青苔不會消失》這本書裡面,痛苦是一塊隨時可以改變方位的座標,它挑戰著人的極限,而那倖存下來的人,被准許開始另一番人生。

(相關報導:

一到周末就跑礦場,10年不斷!他拍下最真實「台灣礦工」,160張珍貴照片,張張憾人!

|

更多文章

)

中國的煤炭產量位居世界第一,這是「厲害了,我的國」的又一有力證據。然而,在中國,礦難無時不刻都在發生,成為煤炭產量數字之後的秘密。煤炭是黑色的,也是紅色的,煤炭被血染紅了。我記得有一部名叫《無神之地》的美劇,以一種陰鬱的風格講述了西部剛開發時一個礦業小鎮的故事:在一次礦井倒塌事故中,小鎮一日之間失去了所有成年男性礦工,剩下一群寡婦和孩子。這個小小的「女兒國」如何在強盜肆虐的環境中生存下來?幸運的是,她們遇到一名百發百中、彈無虛發的俠客,俠客保護她們免於盜賊來襲的滅頂之災。然而,在今天的中國,沒有任何一個俠客可以在「滄海一聲笑」中拯救礦工及其家人,因為他們面對的不是一群遊寇,而是制度性的腐敗與殘暴,黨比匪更壞。

在山西等煤炭產區,礦難讓那些後臺不夠的官員下臺走人,卻對那些後臺足夠硬的官員毫髮無傷——李鵬的兒子李小鵬照樣升任交通部長。每一次改革,得益的總是特權階層,底層礦工的處境越來越糟糕。袁淩寫道:「煤改至今,很多人仍然在老鄉、親屬開的黑口子下礦,每年開春出去的人,總有一些沒有完整的回來,變成了灰,或者失去了四肢神經。每一條山坳裡都埋著遇難者的骨灰,每座老屋的床鋪上,都可能躺著慢性死亡的身體。人口不到3萬人的八仙鎮,隱藏著上千座礦工的墳墓,和上百名殘疾的礦工。他們的親人也成了落伍者。落伍者的數目不少於前行的人群,卻像綿綿的青苔鋪地,沒有醒目的機會。」這段話沒有一個字在發出公開譴責,卻比任何譴責的話都更有力量。

在本書中,有好幾篇文章都以礦工為主人公,寫驚天動地卻又寂靜無聲的礦難,寫可怕的職業病矽肺病,寫失去親人的家屬們如何修補殘缺的家庭。(翻攝自vimeo)

死亡從來都不期而至

這本書的書名是《青苔不會消失》,似乎隱喻著某種對生命的樂觀期待。但是,全書又處處充滿死亡的氣息,跟作者的另一本書《我經歷的九十九次死亡》似乎遙相呼應。

袁淩有著異乎常人的破解死亡奧秘的好奇心。從死於意外火災的、身體殘缺的棄嬰,到死於一場春天雷暴的詩人海子,每一個人的死亡,每一處生命的廢墟,都不是偶然和枉然的。王多權的父親從礦上回家時,已經患上不可治癒的矽肺病,他卻掙紮著勞動,為了給家人留下一口甘甜的水井。袁淩寫道:「王多權的父親花費了整個春天,從河裡背沙和水泥上坡,一個人砌好了一口水泥井。水井封蓋的當天晚上,父親為從學校回來的母親和小侄女做好了晚飯,突然說胸口發甜,似乎是提前嘗到了熬成的麻糖滋味,接著大口的血噴湧出來。……等著母親喊人回來,他的胸前和四周,灑滿了最後的熱血,像一個礦難現場。……那天,王多權感到,父親是把所有的血獻給了自己,使他再也不敢想到死亡。」這樣筋疲力盡的死亡,可以跟蘇格拉底的從容赴死相提並論。蘇格拉底臨死前叮囑弟子幫他還欠朋友的一隻雞,他更是堅信「每個人身上都有太陽,主要是如何讓它發光」。王多權父親的生命在死亡降臨之前發了一次光,他向死而生,他那最卑微的愛也比煤炭更沉重。

矽肺病人柯尊玉在親戚家的灶屋裡斷氣,相依為命的哥哥正在屋外洗碗;黃均兵去世前幾個月,吸掉了20幾鋼瓶氧氣,外帶眾多的吸氧包……讀著這些故事,我仿佛認識這些早已一無所有的矽肺病患者。我父親年輕時候曾在四川的一個鐵礦山當工程師,那個時代的大學生往往自告奮勇去「祖國最艱苦的地方」,父親當然也不例外。每天,他都與礦工一起下井;而母親的心整天都懸在空中,擔心父親上不來了。有一天,父親突然病倒了,醫生説是矽肺病,就用矽肺病的葯治療,卻讓他的病情繼續加重,醫院下了病危通知書,我差點就變成剛出生就沒有父親的孩子。後來,父親轉院復查,才確診為肝炎,又經過一番治療,才得以痊癒。從此,在我們家,矽肺病成了一個談虎色變的名詞。在袁淩的筆下也一樣,矽肺病毫無仁慈之心,吞噬了一個個鮮活的生命,而中國現有6百萬矽肺病病人。

在死亡肆虐的小鎮上,袁淩清醒地知道作為外來者的限度以及寫作本身的限度:「礦工的新墳土上,長短插著幾隻點燃的香煙,是他在世時光些許苦味的安慰。時間停頓在人吃煤和煤吃人的節奏裡,而我們只能在這裡住宿一晚,忙於回到縣城,洗去鑽入皮肉的煤炱。那些黑洞洞的井口,就像是通向地獄本身,載著礦工們的籮筐在其中消失,我們等不到他們下一班上來,也降不到他們所處的生存底部。」陶淵明説:「親戚或餘悲,他人亦已歌。死去何所道,托體同山阿。」而在死者的葬禮上,歌郎唱著相似的喪歌:「亡者在世受煎熬,聽我歌郎道一番。你在山西為好漢,拋下妻子掙銀錢。到頭做了家鄉鬼,一抔黃土實可憐。」文字不能拯救生命,也不能戰勝死亡,文字卻可以召喚遙遠的地方素不相識的同路人,讓人們不再如此孤獨無助,這或許就是袁淩永不放棄寫作的原因。

(相關報導:

一到周末就跑礦場,10年不斷!他拍下最真實「台灣礦工」,160張珍貴照片,張張憾人!

|

更多文章

)