經濟部日前預告明年離岸風力躉購費率調降到5.1元,較今年5.8元降幅達12.7%,開發商大喊吃不消揚言撤資。而經濟部長沈榮津在立院備詢時則表示,不接受恐嚇,希望業者提出具體數字再來溝通。

敝人雖非能源經濟專家,但從觀察此一離岸風電國產化從無到有的歷史發展沿革及相關法律發展,發現到眾多經濟部決策形成荒謬之處。

再生能源電能計算公式,並未提及國產化費率因子

全民必須要知道,目前再生能源收購價格公式,向來並無國產化參數。自從2009年再生能源發展條例通過以來,針對相關收購價格之制訂,都沒有考量國產化,直到近期推動離岸風電,甚至精確的說,是去年(2017年)八月開始,才有提到國產化之相關消息。

一、公式從來沒有修改,為何目前可以考量國產化而給予加成費率或特殊費率?

二、若離岸風電都可以因國產化而加成費率,為什麼最近爭議的太陽光電產業,且台灣已經有供應鍊的,為何不行?為何有如此不公平之對待?

三、既然再生能源發展條例制訂之原意,就沒有要圖利國內特定產業,為何在2017年中開始,可以慷全民之慨,假國產化之名,補貼特定(製造或海事)產業?

再生能源躉購費率審定會,鮮少討論國產化

國產化因子在再生能源發展條例執行過程,鮮少討論。這也反映在過去幾年的再生能源躉購費率審定會的討論上,從2010年一直到去年(2017年)的躉購費率,均未考量國產化,或者說,也不敢張揚地討論國產化。

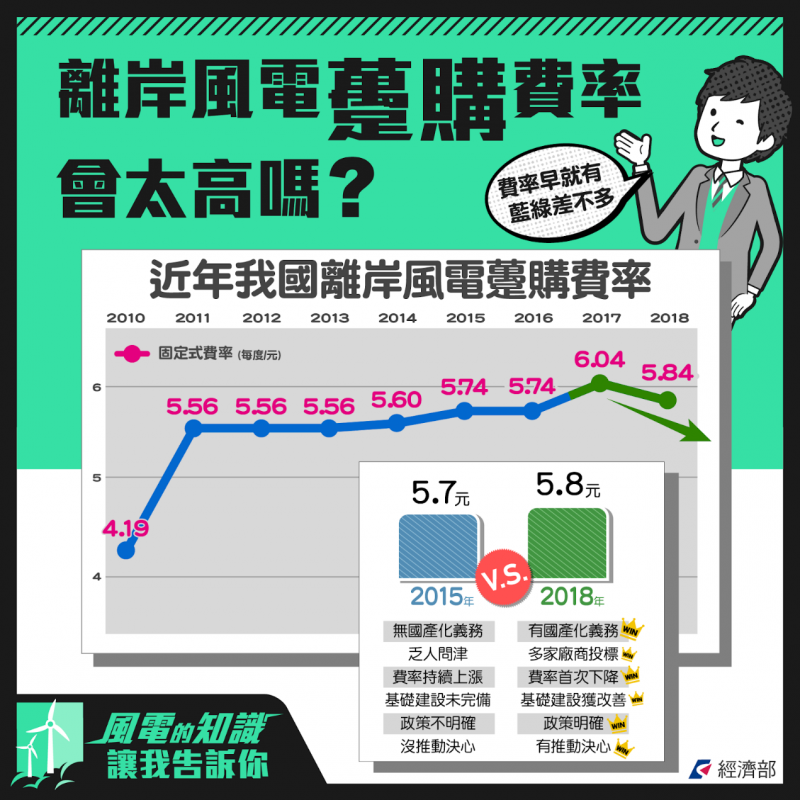

在離岸風電費率的討論上,從2015年開始的躉購費率,都是沒有要求國產化的費率。不過,費率卻均居高不下,分別為,2015年5.7405、2016年維持5.7405,而2017年,甚至不降反增,增加至6.0437。

這幾年世界其他國家的離岸風電費率,均是逐步下降,而面對台灣這樣跟世界迥異的數據變化,特別是,經濟部應有責任跟全民解釋,為什麼2017年的(非國產化)費率,卻是不降反增?

2017年的費率,明顯偏高

在去年(2017年)定2018年費率的時候,終於出現相關國產化議題的討論。相關討論,有興趣的讀者,可以自行參閱「再生能源躉購費率審定會資料 」的資料。

照道理,針對這種國產化的導入,應有很多國產化參數的建議,但非常弔詭的是,大部分業者提供的建議,都是建議維持過去的費率。

明明過去幾年的費率並沒有考量國產化,但開發商反而建議維持?原因可能跟2016年與2017年費率,並未隨著國際趨勢下降,甚至不降反升,導致這一個原先設計並不包括國產化的考量,卻反而划算有關。看來業者也間接肯認,2017的費率明顯偏高。但可惜,經濟部都一直沒有給全民一個交代,只是一直跳針,強調是馬歸蔡隨的延續2015的費率。

(相關報導:

高銘志觀點:以核養綠公投揭穿電業法非核家園大騙局

|

更多文章

)

另外一個證明2017費率偏高的證據,就是2018年中旬廠商自己提出的競標價格,剛好跟美國、英國等國的競標價格類似,均為兩塊半。這也幸好2017年底前,業者均忙於進行環境影響評估程序。否則2017年的費率真的是賺翻的暴利!

如何考量國產化因子,得出2018年費率,仍舊成謎

2018年得出的相當有爭議的費率5.8498,大概是介於過去幾年的兩費率族群之間:高於「2016年2015年費率(5.7406)」,但「低於2017年的6.0437」。而社會大眾得到的觀感是,從2015年開始一直到2018年,在台灣的離岸風電費率,彷彿「時間停止」般,幾乎聞風不動,都在五塊八到六塊之間的區間小幅變動;相反地,國際間,則是一路從五塊多下殺到二塊出頭。

或許,從2017年到2018年,離岸風電技術成本對費率來講,是一個「減項」,而國產化,是一個「加項」,但經濟部始終未曾交代為什麼這樣一來一往之間,只差了0.2?而不是更多?或更少?或甚至應該還要更往上加(超過6.0437)。

全民更關心的是,到底單單就國產化這一個項目來說,到底跟「非國產化」之間,有多少價差?全民到底要付出多少的代價?而這樣的代價,到底換到多少比例的國產化?國產化背後所反應的相關台灣產業?

全民與業者也應該請經濟部拿出數據來

世界各國在推動離岸風電過程當中,鮮少有推動國產化之例子,故當然沒有國產化參數可供參考。退步言,就算有,也會因考量國情不同,而必須調整,因地而異。更遑論,國際間沒有國產化參數,經濟部到底如何在2018年的費率,有國產化參數可供參考,而定出5.8498的費率?更不用說,國產化成本,每家廠商都會因為不同規模而有差距,也會因為國產化程度不同而有差距,一律以固定費率,合理否?是否國產化費率加成,政府只不過是差不多先生般地,加一下,減一點得出?影響民生重大的費率,可以這樣兒戲?

現在經濟部振振有詞,要業者提出數據來,但問題就在經濟部對於造成業者錯誤期待的2018年費率或更早的費率,難道就有提出數據來?經濟部自己都提不出來,竟然叫業者提?那業者提了,你就照單全收了嗎?不照單全收的理由是什麼?照單全收,就是被業者牽著走?但不照單全收,代表經濟部有更充分的數據可以支持嗎?

而更前提的問題是,適法性的問題沒有解決。難道在2009年制訂再生能源發展條例當中,有授權經濟部可納入高價國產化加成費率的因子,而導致全民負擔暴增數千億?經濟部可恣意濫用再生能源發展條例第九條(「由中央主管機關綜合考量各類別再生能源發電設備之平均裝置成本、運轉年限、運轉維護費、年發電量及相關因素,依再生能源類別分別定之。」),納入「國產化」因素?

經濟部絕對不可能拿出國產化數據,但卻要逼台電先簽約

很多讀者看到前面的?結尾,可能會覺得應該本文的論點已經完備了。但實際上,本文在此可以幫忙經濟部回答,經濟部在現階段,絕對不可能拿出到底這樣的費率,補貼的是多少國產化程度的離岸風電設備的證據。

為什麼本文敢這樣賭定呢?因為目前國產化的程度多少,根本就還沒有確定。而且各家開發商的國產化程度,也不盡相同。

「目前的作法是,工業局訂出各項指標、清單,指出哪些組件哪些時候國產化,業者申請計畫時,參考後『自願性』地寫進計畫裡;既然承諾了,就要依計畫履行。為什麼會用這種作法?的確是因為WTO的關係。李君禮說,台灣為WTO會員國,WTO有『不得歧視外國投資者』等規範,國產化不能訂成法律,否則將違反公平待遇原則,『不能有強制性規範,但對他自己的承諾事項,他自己要做到』,目前政府用『鼓勵』國外業者帶動國內的方式,由廠商『自願承諾』哪些部分可國產化。」

經濟部能源局副局長李君禮強調,組件部分由廠商「自願承諾」哪些部分可國產化。(資料照,經濟部能源局提供)

而也因為這樣業者自願承諾,代表經濟部怎麼可能一年前(2017年)在定費率時,就已經可以精確知道國產化費率加成的內容?而工業局審查這些業者自願性承諾的規範,也才剛在上個月頒佈(經濟部工業局離岸風力發電產業關聯執行方案審查作業要點」,自107年11月13日生效),目前也都還在審議中,自然連國產化的內容與程度是多少,都是取決於業者的「隨意」。

沒錯。這代表一年前及現在在定國產化費率的時候,政府都是「隨自己高興」,而政府連自己要買到什麼樣的國產化程度的離岸風電機組,都不知道!

而照道理,若以經濟部在法規設計的順序安排,應該要「先」完成「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」所規定的相關事項,才會進入後續「籌設許可」或「台電簽署購售電合約」的程序。而在系爭作業要點內涉及業者國產化程度的文件(「具體產業關聯執行方案」),可以在未審查完成前,就往後進行籌設許可、與台電簽約?

試想,有任何一個消費者,會在不知道自己即將買到什麼樣的買賣標的情況下,就事先計算並決定要用什麼樣的價錢來採購,然後急著簽約付錢嗎?一般人不會;但中華民國偉大的經濟部,會。因為經濟部花的不是自己的錢,而是全民的電費也!甚至,你會用一樣的5.8費率,但買到不同國產化程度的風機或相關服務嗎?答案一樣,一般人,不會;但經濟部,會。

這樣的荒謬,就呈現在整體推動國產化流程的錯誤。政府一開始在定5.8、5.1或任何費率的一開始,就要明確規範,在這樣的費率下所設定的國產化程度是多少,若無法做到,就不應該來參加遴選,這才是「操之在己」的國產化,或者,有很多國家的另外一種作法就是,會分別制訂國產化費率,以及無國產化的兩種費率,供開發商自行選擇。但現在卻反其道而行,先決定送出多少錢,才等業者自願提國產化計畫的「操之在人」的國產化。