金瓜石,一個位於台灣東北海岸的前採礦小鎮,群山環抱,風景如畫。但在茂密的樹林和海岸環繞之下,隱藏著一段被遺忘的黑暗歷史。

這個小鎮曾是金卡西基戰俘營(Kinkaseki)的所在地,金卡西基戰俘營是日本當年在台灣島上設立的十幾個戰俘營的其中一個,二戰期間這些戰俘營裏曾經關押了約4500名盟軍被俘士兵。

二戰期間,台灣還是日本殖民地。1942年至1945年期間,被日軍俘虜的這些士兵被迫冒著惡劣的條件在一些銅礦場裏勞作。

這些戰俘營裏的戰俘還被迫在河牀中清除岩石以種植甘蔗,並挖掘人工湖。他們只得到少量的米飯和寡淡的蔬菜湯。許多人患有腳氣病,這是一種維生素缺乏病症,導致生殖器官腫脹,但仍然被強迫勞動。

戰俘們在攝氏40多度夏天的高溫下艱難工作,冬天管道非常冷,許多人喪生。

如果他們沒有達到日常勞動目標,守衛們就會用礦錘毆打他們。

幾十年來,這些營地被遺忘了,它們的黑暗歷史以及曾經關押在那裏的戰俘已經了無痕跡。但來自加拿大的歷史學家何麥克(MichaelHurst)決心改變這情況。

「這些是真正的奴隸勞改營……我突然想到我們必須找到這些戰俘,並講述他們的故事,」何麥克向BBC說。

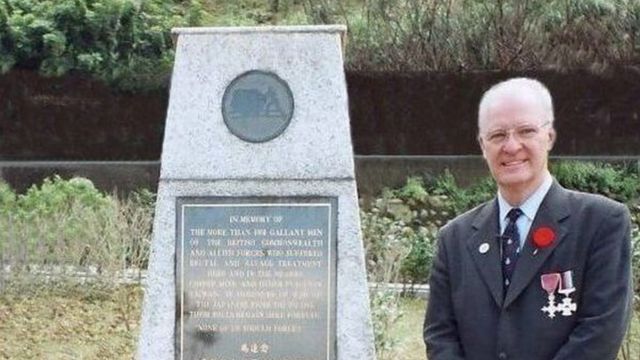

何麥克今年70多歲,自1988年以來一直常駐台灣。在過去二十年裏,他一直在辨識所有位於台灣的戰俘營遺跡,並在每個營地豎立紀念碑。

在他的搜索過程中,他找出了數千名戰俘,並與其中的800多人有接住,他將他們的信件編入了著作《永不遺忘》(NeverForgotten)。

現在,除了一位上百歲的老者之外,其他人都已過世了。

「這些人告訴我:(當時)死很容易;難的是一天天活下去。」何麥克告訴BBC。

「他們的故事讓我非常感動,我對他們的遭遇感到震驚......有時我會落淚;他們向我傾訴心聲,有些甚至從未向家人說過。」

加拿大歷史學家何麥克是台灣戰俘營紀念協會的創辦人。

何麥克也與這項研究有著私人的連結——他的叔叔和阿姨二戰中都曾在歐洲從軍,他因此一直想做一些事情來紀念二戰退伍軍人。

他認為,儘管太平洋戰爭奪走了三千萬人生命,但在紀念太平洋戰爭方面卻做得太少。

「我們總是挨餓」

大量來自世界各地的盟軍人員當年被派往亞洲抵禦日本侵略。

何麥克解釋,台灣的集中營關押著盟軍高級軍官,被認為是該地區最殘酷的集中營之一。

他的研究基於檔案、戰爭法庭的證詞、涉案人的日記、彼時台灣籍警衛提供的信息以及一些戰俘證詞。

其中一位戰俘是來自美國的陸軍中士巴瑟卡(CarlAPasurka),他24歲參戰,被徵召時拒絶了延期服役的機會。

「我們總是很餓,心裡總是想著活下去和回家,」他在去世前寄給何麥克的一封信中寫道。

他還講述了一件事—當年一些年輕的台灣女孩試圖給囚犯遞一些食物,但被日本警衛發現「並打了一記耳光。」

,

,巴瑟卡24歲入伍,後來被俘。

美國國家二戰博物館資料顯示,日本戰俘營裏戰俘的死亡率遠高於德國和義大利在歐洲建造的戰俘營。

(相關報導: 閻紀宇專欄:215個孩子的骸骨,換不到天主教教宗一句道歉 | 更多文章 )在亞洲被關押的盟軍囚犯中,約有27%至42%的戰俘死於饑餓、未經治療的疾病或處決。而在歐洲的戰俘營這一比例為1%至2%。