和大多數海外遊子一樣,我也經常向還在伊朗的父母寄禮物,黃油酥餅,早餐紅茶,薄荷巧克力……但是在2012年,我給父親打電話問他想要些什麼英國貨,父親回答說:牙膏!

「牙膏?」他真是這麼說的,我沒聽錯。「但是,為什麼要牙膏呢?」我接著問他。他說,伊朗國產牙膏口感不對,進口的牙膏哪兒都買不到。很快,外國牙膏就成了我父母最珍惜的禮物。

BBC中文網

每一次父母來倫敦,都會買大盒大盒的牙膏,帶回伊朗做禮物,送給叔叔阿姨等親戚。兩年之後,我和一些親戚在土耳其見面。土耳其對我很安全,我是BBC波斯語記者,因此,在伊朗當局眼裏,我是國家的敵人;土耳其對伊朗人來說也是度假的好地方,不需要簽證。

假期頭一天晚上,我發現自己忘了帶牙膏,所以去找我嫂嫂借。那天,我才真正懂得了父親(電話中那番話)的意思。牙膏筒看起來沒什麼區別,但是,牙膏是泛著隱隱綠色的藍色,看上去還稍稍有些乾燥。等我把牙膏放在嘴裏後才發現,就好像吃了一勺麵粉。刷完牙,感覺一點兒也不乾淨,而是很「沉重」,好象牙齒上糊了一層灰。

1980年4月7日,美國正式宣佈同伊朗斷絶外交關係,並對伊朗實施經濟制裁。雖然「人質危機」在持續14個月之後通過談判得以解決,兩國卻由此變為敵人(BBC中文網)

動蕩,對伊朗人來說一點都不陌生:革命,戰爭,制裁……單子能列出一長串。美國在1979年的「人質危機」之後開始制裁伊朗。當時,伊朗爆發伊斯蘭革命,美國大使館被佔領,52名美國外交官和平民被扣留為人質。

我在伊朗長大。從小我們就被告知,遠在天邊的美國是我們的敵人。每天上學,我們都要排好隊,高呼口號「打倒美國」(Death to America,又譯「美國去死」)。

伊朗和伊拉克的那場「兩伊戰爭」持續了八年(期間西方給與伊拉克的薩達姆·侯賽因軍事支持),期間,我們又被迫去排隊了。我和父親站在長長的人龍中,等著輪到我們,遞上各種票據才能買到米、買到油。那時食品短缺,限量供應。

晚上我們會聚在電視機前,看新聞節目播報當天在前線犧牲的烈士名單。名單念完了,電視台會播放愛國歌曲,悼念那些死在薩達姆和他的盟友槍下的伊朗英雄。那幾年,「打倒美國」在伊朗又成了流行口號。

1997年,穆罕默德·哈塔米(Mohammad Khatami)當選總統,許多人感覺這就像一股新鮮空氣。哈塔米受過西方教育,是改革派,還敢於談論自由呢!他受到歐洲國家的歡迎,他提出不同文明之間要對話。

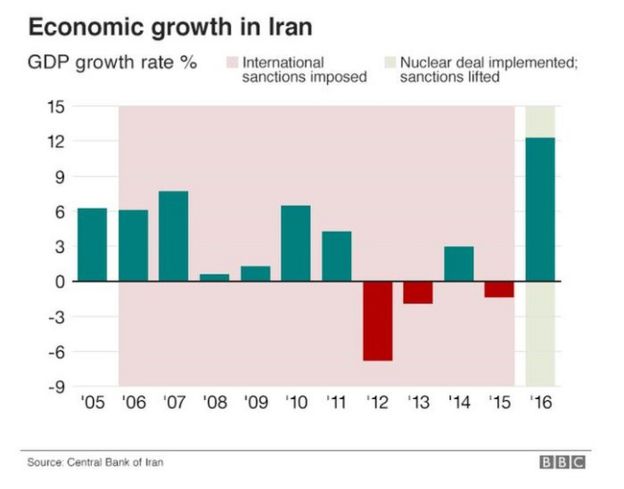

但是,哈塔米第二屆任期之內,美國總統小布希把伊朗定性為「邪惡軸心」。國門才剛剛開了個小縫就又緊緊關上了。接下來又是一波制裁。最嚴重的是在2012年(也就是我父親要我買牙膏的那一年)。

那時伊朗總統是馬哈茂德·艾哈邁迪內賈德(Mahmoud Ahmadinejad),強硬派,他形容美國的制裁是「一錢不值的廢紙」。

但事實上,制裁給伊朗經濟帶來了嚴重衝擊。伊朗不能向大多數國家出口石油。即便那些依然從伊朗進口石油的國家也無法支付現金。需要進口藥的伊朗人只能認了、忍了,通貨膨脹達到30%,經濟增長成了經濟滑坡。不過,這一切最後總算把伊朗逼到了談判桌前。 (相關報導: 美國祭出12道金牌》國務卿龐畢歐:伊朗不妥協就「粉身碎骨」專家:簡直想推翻政權! | 更多文章 )

2015年7月,經過長達18個月的艱苦談判,國際社會和伊朗總算達成了核協議。不僅如此,有報導說,美國和伊朗的談判團隊還成了好友呢。伊朗領銜的談判官當了爺爺,美國領銜的談判官特意送了禮物。