彼此冷冷打量一番,各自倒抽一口寒氣。也許久厭兵戈,一時英雄氣短,按住腰間那柄祖傳的歲月殺豬刀,實在不欲拔出來惡戰一場。

這樣的對視終覺尷尬,一方不肯讓路,一方無心搏殺。兩廂捉對,行者盤算著繞道而行。只是四面山河,肅然如桶,如埋伏已久之陷阱,竟是無路可逃。

天風凜冽,但見中年兀然霸道在那,滿手暗器,嘿然怪笑地候著你的迎戰。這一場蓄謀既久,事先張揚的暗算,任誰也插翅難飛。

驚惶之餘,回想天下所有的遭遇,或者都是成就你今生的豔遇,忽然就有了幾分氣定神閑。雖千萬人,橫屍於此;雖千萬人,吾往矣。設若一個區區中年,你竟戰也不過,那接下來還將遭逢的餘生,你與走肉何異?

一念及此,遂如小說家言——老夫且硬生生迎了上去……

古代的時間很慢,生命很短,卻也顯得漫長。四十就要不惑於人間絢爛,似乎中年便來得很早。金聖歎說:人生三十未娶則不得再娶,四十未仕則不得再仕。意思大抵是,三四十歲之後,所有的努力皆可放棄,對生活不必再存奢望。故而關漢卿要在雜劇裡歎唱——人到中年萬事休。一個休字,真是道盡了中年的寒涼。

網上說,聯合國的衛生組織,邇來重新劃定了青、中、老的界限,將中年的邊際,幾乎無限拉長到一個古稀的年段。這算是對遲熟社會的一個獎賞,也可謂對這個難以成人的「類人孩」時代的某種戲謔。

竊以為,中年絕非一個年輪,不是鐘錶刻度上的一段時空。中年是一種心態,抑或是心智成熟的一個緯度。王羲之說,中年以來,傷於哀樂。與親友別,輒作數日惡。這裡的意思非常明白,人在青春裡,萬事唯知貪歡。對於歲月之逝,原是真無哀愁。那種客舟聽雨的悵惘,從來未曾真懂。只有到了中年,才會敏感于人世苦樂;哪怕是與親友小別,也會數日心情難過。

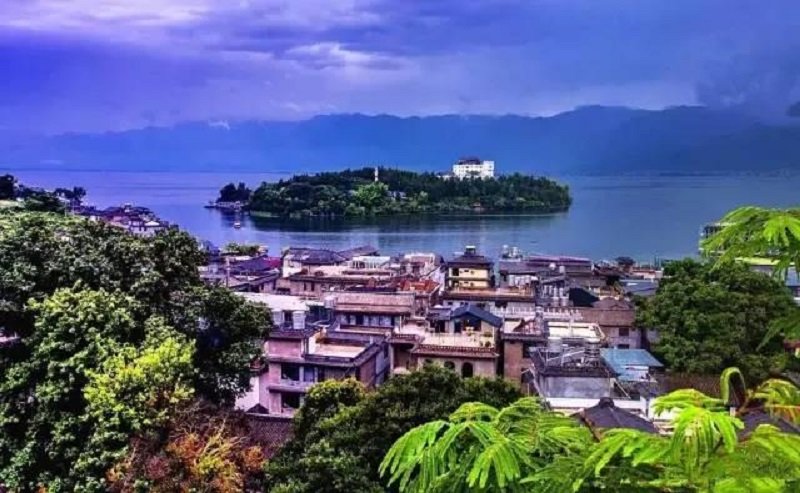

我於 44 歲如雲而南,寄居蒼洱之間讀書飲酒,便有近乎於垂老投荒的感覺。那時古鎮蕭條,來的也多是盛世零落之人。翻檢舊作,找出「中年身世似逃禪,面壁澄懷學閉關」——那真是當時的情狀。

中國舊式讀書人,向有「據於儒、依於老、逃於禪」的傳統。大意是說,最初以儒家救世情懷為立身之據,後來報國無門,惶惶如喪家之犬,只好以老莊之高蹈避世思想相依為命。然而老莊原非真正清靜無為之人,若輩皆有自己的理想國,只是不屑於與此濁世對話而已。於是,最後只好逃入禪門,息影於佛前青燈下,在禪的一花五葉之間,飲茶聽鐘,出離憤怒,也不立文字。偶然興起立下的,可做偈誦,可做燈傳,亦可刨土添薪,化作舍利一如灰燼。

李叔同39歲祝髮入山,轉身為弘一法師,算是中年悟道。而更多的人,在這樣的年齡,還在酒色倡狂的日子裡浪擲青春。

董橋先生認為,中年是只會感慨不會感動的年齡,只有哀愁沒有悲怒的年齡。這也許是他的獨特體悟。在我看來,中年情味陳窖酒,雖然沒了初出蒸鍋的火氣,卻有倍加沉鬱的醉意。不悲則已,悲則徹骨;輕易不怒,怒必傷人。

(相關報導:

楊渡專文:《人間》回眸,還留幾許溫暖?

|

更多文章

)

我從中年開始告別喧囂浮躁的京城商業生活,蝸居於一個小村檢點半生。那時已經非常拮据了,只能去下關的一個舊貨市場,買回一車舊傢俱,勉強維持日常生活。中年人並不意味著對自己完全具備信心,但是對如何應付人間生存,一般不會像年輕人那麼倉皇。

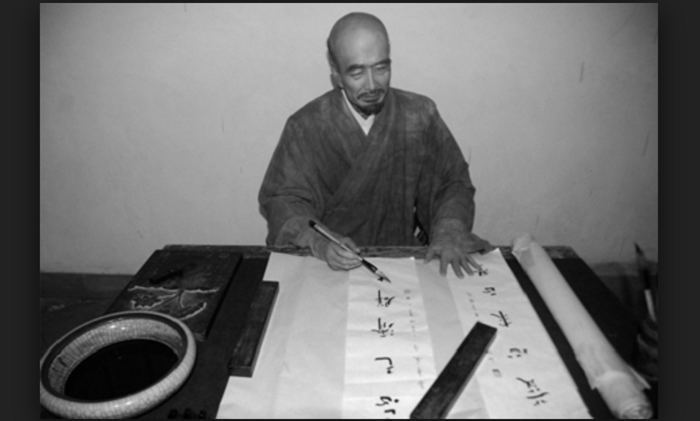

我的中年已然飽曆沉浮榮辱,對於貧富貴賤算是基本看淡。如果一個人到了中年,還沒有活出自己的方向感,那他註定一生狼奔豕突,永遠在焦慮中拼搏奔波。我那時已經非常明確隻身南來的活法——就是寫作。在中國,一個人要想憑藉寫作,且不依賴作協之類體制,而能較為優裕地生活的,其實寥寥可數。

我並不認為我可以賣文為生,但是,我徹底清醒地認識到——我應該寫了。寫作是我的存在方式,除此之外,我將什麼都不是。如果我沒有將我所經歷的一切記錄於案,歷史也必將錯過對一些罪惡的指證。

也就是說,我在度過了大半生的孟浪狂躁之後,忽然在中年沉靜下來。那一年,我像獲得了某種天啟,我必須遠離那個浮華且危險的都城。當我背著背簍在鄉村集市買菜做飯,在農家小灶沽酒買醉——這些新鮮出爐的純良土釀,點滴滋潤著我開始很接地氣的生活。我知道,我贏了,我終於找到了我最想要的日子。

很多時候,都是雨打梨花深閉門地活著。院子裡手植的梨樹石榴,一白一紅,輪番點染著中年人的枯寂。鄰人做了好菜,必是要送一碗來分享。自家開了新酒,也總要隔籬呼取。夜雨樓頭,英雄美人偶來嘯聚;尺八嗚咽聲中,不時還能喚出幾行清淚。

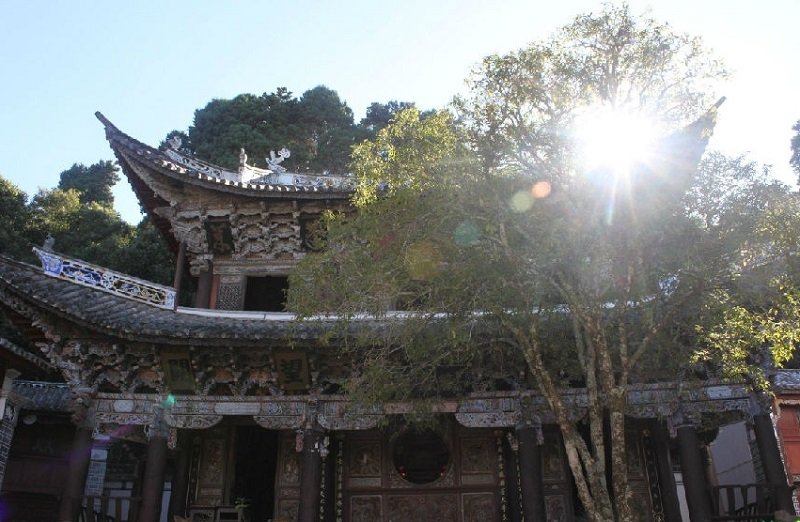

天氣晴好之日,獨自會背一袋米,提一桶油,去蒼山古寺聊做供養。那時的淨空法師不似今日之忙,多在庭中金桂之下,泡一壺陳年老普洱,與我負暄閒話。他是武僧出身,腕上纏著幾十斤重的熟銅念珠,斟酌之間,滴水不漏。

無為寺的山規甚嚴,一直不讓用電。當年那些習武的僧童,而今都雲遊遠方了。和尚見我,依舊還要留下用齋。每飯前,必同唱佛號;先退席者,必挨座行禮。這樣的古風,仿佛還是虛雲老和尚時代。想起虛雲上師于江山鼎革時,義不赴京叩闕——自古法王不拜世王——這是怎樣的磊落耿介。這樣的法脈和道統,可惜只今餘幾?

古寺復建了藥師殿,喚我為這山河留一點詞句。我為正門撰聯曰:十二大願足濟世,有師為證;三千紅塵除修心,無藥可醫。再為側門撰聯雲:良言如良藥,具三聚淨戒;心法即佛法,度一切有情。

這些話,年輕時寫不來。看似中年後才有的證悟。至今在那殿門前掛著,老了再去看,是否會汗顏,卻是未知。

被名山大水擁著的中年,似乎該有一些名門正派的貴氣。該說的話,從未三緘其口。該做的事,向來一意孤行。這是一個是非正邪極易混淆的時代,舉目烏煙瘴氣,只能重建君子心中那個道義江湖。

一入江湖歲月催,鬢已星星也。這都是古話,道的也是千古炎涼。江湖子弟江湖老,活的正是這樣一點骨血。想當年青春許國,揖別了皂隸生涯;幾十年風刀霜劍地在俗世突圍,要的也就是這樣的雲水營生,自由西東。

一日,入巍寶山長春洞借宿,幾百年的老道觀,傲岸而寂然。逍遙道長與龔道士和一個火工道人,三人在此深林枯澗邊,孤守一脈道法。夜來月下,搬出桂花私釀,與我等俗人痛飲。醉罷吹簫彈琴,仙樂飄飄;再于空庭踏罡步鬥,打出另一番迥異中原的太極。這樣的浮生閑日,何等快活逍遙。

(相關報導:

楊渡專文:《人間》回眸,還留幾許溫暖?

|

更多文章

)

道觀香火寥落,不敷日用。道士須躬耕荒野,聊供盤飧。其處遠離人煙,山冷水寒。詢之:何以選擇如此生涯?答曰:祖宗的衣缽,總會要人守著在。

雖然雲山相隔,我輩守著的,亦是另一種祖宗家法。古語謂盛世拜佛,末世訪道。至於書生,千百年來,也就圖個在治亂之間,維繫那一脈文化江山,以免真正的亡了天下。

南遷十載,生年過半。海內外出書十餘冊,結緣天下同道上百萬,我算是對得起我的中年。儘管生活多如黃遵憲詩雲:中年歲月苦風飄,強半光陰客裡拋。但這樣的光陰,自問尚未虛擲。

方今之世,看著快似要到真正的一元複始之際了。我輩拼命也要從中年活到老年那裡去的唯一興趣,正是想要見證我們平生努力的這一切,該怎樣在未來散枝開花。

朋輩勉之曰:該行的路我們已經行過了,該打的仗我們已經打過了。我曾過眼的天地煙雲,我曾親炙的當世賢哲,我曾結交的美人英雄,也許是他三世也不能遭逢的幸運。

十年前的大年三十上午,我路過喜州古鎮,看見一個少女還在寒風中獨守小攤,零售著名的喜州粑粑。我問她為什麼還不回家去團年?她說她在昆明上大學,平日都是媽媽賣粑粑供她。她放假回來才能幫一下媽媽,只等這些粑粑賣完了,她就回去團年。那一刻,我忽然背身拭淚。我買完了她所有的幾十個粑粑,對她說:你是好孩子,快回去吃年飯吧。

她端著空了的簸箕,對我躬身一揖說:叔叔,你是善良人,會有善報的。

這個白族少女的話,我視為對我中年的最高獎掖。我一直深懷善意地行走於大地上,背負欺淩侮辱,也背負著無數真善美的目光。正是這些弱小者的鼓勵,使得我輩行走在中年的路上,走得還算很有力量。

(相關報導:

楊渡專文:《人間》回眸,還留幾許溫暖?

|

更多文章

)