日軍慰安婦歷史從西伯利亞開始

要談到日本軍妓制度的建立就必須從1918年8月至1922年10月--日本派兵遠征西伯利亞,協助白俄軍隊對抗已於1917年成功推翻沙皇統治正在「解放」全國的蘇共談起;當時日本總共派出7.2萬的士官兵,而一份在1920年寫的報告指出──從1918~1920年間,在西伯利亞作戰傷亡者約有3,000多人(戰死1,387人、負傷2,066人),但得到性病的人數竟高達14,000~18,000多人(因為部隊長怕受處份,實際上報的性病患者只有2,012人)(註一)。日本軍部在事後的檢討發現,日軍到處強暴婦女、四處嫖妓的結果,不但染上一身的性病,除了影響部隊戰力外(一般輕症治療時間至少需要58天,重症則超過3年時間),反而逼使當地百姓做出更激烈的反抗,影響了「綏靖政策(appeasement policy,即「安撫政策」)」的執行。

為此,日軍的大本營特別下指示說:「傷害敵國婦人事小,耗損軍力事大」,軍妓制度才開始被日本人所重視,而第一位准許部隊設置「慰安所(官辦官營)」的是當時擔任遠征軍參謀長的津野一輔少將(Tsuno Kazusuke,1874~1928,畢業於陸軍士官學校第五期),他希望藉此能降低官兵性傳染病罹患比例,同時也能鼓舞官兵土氣,津野一輔因此有了「日本陸軍慰安所之父」之稱號(註二)。

而日軍在中國戰場正式設置相關慰安設施則是必須晚到1932年的「淞滬戰役(日本人稱為:「上海事變」)」之後,由當時進駐上海的日本海軍陸戰隊所開設的慰安所,設立的首要目的與西伯利亞遠征軍時期相同──為了要預防性傳染病。當然,設置「慰安婦」的目的不僅止於此,同時還可以──降低強暴案件(整頓軍紀)、提高士氣、預防官兵外出買春時可能洩漏軍事機密等(註三)。

同年3月上海派遣軍副參謀長岡村寧次(1884~1966,當時官階為大佐),為了防止強姦事件發生,就參考海軍慰安所的模式,開設了最初的陸軍慰安所(註四),第一批進駐的「慰安婦(團)」還是岡村寧次轉請長崎縣知事幫忙於九州招募來的,淞滬戰役結束後,陸軍的慰安所陸續被撤銷(關閉),而海軍慰安所則繼續經營。但也有日本史家認為早在1931年的「九一八事變」後,就由駐守於東北的關東軍率先於東北設置相關慰安措施。不過這些慰安設施主要還是以陪酒餐館的型態存在。

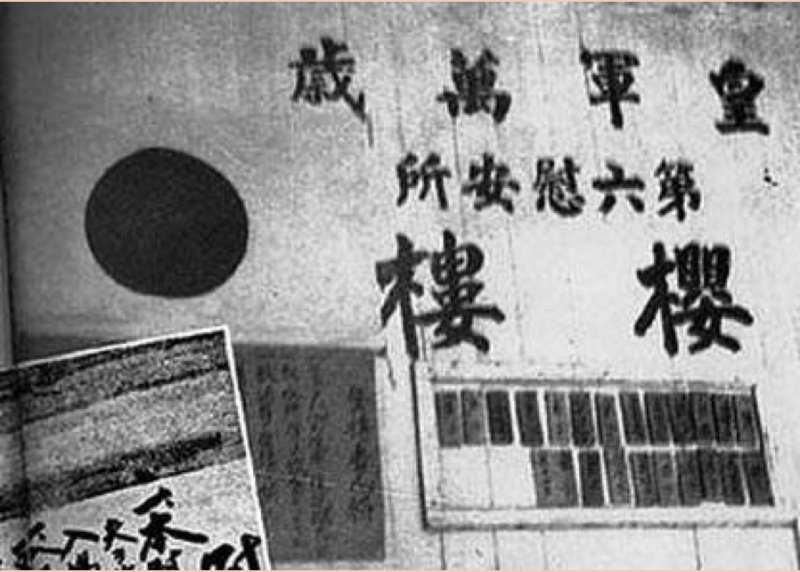

第一座由軍方正式成立的軍妓院(為華中方面軍直接下令,後交由上海派遣軍設立和經營)--「楊家宅陸軍娛樂所」則要一直拖到1938年1月下旬才在上海楊浦區翔殷路北側「東沈家宅」的廢墟上成立。由於楊家宅與東沈家宅相距很近(相距約100公尺),因此日軍誤將這裡稱作:「楊家宅陸軍娛樂所」。 (相關報導: 賈忠偉觀點:重新看看「常設仲裁法院」與「國際法院」的差異在哪裏? | 更多文章 )

「陸軍娛樂所」在設立之初,負責管理的第十一軍司令部在正式公告的《慰安所規則》裡仍稱呼這些「軍妓(慰安婦)」為──「酌婦(即陪酒女郎)」。這座「陸軍娛樂所」總共有12棟新蓋的小木屋,每棟約有10間房間。為防止「酌婦(慰安婦)」逃跑,不但派有武裝衛兵看守,四周還建有壕溝、鐵絲網,而且每天的早晨和晚上都會點一次名。「楊家宅陸軍娛樂所」是在1938年1月13日開業(註五),第一批「慰安婦」(The Comfort Woman)有129名(有的紀錄是104名),除少部分由日本招募來的妓女外,其他大多數都是從朝鮮被騙來的無辜少女(註六)。為了怕被人知道,這些人在運送來上海時,都被記錄為「軍需品」來掩人耳目。稍晚一點成立的還有──海軍直營的峨眉路慰安所、千田深谷部隊慰安所、設立在其昌棧碼頭的陸軍慰安所,總計第一批設置的慰安所有這四間。依據設立者和管理者的不同,日軍侵華期間在中國大陸所設立慰安所,大致上可以分成四大類: