從1969年底開始,一項乏味但有意義的任務讓艾茲柏格(Daniel Ellsberg)忙碌了幾個星期。

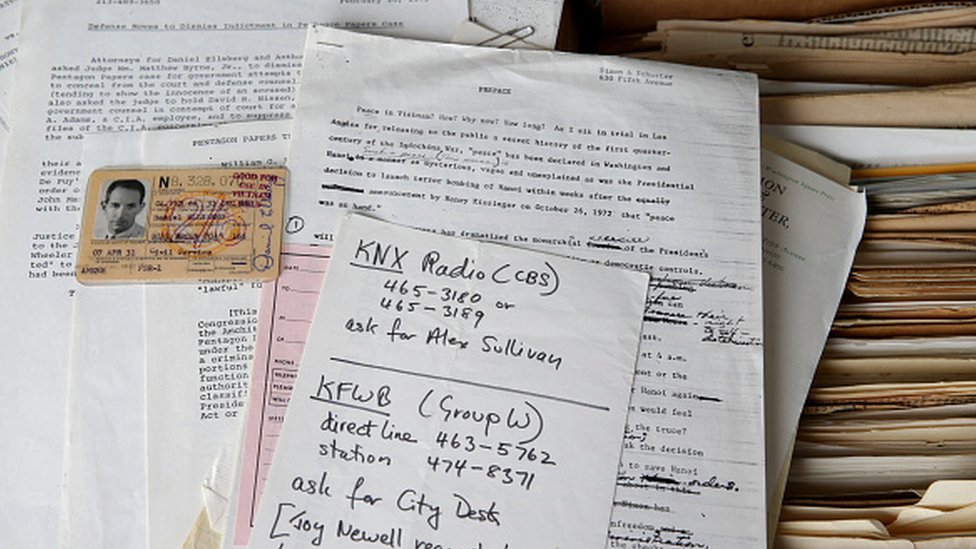

他一頁一頁地影印數以千計的絶密文件,他希望這些文件能結束一場漫長而昂貴的衝突。

這些機密文件被稱為 「五角大樓文件」(Pentagon Papers),顯示了美國在越南戰爭中的參與程度。

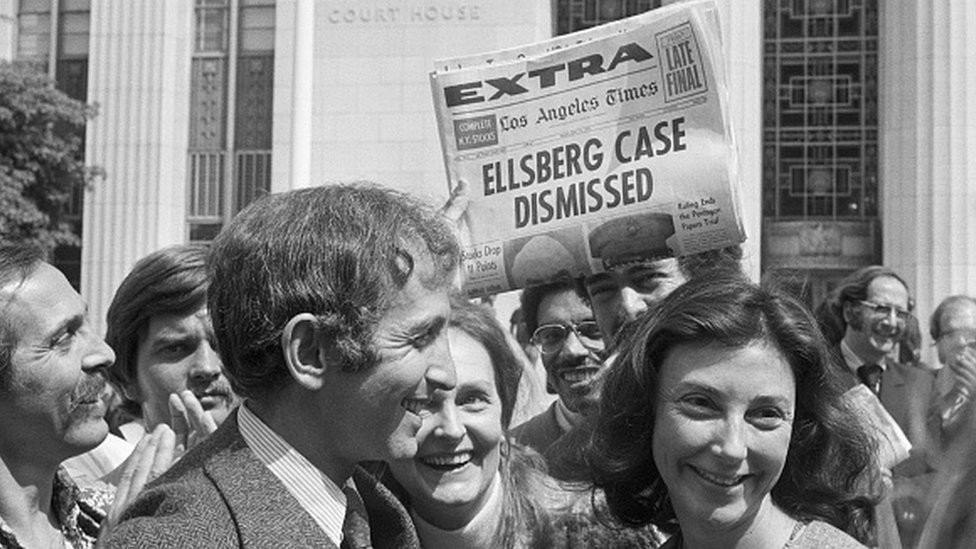

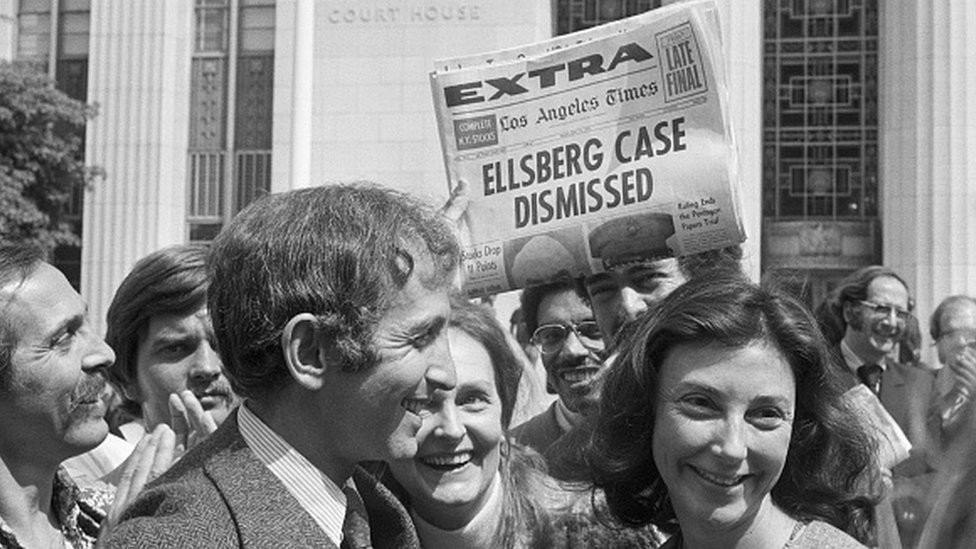

在被起訴間諜罪之前,艾茲柏格於1971年向媒體洩露這份文件。最終起訴被撤銷。

雖然「五角大樓文件」留下長久遺產,但它們並不是艾茲柏格手中掌握的唯一文件。艾茲柏格還複製了另一份機密文件,該文件顯示美國高級軍官在1958年台灣海峽危機期間對核戰爭威脅的重視程度。

50年來,這份文件幾乎無人問津,直到2017年,艾茲柏格才在網上公布完整的文件,但鮮有人發現。一個月前《紐約時報》對此事進行報導。

從理論上講,艾茲柏格的披露行為可能使他面臨被起訴的風險——與他因洩露「五角大樓文件」面臨的指控相同。

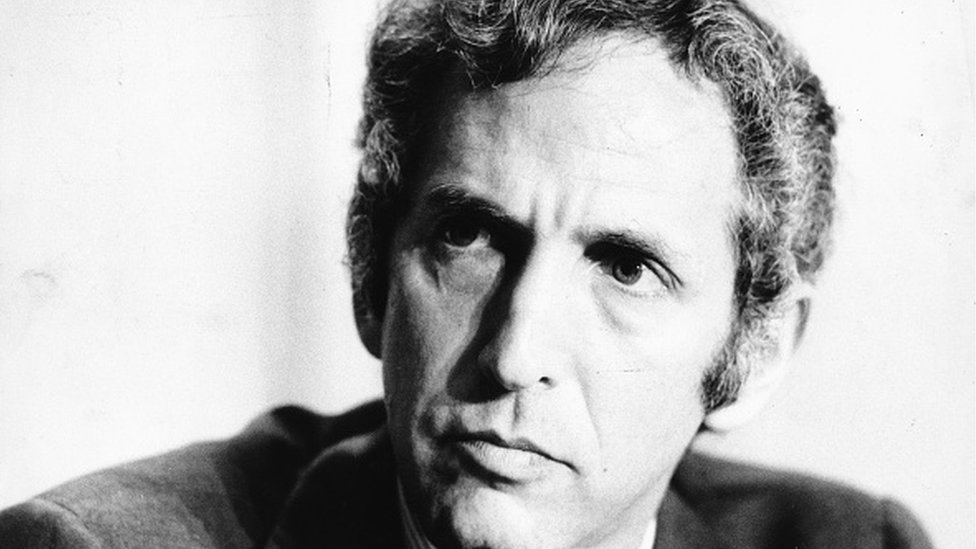

現年90歲的艾茲柏格說,他並未被入獄的可能性嚇倒。在接受BBC採訪時,他道出原委。

幾十年來,艾茲柏格一直堅持不懈批評美國政府的過度擴張和軍事干預行為。他的反對意見在20世紀60年代變得具體化,當時他為白宮提供核戰略方面的建議,並為美國國防部評估越南戰爭。

在這一時期了解到的情況嚴重違背艾茲柏格的良知。他認為,只有讓公眾知情,才能構成足夠大的政治壓力,使結束戰爭不可避免。

因此「五角大樓文件」被公開。儘管時代背景不同,這也是艾茲柏格選擇最新披露相關文件的初衷。

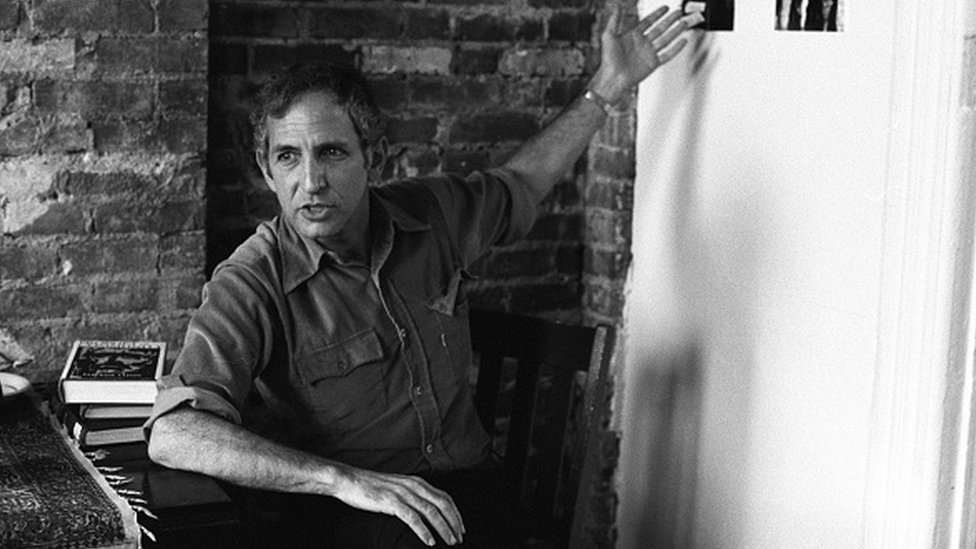

「我想為避免核戰爭盡一份力,」艾茲柏格在他加利福尼亞的家中說。

根據他的評估,圍繞台灣的核戰爭是一個重大威脅。要弄清原因,就得從未有定論的中台關係著手。

自1949年中國內戰結束以來,中國一直宣稱對台灣擁有主權。從那時起,中國就把台灣看作是一個出逃的省:中國認為台灣必須與大陸統一,必要時不排除使用武力統一台灣。

如果中國真的攻擊台灣,作為台灣最重要的盟友美國不會袖手旁觀,反而會採取行動。

「戰爭遊戲似乎表明,中國將贏得一場針對台灣和美國的常規戰爭,」艾茲柏格說,「為了獲勝,這將立即引發美國對中國發動核戰的問題。正如美國決策者在1958年承諾的那樣,如果有必要,他們會這樣做。」

1958年美國沒必要這樣做。但艾茲柏格公布的材料以令人警醒的細節表明,美國軍事指揮官為什麼認為有發動核戰的可能。

公布的材料包括對1958年台灣海峽危機研究報告中經過編輯的幾十頁內容,當時中共軍隊開始炮擊台灣國民黨政府控制的幾座島嶼。

在一個被刪減的段落中,該研究表明包括美軍參謀長聯席會議主席內森·特溫寧(General Nathan Twining)上將在內的高級軍事領導人認為「使用核武器是不可避免的」。

另一節指出,特溫寧表示如果中國不停止對台灣的攻擊,美國 「將別無選擇,只能深入中國進行核打擊」。

—————————————————————————————————————————

1958年台海危機美國主張對中國發動核打擊

美國政府早前將這些文件揭秘,在審查刪改後公之於眾。《紐約時報》稱刪減的幾頁顯示美國空軍太平洋司令部最高指揮官勞倫斯·S·庫特上將(Gen. Laurence S. Kuter)對發動核戰的態度。

庫特希望獲得授權,在任何武裝衝突開始時首先對中國大陸發動核攻擊。他推崇先向中國的機場投擲原子彈,他認為這種相對克制的做法將使美國政府中的核戰爭懷疑論者更難阻止該計劃。

該文件顯示,即使在1958年,官員們也懷疑美國無法僅靠常規武器就能成功保衛台灣。如果中國受到原子彈襲擊,蘇聯極有可能採取報復性核打擊。

但比起這些風險,美國軍官更不希望失去那些島嶼。《紐約時報》稱這項研究轉述了參謀長聯席會議主席內森·F·特懷寧(Nathan F. Twining)上將的話,他說,如果對空軍基地進行原子彈轟炸並不能迫使中國退出衝突,那麼將「別無選擇,只能對中國北至上海的地區進行深度核打擊」。

—————————————————————————————————————————

不過倫敦大學亞非學院(SOAS)中國研究院院長曾銳生(Steve Tsang)教授說,強調這一事件確實有重要目的。他告訴BBC,隨著中國在武器裝備方面發展出 「適當能力」,在台灣問題上發生軍事對抗的風險將變得更大。

艾茲柏格說,通過他的洩密行為揭露核戰風險時,根據《間諜法》,他面臨被起訴的可能。該法旨在壓制異議聲音,於1917年第一次世界大戰期間頒布。

該法反映當時美國的安全問題,將未經授權保留或披露可能損害美國或幫助外國對手的與國防有關的信息定為犯罪。

隨時間推移,該法對言論自由的限制從法律上前所未有地挑戰美國憲法第一修正案。

早期的一個案例涉及社會主義者查爾斯·T·申克(Charles T Schenck),他因散發反對徵兵傳單而被定罪,美國最高法院於1919年維持原判。

近年來,美國中情局顧問愛德華·史諾登(Edward Snowden)、美國陸軍情報分析員切爾西·曼寧(Chelsea Manning)和 維基解密創始人朱利安·阿桑奇(Julian Assange)被指控違反《間諜法》。

美國政府對他們的起訴代表對吹哨人進一步的打擊,這種打擊可以追溯到1971年對艾茲柏格的起訴。雖然他因政府的不當行為而被免於起訴,但其他人就沒這麼幸運了。

美國新聞自由基金會(Freedom of the Press Foundation)執行主任特雷弗·蒂姆(Trevor Timm)說,向媒體提供機密信息的政府官員「束手束腳」。

蒂姆告訴BBC:「你所披露的內容是否屬於政府的非法行為,這並不重要。所有這些在法庭上都被視為無關緊要。因此這意味著真的沒有辯護(必要)」。

在審判中,艾茲柏格無法辯稱他為公眾利益而洩露「五角大樓文件」。法官裁定,這一論點是不相關的,因為該法案不支持常被記者援引的這種辯護理由。

艾茲柏格說,如果沒有公眾利益這個辯護依據,像他這樣的政府吹哨人「就無法得到公平審判」。為避免長期徒刑,大多數被告同意簽署認罪協議,從而放棄上訴權利。

「我想改變這種情況。我們需要更多的吹哨人,而不是更少的吹哨人,「艾茲柏格說。

如果他被第二次起訴,艾茲柏格將採取不同的策略。不接受認罪協議,也不和白宮打太極。

他說:「(美國)第一修正案保證新聞自由。這應該排除使用《間諜法》的可能性。如果遵循先例,我會被裁定有罪,我認為應該上訴至最高法院」。

這對美國司法部來說將是未知的領域,最高法院從未處理過使用《間諜法》起訴洩密者的案件。

鑒於此,艾茲柏格說,拜登政府將 「不願拿這個案子針對我」,因為這將使公眾注意到一位90歲的老人未經授權披露機密材料的問題。

「我認為他們不願意在法庭上測試這一點」。他說:「他們確實有機會輸」。

到目前為止,因《間諜法》被定罪的上訴皆止步於初級法院。

蒂姆注意到這一點,他預計任何試圖挑戰根據《間諜法》進行起訴的合憲性的人都將面臨一場「艱難戰鬥」,即使一些最高法院的法官對言論自由的論點持同情態度。

如果最終要打這場仗,艾茲柏格已與揭露國家機密所冒的風險和平共處了。

「這是我在1971年的感受,所以很久前就做了這樣的打算,」他說。「阻止戰爭(爆發)和阻止濫用憲法(的行為)當然值得冒坐牢的風險」。