記得當年在紐約奮鬥時,我們一群來自北京、香港與台北的留學生聚餐時常常感嘆,全世界聯絡華人情感最有效的催化劑,就是金庸、周星馳與周杰倫。平時大家披著全球金融資本主義的戰袍在市場中廝殺,在香鬢雲影的米其林三星名店中杯斛交錯,不知東方之既白。但偶爾放鬆時,往往又回歸本性,一邊背周星馳無厘頭電影台詞,一邊哼著滷蛋風Jay小調,一邊爭論小昭是不是金庸小說中男性沙文主義的物化對象,一邊吃著超油膩的紐約中餐館左公雞,一邊幻想:如果有令狐沖的灑脫、韋小寶的運氣、掃地神僧的武學、還能嚐到黃蓉親手做的菜,人生該有多麼美好?

多年前,香港鏞記酒家曾與食評家蔡瀾與作家唯靈合作推出「射雕英雄宴」,主題是仿製黃蓉為了讓北丐洪七公傳授郭靖武功而親手精製的佳餚。其中有一道讓洪七公念念不忘的菜,是蒸豆腐。這道菜可非比尋常:先把一隻火腿剖開,挖二十四個圓孔,以「蘭花拂穴手」的家傳武功將嫩豆腐挖出二十四個圓球,鑲入孔中與火腿一同蒸熟,火腿的鮮味完全進入豆腐當中。這道洪七公嚐過後大為傾倒、更願意傳授郭靖「降龍十八掌」精要的功夫菜,名叫「二十四橋明月夜」,取自杜牧《寄揚州韓綽判官》「青山隱隱水迢迢,秋盡江南草未凋;二十四橋明月夜,玉人何處教吹蕭。」據說,當年鏞記辦射鵰宴時,用的是上好的金華火腿,一只要價至少超過500港幣。要是用上西班牙伊比利火腿來做一道中西合璧二十四橋明月夜,恐怕更加昂貴。但要是真能換得一招半式絕世武學,這個價錢似乎太便宜了。相比之下,在《笑傲江湖》中,「江南四友」琴棋書畫老四丹青生向西域劍豪莫花爾徹用來交換蒸釀吐魯番美酒秘訣的三招劍法,後來被令狐沖無招勝有招,破的乾乾淨淨。丹青生這個交易,確實划算。

中國第一部、甚至可能是世界上最早的一部系統性介紹飲食與營養學的食譜專著,是由元朝太醫忽思慧成書於公元1330年的《飲膳正要》。忽思慧總結醫學理論與實務經驗,提出以預防為主、食療保健的原則,發揚了「醫食同源」的思想,也成了中文世界後代的共同記憶。

飲食文學在中文世界的定位,常常是個人歷史的變體。1970年代的台灣讀者熟悉的唐魯孫,是清朝滿族鑲紅旗世家子弟,博聞強記,說東道西,談天下味,狀似寫吃,實為懷舊。另一位在台灣較不知名的陳夢因,於1950年代曾任香港星島日報總編輯,長年以筆名「特級校對」撰寫飲食專欄,後來以《食經》為名結集出書。陳夢因曾夫子自道:「我不是在講幾匙油幾匙鹽,是講為甚麼要放油放鹽。」聽上去稍嫌自負,其實蘊藏了尊重歷經時間考驗、藏於民宅之間的先人智慧的謙卑。相比今日許多與業配文無異的「食記」,層次大不相同。

(相關報導:

獨家體檢柯P理財成績單 這4堂課...你千萬不要跟他學...

|

更多文章

)

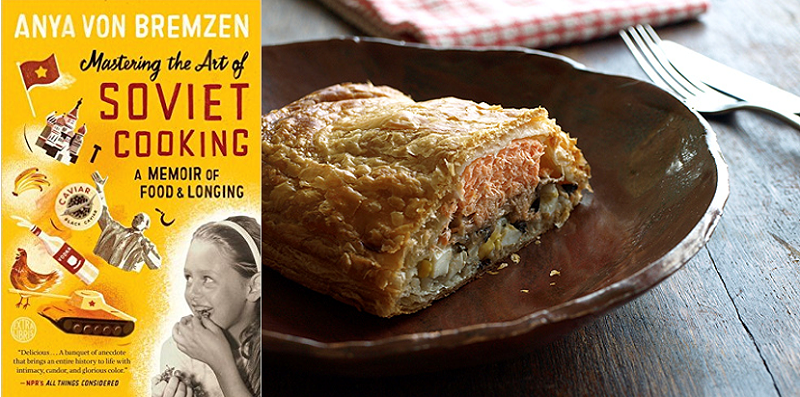

抒發舊情之外,飲食文學亦往往暗藏政治隱喻。《紅樓夢》裡講劉姥姥進大觀園,嚐到鳳姐說用「凈肉,切成碎丁子,用雞油炸了,再用雞脯子肉並香菌,新筍,蘑菇,五香腐幹,各色乾果子,俱切成丁子,用雞湯煨幹,將香油一收,外加糟油一拌,盛在瓷罐子裏封嚴,要吃時拿出來,用炒的雞瓜一拌」就成的精緻茄鮝,其實暗諷賈府奢侈炫富。, 知名俄國猶太裔美籍美食作家Anya von Bremzen的近作《蘇維埃美食妙無窮》(Mastering the Art of Soviet Cooking: A Memoir of Food & Longing)就是一部高明的政治難民回憶錄。蘇聯時期的俄羅斯是短缺經濟,人民都不一定吃飽穿暖,還有閒情逸致搞美食,不是黨政高層,就是想像力豐富、記憶力強大的精神反革命分子。一直讓Anya與她媽媽直到逃難到美國都還念念不忘的一道家鄉菜,就是俄式焗魚派(Kulebiaka)。一嚐到這味,閉上雙眼,彷彿沙俄時期的金碧輝煌與歌舞昇平,通通都回來了。

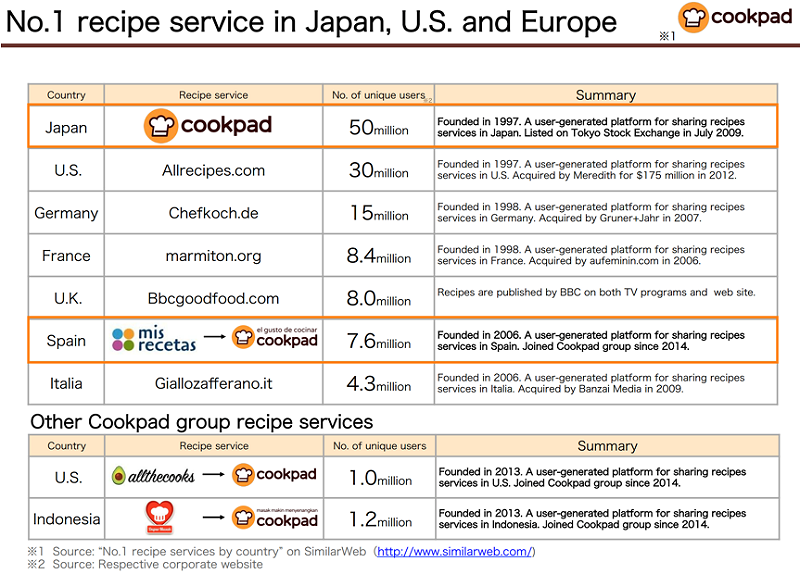

這裡面其實藏著一個商機:食譜與飲食文學是「文創產業」,投資價值可能極高。總市值超過2800億日元的日本上市公司Cookpad,就是一個很好的例子。

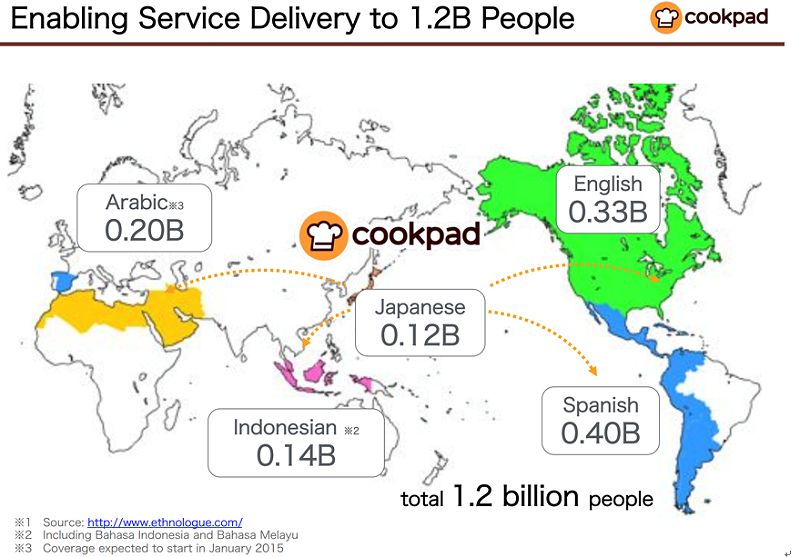

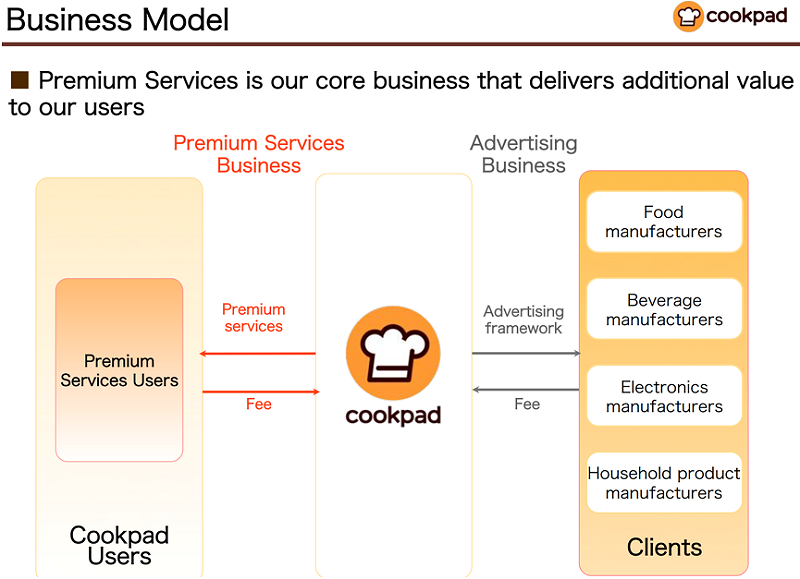

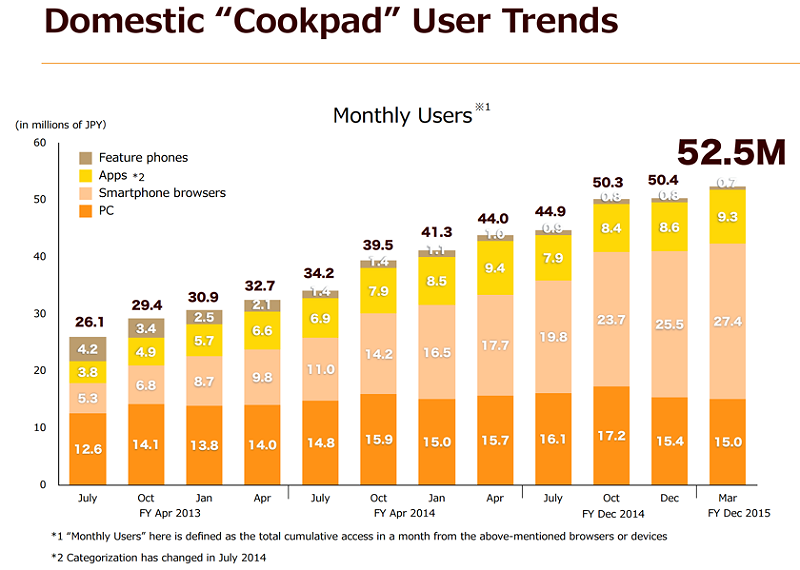

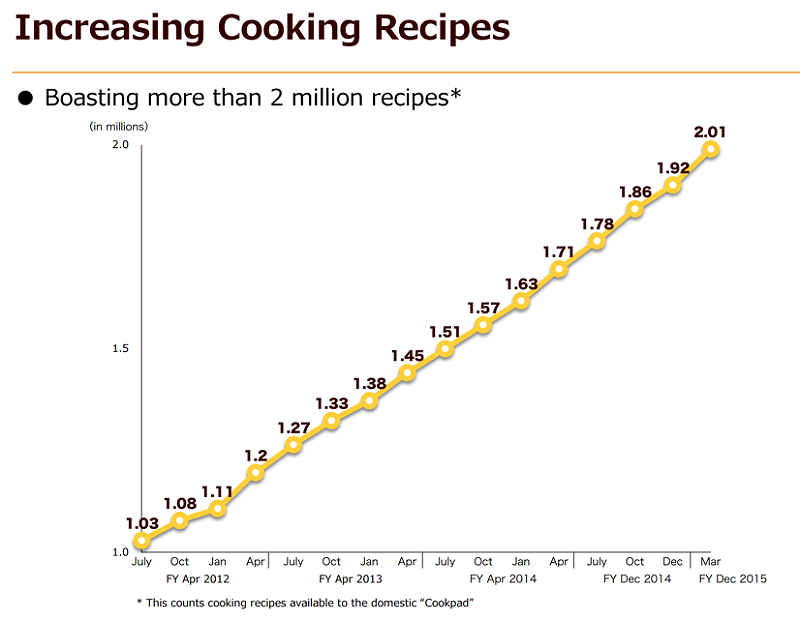

於1998年轉型成專注食譜分享的Cookpad,在2009年於東京上市,目前股價成長25倍,在日本女性及家庭主婦的心佔率(mind share)超過九成,2015年第一季度用戶上傳平台的總食譜數超過200萬份,單月活躍用戶數達5250萬人,其中付費會員超過160萬人,且智能手機用戶數不斷成長。總營收將近29億日元,其中約半數來自會員費,三分之一來自廣告,營業利潤將近12億日元。近年來積極透過收購進軍全球市場,是目前日本、美國與歐洲最大的食譜分享網站,亦在印尼與中東佈局,目前涵蓋日英西阿印等五大語種,總人口上看12億人。

(相關報導:

獨家體檢柯P理財成績單 這4堂課...你千萬不要跟他學...

|

更多文章

)

Cookpad的全球擴張策略,恰好印證了我在《佈局俄羅斯互聯網企業的邏輯》文中提到的,語言隔閡就是互聯網企業的天險。Cookpad的商業模式並不複雜,但日語非常複雜,而且外資要打入日本民生消費服務業,更是難若登天。Cookpad有如此兩重天險保護,加上日本消費者有付費購買高品質互聯網內容的好習慣,讓Cookpad能夠在足夠人口規模的支持下獲利成長。

但是光靠用戶分享食譜,以及把用戶自創(或業配)的熱門食譜放到付費牆後來誘導用戶付費,並不足以持續增強用戶的忠誠度。Cookpad商業模式真正厲害的地方,是在日本的社會文化中,家庭主婦全方位掌管一家生計,身兼母親、妻子、大廚與財務長等多重身份,需要發揮巧思變化新菜單,又嚴格控制家庭中預算,這意味著,日本的家庭主婦們,其實不只是一群精打細算的消費者,而是一群微型中小企業。Cookpad看起來像是在用分享食譜搞社群新媒體賣廣告,其實是在經營一種新型態的B2B供應鏈,直接切入日本4900萬個家庭的剛性需求 – 吃,並以此為核心打造一個可持續發展的生活型態整合行銷平台。

基於此一發展理念,Cookpad已經發展出一系列相當有吸引力的、針對移動互聯網用戶體驗優化的加值服務,例如協助住家附近的生鮮超市透過手機將今日特賣品推播至主婦的手機(還記得那些夾在報紙中的全彩精印折價券嗎?)產地直送高品質新鮮蔬果、學習知名料理達人食譜與手藝的付費頻道、漢方食療大百科、以及與在地商家結合的社群旅遊網。這些服務不僅可以賣廣告,還會對用戶潛移默化,加深其對Cookpad的信任與依賴。這樣的商業模式,若拓展到其他一樣要強力家庭主婦的語言世界,互聯網軟體企業規模化複製的營運槓桿優勢非常大。

許多近年意圖從食譜分享或搜尋引擎切入來經營這個利基市場的新創企業,似乎很多不是趁好賣盤,就是仍在燒錢摸索盈利模式。從這個角度看,Cookpad因為日本文化及語言的特殊性,以及其長期經營的先行優勢,從而有了很高的稀缺價值。但有稀缺到讓投資人現在願意用100倍季度營收的估值來持有Cookpad的股票?老實說,有點貴。股市名諺:寧買貴,毋買錯。買Cookpad的大方向應該不錯,但等到聯儲會升息,日元續貶,高估值的日本互聯網上市公司必須要加速增長,才能維持股價。

一個令人費解的問題是,為何在「民以食為天」的中文世界,尚未出現超越Cookpad的新創企業?近年來許多類似食譜分享的新創企業,即使與餐廳訂位平台服務結合,好像也未能在質量上與Cookpad的內容與服務相提並論。一個可能的原因,是中華料理太難標準化,食譜心法又多靠口耳相傳,難學難精。相比於日式蛋包飯或咖哩飯,要在自家廚房像《飲食男女》電影中郎雄飾演的老主廚一樣煮一整桌菜供一大家人吃的成就感,非常不簡單。工作忙碌、成天滑手機的熱血青年,除了沒有閒功夫來琢磨廚藝,更深層的問題可能是,他們根本不知該如何做,也不知該怎麼學。由此看來,記憶與歷史的投資價值,其實遠遠超過金錢可以衡量的範圍。

(相關報導:

獨家體檢柯P理財成績單 這4堂課...你千萬不要跟他學...

|

更多文章

)

但前提是人們要願意努力維持記憶。曾有研究指出,人類的味覺記憶可延續數十年,比視覺與聽覺記憶還要長久。儘管如此,後繼無人,是全球老店共同面臨的嚴重問題。口碑再好,招牌再老,倘若廚房沒人接,菜單沒人點,面對排山倒海的租金通脹,再好的餐廳也只能關門大吉。一個帶點淡淡的哀傷的例子,就是在2013年雙十節決定歇業轉型,擁有四十二年經營歷史,地處台北市中心精華地段仁愛路圓環商區,曾經是台北政商名流雲集宴客的江浙菜老店敘香園。

二十年前台灣經濟蓬勃發展時,敘香園常常一座難求。據說,敘香園創辦人「小無錫」非常認真,每晚必到熟客包房敬酒,可惜在敘香園鼎盛時期,積勞成疾猝逝。加上近年來租金飆漲,消費者口味變遷,導致生意門可羅雀。敘香園曾試圖改換新菜單,增加港式點心招攬散客,但仍虧損連年,難挽頹勢。

在許多台北人的心裡,敘香園是著名的「老外」俱樂部– 老外者,老外省人是也。「舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。」對那群在一九四九年大遷徙中隨國民黨撤到台灣的民國遺老而言,印象中的五湖四海與白山黑水,已不復得見。來自大江南北的各省家鄉菜,延續了一甲子的酸甜苦鹹,也傳承了一輩子的不盡鄉愁。

故鄉是回不去了,但味道的記憶依稀。這份記憶在台北落戶扎根,逐漸演化成秀蘭的蔥燒鴨與辣椒鑲肉,銀翼的松蒸雜籠與火腿干絲湯,九如的湖州粽子與酒釀湯圓,一家春的鯰魚麵與珍珠丸子,天然臺的湘蹄與羊肚絲,榮榮園的白果烤菜與肴豬腳,半畝園的餡餅與大滷麵,京兆尹的杏仁奶酪,北平都一處的褡褳火燒與酸菜白肉鍋,大街小巷中的「四川」紅燒牛肉麵,以及解決無數人早餐問題的燒餅油條溫豆漿。當然,還有敘香園。

鮮嫩可口,香氣四溢的東坡肉,是敘香園最得意的一道名菜。當年蔣經國、郝柏村、俞國華等黨政層峰都曾為之食指大動。然而對許多「老外」的後代而言,對敘香園最深刻的兒時記憶,其實是老派作風的服務員,溼熱的擦手毛巾,粘稠的醬爆青蟹,怪怪的冰糖甲魚,還有進門後撲鼻而來的臭豆腐味。臭豆腐為中國固有之民間小吃,據說當年江南才子金聖嘆臨刑前遺言有云:「豆腐乾與花生米同嚼,有火腿味。」金大才子當時是否想念臭豆腐,已不可考。現今常見的臭豆腐做法,多為炸過後配上酸菜辣醬。敘香園的臭豆腐,乃循江浙古法,加毛豆清蒸而成。那股濃烈的氣味,既臭又香,令人難以停箸,非得再浮一大白紹興老酒不可。

許多台北與香港關門大吉的老餐廳面臨的另一個巨大挑戰,就是許多小輩久居海外,飲食習慣「去中國化」後,對長輩念念不忘的家鄉味已無法欣賞,或甚至拒絕接受。歐美日強勢餐飲品牌消費文化的宣傳,導致許多人對歷史掌故不再明白,也影響了口味偏好。對新一代而言,老餐廳的氣氛,是長輩們不厭其煩緬懷過去的故事背景,對老一代而言,老餐廳的口味,卻是他們五味雜陳,嚐不盡也說不清的動盪人生。這股淡定又帶點惆悵的滋味,姑且稱作「民國味」吧!如果不能保存,就像那口叫人掩鼻張口的臭豆腐味,終將隨著民國耆宿的凋零,在人們的記憶裡逐漸淡去。

餐飲業如何與時俱進,重新創造屬於中文世界的味覺記憶,與保存中華文化中的溫良恭儉讓一樣,是一場與時間的賽跑。滿大街的時尚精品,也換不來一碗老婆婆親手燉煮的雞湯麵。對許多自由行的大陸遊客而言,消逝中的民國味,或許是觀光台北最難忘的吸引力之一。這股味道,有種說不上來的熟悉,與說不上來的陌生。仿佛是在泛黃的老照片中看見先人年輕的臉龐,想像一段自己只能淺嚐,但永遠無法親炙的日子。

時代過去了,飯菜也變味了。對我們這一代童年成長在台灣的大多數人,「家鄉味」,姑且定義成旅外數週以上會想吃的東西,多半就是指「夜市小吃」。但是多數的小吃,以及其它在台灣常見、便宜的平民餐飲,很多是靠化學添加劑撐起來的。真正的「台味」如慢火精炙、馥郁和味,甚至是優質的炒炸火爆,乃至正宗福州古法的「佛跳牆」,都漸無人識。少數碩果僅存的老店雖然努力維持傳統,面對殘酷的競爭環境,那份從容、矜貴、堅持與溫情,就像那碗放在面前的熱騰騰的燒豬手,若不知道珍惜,一旦等到涼了、肚子餓了才後悔莫及,就太遲了。

傳統飲食文化失憶的問題,在文化斷裂、心態浮躁的中國大陸更形嚴重。經濟成長讓更多人能吃上一碗飽飯,但真有心煮好一碗飯的人,並不太多。生活文化的沒落不見得是流行包裝不好,是民眾隨便慣了,不認真、不願意在日常生活細節上用心。抗拒消費文化的平庸無趣,惟有從自己做起。無良商人可以造假,但記憶還不受他們控制。如果連這一點尊嚴都放棄,那活著與一條臭咸魚又有何兩樣?誰能定義滷肉飯、肉羹該是怎樣?這其實比吵鬧「多元史觀」更重要。保存飲食文化,其實是投資在未來的記憶。付費是應該的,因為你值得。

(相關報導:

獨家體檢柯P理財成績單 這4堂課...你千萬不要跟他學...

|

更多文章

)