是一九六0,二十一年以前一個很偶然的機會,我去參觀了五月畫會的聯展,我記得那次參加聯展的除了顧福生以外,還有劉國松、莊喆、韓湘寧、胡奇中、馮鍾睿等人。作品大都是抽象或半抽象的油畫。那是我第一次真正接觸到台灣現代畫壇,眼界大開,也從此跟五月畫會結了一段淵源。

第六屆「五月畫會」(1961年) 左起:郭東榮/劉國松/莊喆/顧福生/韓湘寧/胡奇中/馮鍾睿 。(誠品畫廊提供)

那時候五月畫會的成員還是初生之犢,個個意氣風發,一股新銳之氣,猛不可擋,給當時保守的藝術界確實帶來一陣震撼。那次聯展,雖然每位畫家的作品,都曾引起我無限好奇,但是顧福生的畫,卻使我感動最深。因為我覺得他的畫,我完全能夠了解。後來認識顧福生後,我告訴他當時的感受,他大多同意。

其實這並非偶然,顧福生的畫,完全以人為中心,富有文學性,而且具有悲劇精神──這完全合了我的胃口,我在文學界的朋友,葉維廉、奚淞、蔣勳也都喜愛顧福生的畫。我覺得顧福生的許多幅畫,都可以寫成一首詩、一篇小說、一齣戲劇,因為他作品中,人的內涵,實在太豐富了。二十多年來,他一直在他獨特的人本世界中,千變萬化,他一系列的作品,可以總稱為「人之變奏」。

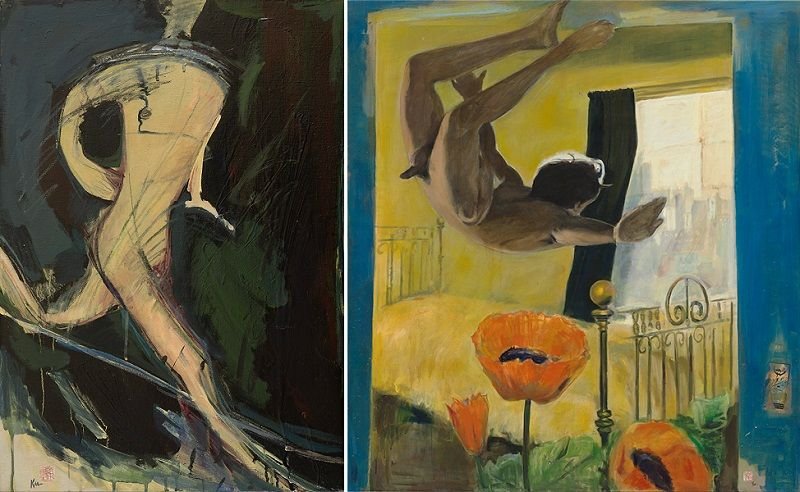

顧福生作品《夜奔者》(左,1964)與《罌粟夢》(右,1969)。誠品畫廊提供。

六○年代那次聯展,我記得看到顧福生第一張畫,是一張巨幅的人體,題為《瘡疤》。背景是抽象的,灰白底布著青蒼的色塊,畫中人像也是半抽象的,是一個赤裸的男體,雙手抱頭,臉面遮掩,身體變形拉長,身體中央貼裱了一塊粗麻,粗麻裂縫,如同一道開刀過後,無法彌合的傷痕。那幅畫對我產生相當大的震撼,至今印象猶深。畫中的憂傷與絕望,是那樣赤裸、坦誠,令人凜然生畏。後來顧福生告訴我,《瘡疤》在他創作過程中,頗有歷史意義,因為那是他轉向抽象人體的第一張。

那個時期,我正創辦《現代文學》,開始寫一些帶有浪漫憂鬱色彩的小說,可以說是我自己的「藍色時期」,而且又受到「現代主義」文學及「存在主義」哲學的感染,對顧福生那些色調沉鬱蒼涼,滿懷憂悒,而且絕對孤獨的人體畫,當然感到異常親切。顧福生畫中的那些人,最近於存在主義中描述的孤絕兀傲的現代人。事實上顧福生當時,並沒有接觸存在主義的作品,他的宇宙觀、人生觀,大都獲諸一己。這種偶合也不難理解,存在主義興起於第二次世界大戰後,傳統瓦解的歐洲,而顧福生這一代的中國人,所經歷的戰亂災禍,傳統社會的徹底崩潰,比起歐洲人,有過之而無不及。六○年代,台灣一些敏感前衛的中國藝術家,對人的存在價值,及社會習俗,開始反省懷疑,也是最自然不過的現象了。其實存在主義的最後訊息,是肯定人在傳統價值及宗教信仰破滅後,仍能勇敢孤獨的活下去,自然有其積極意義。而顧福生在他的畫中,能夠將人的痛苦、孤獨、寂寞、渴望與掙扎,毫不保留的用形象表現出來,也需要相當的勇氣及無畏的精神。

(相關報導:

用光作畫 繪出你的亮麗人生

|

更多文章

)

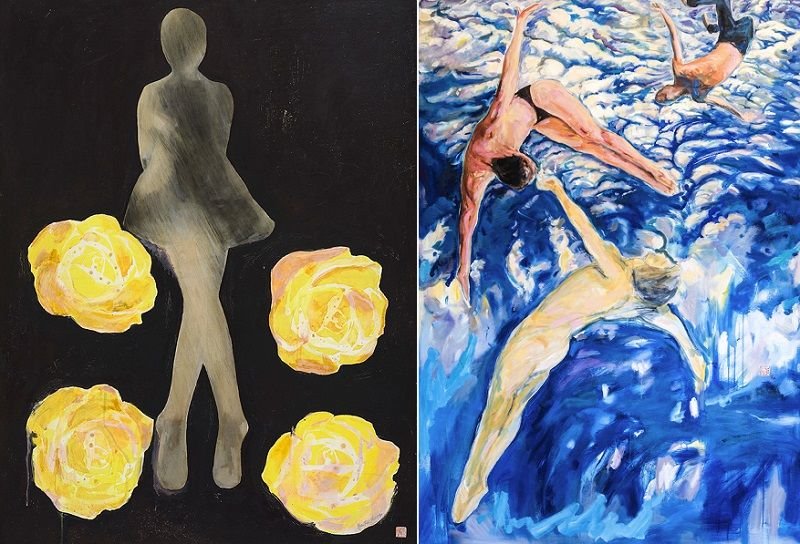

顧福生作品《玫瑰舞影》(左,1976年)與《青空》(右,2013年)。)(誠品畫廊提供)

後來我跟顧福生變成朋友以後,又從他那裡認識了五月畫會的其他幾位畫家。《現代文學》七、八、九期,便請了顧福生、莊喆,及韓湘寧設計封面,並做插畫。《現代文學》第七期我這樣介紹顧福生,「其作品個人色彩濃厚,擅長人體變形,藉以表現各種抽象之觀念,流露出心靈中難以解脫之掙扎以及不可企求之慾望。用筆爽利,情調沉鬱而富夢幻之詩意。」這大概就是我當時對他的作品的印象吧。那一期中,幾篇小說都配上了顧福生的畫。叢甦的〈廿世紀──不是故事〉配《赤裸的孤獨》,陳若曦的〈喬琪〉配《迷惑》,王禎和的第一篇小說〈鬼、北風、人〉配《我要活下去》,我自己的〈青春〉配《太陽》,幾幅畫倒十分點題,更增加了一些「現代」氣氛。尤其是《我要活下去》是一幅沒有頭的人體,雙手交叉,盤腿而坐,極無賴可是卻拿他無可奈何,很像王禎和小說裡那個性情古怪的秦貴福。

有一天我在顧福生家遇見另外一位畫家,顧福生介紹說是席德進,後來他悄悄告訴我:「席德進這個人,野得很。」席德進那個時候騎了一輛摩托車到處跑,六○年代初,在台北騎摩托車大概還是引人側目的。有一次席德進騎摩托車載了我在萬華的大街小巷裡橫衝直撞,我才覺得顧福生的話沒有錯,席德進是有點野。兩位藝術家的個性畫風完全相反,可是表現在畫裡,卻充滿激情掙扎。席德進外向好動,但他的畫中往往卻達到一片安靜祥和。一九六五夏天我在紐約,去訪顧福生,恰巧席德進也在那裡,席德進興奮得一下就跳到了顧福生的床上,又笑又喊,他是一個完全真率任性的人。顧福生剛在紐約開了一個畫展,席德進寫了一個短評,我覺得裡面有幾段話寫得非常好,值得錄下來。短評題為〈顧福生找回了他自己〉。因為顧福生有一個時期試驗抽象的貼裱畫,席德進不以為然,對顧福生說道:「我仍喜歡你以往以人體表現的畫風,在那兒你能更充分的訴說出你自己,也更動人。」後來顧福生又回到了人體畫,而畫風內容變得更複雜、更戲劇化也更成熟,席德進這樣批評:「顧福生畫上的人(多是他自己)是看不見頭、手、腳的,是個不完全的人。彷彿說:『這就是現代人。』這就是他的哲學觀,也是我們這個動亂時代,一個青年人對世界潛意識的認識。顧福生帶我們宣示出來。

奇怪的是顧福生生長在一個富裕環境中,而他內心裡卻種植了無限的悲愁,深深的藏在他心底。他看到的人生,是一個毀滅性的、破碎的人生,而他又固執而倔強地承受著。若有人說他是軟弱的,那完全是錯誤,他有一股力量,在同這毀滅性的人生奮鬥,他的藝術,便是他奮鬥之後所獲得的真實的果實。」

1961年,顧福生第一次個展於台北新聞大樓。(誠品畫廊提供)

一九六一年去巴黎以前,顧福生開了頭一次個展,一共展出八十多幅,也是五月畫會的成員中,第一個舉行個展的人,劉國松、莊喆、葉維廉還有虞君質教授都寫了評論,當時在台灣現代畫壇算是一項盛舉。顧福生找我去幫忙,有幾幅畫題,是我替他取的,空虛的擁抱、灰色的眼睛、呼號、昏眩、在最後的晨夢裡。這些相當情緒化的名詞,事實上反映了我自己少年時代的任性縱情,對顧福生的畫,可能還引起誤解。我對藝術音樂的欣賞,因為是外行,所以隨心所欲,率性而行。

顧福生在巴黎只住了一年多便轉往紐約,最近幾年住在舊金山。這些年我很少見到顧福生,但是知道他一直勤力在畫。因為每次見到他,就發覺他的畫室又增加了許多新畫,而且每一期的畫風,都在改變。

白先勇於顧福生家_1980年代攝於舊金山。(誠品畫廊提供)

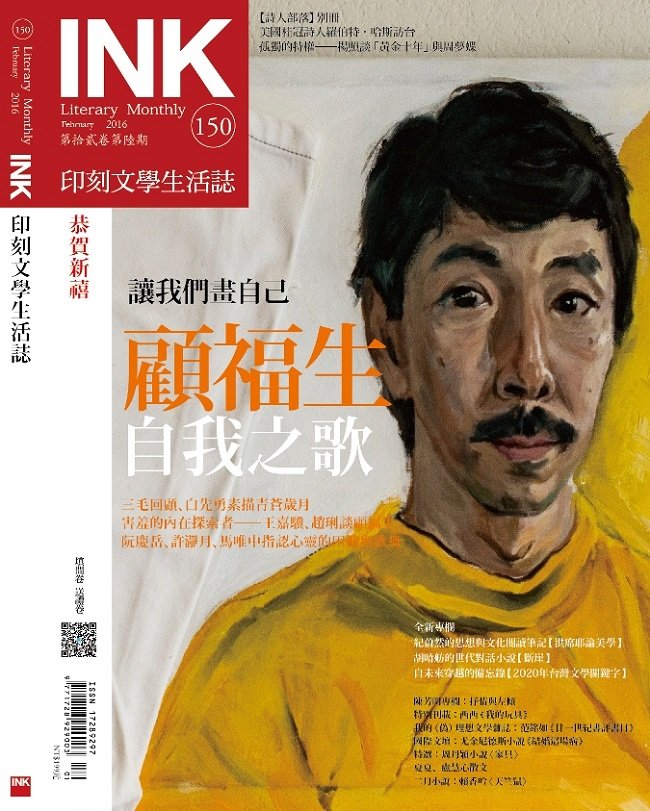

小檔案:

顧福生(1935~),台灣知名的油畫家,顧祝同將軍次子,出生於上海,就讀於台灣師範大學美術系,曾是「五月畫會」成員,1961年以作品「脹」獲得巴西「聖保羅國際雙年展」的榮譽獎。

他曾是名作家三毛在青年時期的油畫老師,並推薦三毛在雜誌《現代文學》上發表第一篇文章。

顧福生《自我之歌──1960-2015作品選集》畫展,即日起至2/28在誠品信義店5F誠品畫廊展出。

*作者為知名作家,與顧福生為舊友,本文原刊於1981年9月25日《中國時報》,並重刊於印刻之學生活誌2016年2月號。(完整內容刊載於《印刻文學生活誌》2016年2月號【封面專輯:顧福生】)。

(相關報導:

用光作畫 繪出你的亮麗人生

|

更多文章

)