一群年齡不到30歲、具有社會意識與創業精神的年輕人,於7日贏得英國最具盛名的藝術獎,而他們從未宣稱自己是藝術家。在引發藝術圈質疑的同時,《衛報》(Guardian)藝術評論希爾勒(Adrian Searle)肯定這個街區復興計畫「充滿創意且具功能」,「如果他們說這是藝術作品,那它就是藝術作品,但我不在乎它究竟是不是。」

今年首度移師蘇格蘭舉行的英國透納獎(Turner Prize)頒獎典禮於7日在格拉斯哥「電車廠」(Tramway)藝術空間落幕,美國樂團「音速青春」(Sonic Youth)樂手金・高登(Kim Gordon)擔任主持人。

27歲的團隊成員舒爾茨(Louis Schulz)表示,在入圍之前,團隊從未想過自己是否算是藝術家,「這對我們來說不是這麼重要......我們對完成好的計畫案更感興趣。」另一名成員埃傑利(Fran Edgerley)則說,「我們越加以討論,越是了解到我們做的事與藝術家及設計師所做的事有著驚人的類似性。作品比標籤來得更為重要。」

「集合」此次獲獎特別引發關注的原因有2個。第一,這是透納獎成立31年來,首次頒給超過2人的團體組合。此前唯一以雙人搭檔形式獲獎者為1986年的吉爾伯特與喬治(Gilbert & George)。「集合」同時也是史上最年輕的獲獎者,18名團隊成員年齡介於26-29歲間。

第二,即便具有爭議性的傳統,這次透納獎的選擇甚至讓藝術圈內人也發問:「這算是藝術嗎?」蘇格蘭藝術評論者格雷(Muriel Gray)表示,「我認為這改變了透納獎的本質,因為我不認為這算是現代藝術。」另一名藝術家亦透露,這可視為「透納獎之死」。

《每日電訊報》(The Daily Telegraph)的藝術評論者哈德森(Mark Hudson)則在結果公佈前便聲明,他不認為「集合」的建築案算是藝術作品。他形容,「如果你想找一些不造作、實用的東西,為何不提名特力屋(B&Q)或樂施會(Oxfam)?」

「格蘭比四條街」 活化荒廢街區

「格蘭比四條街」是位於英格蘭利物浦托克斯泰斯(Toxteth)區的都市新生計畫。這個維多利亞時期的街區富有多元文化的歷史,但也是全英最貧困的地區之一。在1981年的托克斯泰斯暴動(Toxteth riots)後,居民被撤離,排屋也被計畫拆除。

格蘭比街市集(granby4streets CLT)

「格蘭比四條街」也包括一個社會企業「格蘭比工作坊」(Granby Workshop)。這個工作坊由「集合」與在地居民合作,將既有材料手工製成其他家居用品販售。獲益回饋建案,居民也獲得職業訓練及工作機會。

在「電車廠」藝術空間的展覽,為建案房屋內部的原尺寸重現。團隊也在此展示及販售工作坊成品。

透納獎評審團於聲明中肯定「集合」延續了藝術協作傳統,以及在藝術、設計及建築領域的實驗。聲明指出,「集合」提供了這個社會另一種可能的運作方式,「展示了藝術創作得以驅動與塑造急迫議題的重要性。」

帶來改變的藝術創作

在決選名單出爐時,評審團成員杭德森(Alistair Hudson)便解釋,「在這個什麼都可以是藝術的年代,為什麼住房不能入圍?」

這份入圍名單包含3名女性與一個建築團隊,且都具有顯著的社會意識。杭德森表示,這份名單反映了英國藝術界今日實踐與關注的主題,「這是我們現在所見到的,藝術逐漸遠離作為一種娛樂的功能。藝術家關注的是帶來改變、帶來實踐。」

雖然具有社會意識的藝術創作不算是新穎的現象,但杭德森相信這是對藝術發展的正面影響,「他們想做一些不僅是再現的東西。想與真實環境互動,真正地參與現實世界。」

格蘭比街景(granby4streets CLT)

《衛報》藝術評論、倫敦皇家藝術學院(RCA)客座教授希爾勒認為,「集合」獲獎的意義,在於藝術作品不再為藝術市場而創作。他認為「集合」在「電車廠」的展示「不應被視為一件(藝術)作品,而是一個身在他處的作品模型;它不屬於藝術世界,而屬於世界自身。」

在利物浦大學教書的認證建築師柯婷(Emma Curtin)則指出,「集合」這項作品採取的進路,要求建築師同時也必須是優秀的設計師、溝通者與聆聽者。他們必須能夠體解不同的需求,發掘不同場域的發展性,並有嚐試新事物的創造力與自信,「這都是非常具藝術性的特質。」

柯婷表示,透納獎賦予的藝術標籤,可能標示了「集合」與「格蘭比四條街」計畫的獨特性及不可複製性,「它不只是成功的藝術,也是成功的建築與都市再造計畫。」

非傳統的年輕建築團隊

倫敦建築團隊「集合」由14-18名朋友組成,其中大多是具有建築實務經驗的劍橋大學畢業生,但想做些與專業建築師不一樣的事。團隊中沒有人具有專業建築師證照,其中3人更完全沒念過建築。自2009年成形以來,成員大多利用閒暇時間經營「集合」,直到2011年接到第一個位於倫敦南部的克羅伊頓(Croydon)的正式委託。

「集合」先前作品包括東倫敦的「Folly for a Flyover」(天橋飾屋, 一個位於高架橋下的公共藝術空間)與「Yardhouse」(一個藝術家可以低廉價格租用的工作室棚屋)。他們也正在為培育出多名透納獎得主的倫敦大學金匠學院(Goldsmiths)建設新的藝廊。

Folly for a Flyover(Assemble)

具爭議傳統的英國透納獎

英國透納獎創立於1984年,是英國最廣為人知的藝術獎。每年表揚50歲以下的英國藝術家於前一年間的傑出作品,獎金2萬5000鎊(約新台幣125萬元)。其命名承自英國國寶級畫家透納(J. M. W. Turner, 1775-1851),部分原因是透納也希望能為年輕藝術家設立一個獎項,以及他本人的作品在當時也具有相當爭議性。

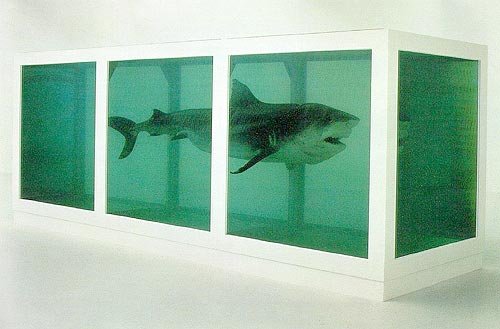

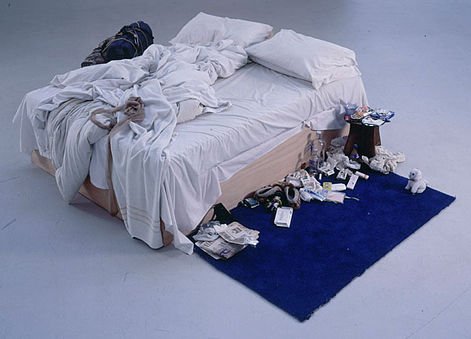

透納獎過去不乏頗具爭議性的作品入圍,包括達米恩・赫斯特(Damien Hirst)的《生者對死者無動於衷》(The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living),與翠西・艾敏(Tracey Emin)的《我的床》(My Bed)。前者為一隻以甲醛保存在玻璃櫃中的虎鯊屍體,後者是一張床單散亂、擱置著絲襪、酒瓶、菸盒等雜物的床。

達米恩・赫斯特作品《生者對死者無動於衷》(維基百科)

2015年另外3位進入決選的藝術家作品分別為邦妮・坎普林(Bonnie Camplin)的《軍事工業複合體》(The Military Industrial Complex (Patterns))、妮可・沃莫斯(Nicole Wermers)的《基礎設施》(Infrastruktur)與珍妮絲・卡貝爾(Janice Kerbel)的《道格》(DOUG)。她們各可獲得5000鎊(約新台幣25萬元)安慰獎。

(相關報導:

「天啊,是該死的穆斯林!」如果911事件紀念館的建築師是穆斯林...

|

更多文章

)

「集合」表示將召開會議,討論如何運用這筆獎金。但當前的計畫是「出門跳舞囉」。