台灣社會的「傷痕」有多深?對孩子怒吼的父母、體罰學生「少一分打一下」的老師,都可能造成孩子心中難以抹去的陰影,而日前返台推廣「創傷知情」觀念的旅美心理師胡嘉琪,看見的不只是這些「大人」對孩子的壓迫,也看見他們心中的傷痕:

「很多老師可能是長期身上帶一些創傷壓力。我把創傷壓力比喻為『地雷』,就像今天金門的海邊還有很多地雷埋在那裡,我們不知道地雷在哪裡,只知道底下有埋地雷,今天不知道怎樣的狀況發生,他就會引爆……」

著有《從聽故事開始療癒》一書的胡嘉琪,大學讀的是理工科,後來轉行一路攻讀心理碩博士、領有台灣與美國相關執照,飄洋過海到美國郊區開設個人諮商工作室的同時,一年也會返台數次開辦講座。

今(2018)年5月胡嘉琪返台接受專訪時,分享的是「創傷知情」這個目前仍在推廣的新觀念。一般人或許對「創傷後壓力症候群(PTSD)」略有耳聞,例如九二一大地震這般重大天災可能造成極大身心創傷,久久揮之不去,然而在胡嘉琪看來,「創傷」未必是一次重擊造成的,幼時跟媽媽分離、看同學被罰站、長期被排擠都會一點點累積壓力,終致爆發甚至傷害他人,而胡嘉琪多次返台演講,正是期望人們看見這些傷,進一步讓受傷的人得到幫助。

胡嘉琪多次返台演講,正是期望人們看見這些傷,進一步讓受傷的人得到幫助(陳韡誌攝)

「我們可能從小就把孩子放在創傷壓力裡」

活著或許就是逐漸累積創傷。一般談「創傷」,人們想的可能是暴力、性侵、天災等重大事件帶來的後遺症,但胡嘉琪說,創傷有大有小,日常生活中一點點累積起來的壓力也會慢慢裝滿、衝破身心的容納之窗(windows of tolerance)。

「我們可能從小就把孩子放在創傷壓力裡。」胡嘉琪舉例,當幼兒必須斷奶時,有些長輩間流傳的秘技是跟媽媽隔離兩個禮拜,媽媽看不到孩子、孩子看不到媽媽,聽說這樣小孩會比較「好帶」,但背後原理是──孩子在最需要媽媽的時候不斷哭鬧抗議、知道「不管我再做什麼,都得不到我想要的」,之後產生無力感,學會去順應環境,這便是一種創傷壓力。

胡嘉琪指出,從育兒還是校園其實都有很多這樣子的「策略」,但她無意批判,畢竟古早環境一個農家可能生7–9個孩子,「每個都用人本的方法去帶,你哪來的資源?」又例如以前一個班級可能有50個孩子,才不得不發展出這樣的帶小孩策略,這是「情非得已的生存之道」。

胡嘉琪指出,從育兒還是校園其實都有很多這樣子的「策略」,但她無意批判(陳韡誌攝)

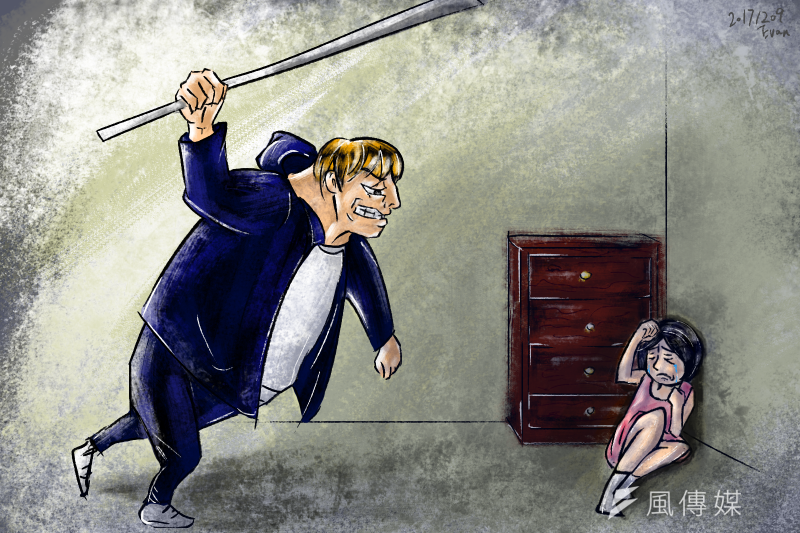

對孩子造成創傷的大人,背後也有個「為什麼」。例如有些老師帶學生的方式是「少一分打一下」,胡嘉琪認為背後原因是當年聯考環境所致,分數是唯一決定生死的標準,少一分可能就是上榜與落榜的天壤之別、不是生就是死,這也是一種「創傷」;而經歷創傷的學生長大成人、變成老師以後,若還記得當年創傷,認為「如果不這樣做,就會有很恐怖的後果」,就會演變成「少一分打一下」的教育模式。

(相關報導:

「乖孩子」是最可怕讚美!心理作家:如果孩子成長過程沒有叛逆,你就要擔心了…

|

更多文章

)

「壓力累積到無法負荷,遭殃的通常是孩子」

胡嘉琪將創傷比喻為「地雷」,當地雷不小心引爆,人就很可能會做出各種失控行為。例如這次返台胡嘉琪聽聞一起校園體罰,體罰學生的老師其實有長年被排擠的經驗,在課堂上碰到「最後一根稻草」,就失控了:「當下暴衝的憤怒會讓某些老師失控,明知道打下去會變成社會頭條、明明現在學生手上還有手機耶」。

即便沒有體罰、沒有踩到法令界線,師長也可能造成對學生的傷害。胡嘉琪回憶,她讀國中時老師會罰全班一起去跑操場,但跑的過程不會被罵、跑太慢也不會被罵,對他們來說是一個開心的「放風」時間,但若是單一學生被揪出來當著全班的面羞辱、罰站,身心就可能被逼出前述的「容納之窗」,對身邊目睹這過程的孩子來說可能也會有創傷,「孩子很懂的,在沒有違反當今規定的情況下,老師還是有可能創傷孩子的。」

路邊吼小孩、打小孩的父母,在胡嘉琪看來也是一種創傷累積下的失控:「可能吵到讓父母覺得無法去勸他、控制他,父母就失控了,暴打怒罵小孩……這在創傷知情的概念下,已經不只是『不好的小孩』或『不好的爸媽』,這是一個系統,很多人會在系統被引爆到失調。」

胡嘉琪所謂的「系統」,是個創傷壓力在其中不斷流動的系統,當壓力產生、累積到其中一人無法負荷,便會爆發而流動到另一人身上,而遭殃的通常是孩子:「小孩永遠是系統中的弱勢,最經典的就是台灣媳婦,公婆那邊給了壓力、丈夫又給壓力,壓力就變成轉給孩子,變成『路怒父母』的經典個案都是這樣的」。

旅美心理師胡嘉琪表示,當壓力產生、累積到其中一人無法負荷,便會爆發而流動到另一人身上,而遭殃的通常是孩子。(資料照,風傳媒)

「要幫助受暴者,就該在校園推動『創傷知情』的概念」

創傷帶來的影響可能久久揮之不去,例如胡嘉琪曾在美國接觸過一名已婚婦女(下稱A女)。A女已結婚10多年,深知另一半對她的愛,但時常覺得另一半要殺她、要害死她,A女甚至會激動到砸椅子,諮商後才知,她在少女時期、13歲開始長期遭受當時男友的暴力。因為很怕被男友打,她連吃洋芋片的時候都要慢慢放到嘴裡、弄濕以後才吃下去,因為不敢發出聲音,怕惹怒對方。

「即便是30歲以前的事情,當她的創傷壓力再一次被引爆,那個『說愛我的人會來殺我』的感覺會被引爆,她就會很痛苦,不知道眼前的人是不是這樣……」胡嘉琪嘆。

因為長期被打,換了男友還是被打,A女升上高中時很少去上學,最後也沒畢業,對此胡嘉琪感嘆,若要幫助受暴者,就該在校園推動「創傷知情」的概念。

旅美心理師胡嘉琪表示認為,若要幫助受暴者,就該在校園推動「創傷知情」的概念。(資料照,取自mrhayata@flickr)

從外在來看,A女大概是師長所謂不認真唸書的「壞學生」,但對這樣的學生貼上標籤、逕自認定她「不上進」,對改善狀況沒有幫助,該問的應該是「妳到底發生什麼事」,畢竟「那過程連她媽媽都不知道,她也不敢跟媽媽講,她怕那個人會來找她」。

「若不能讓整個社會做創傷知情,隨機殺人事件會更普遍」

一切被視為「異常」的行為,背後都或許都有各自不同的創傷,施暴者也是。胡嘉琪說,當體罰、家暴案件發生,一般而言或許會想到的是「這些教師不適任,校長要下台負責」,但身為一名心理師,她期望的是怎麼樣能夠在家庭、學校、機構、醫院、少年安置院這些地方開始去看見整個「系統」的創傷壓力。

若要保護孩子,胡嘉琪說,該做的或許不只「責怪大人」,而是去理解大人的傷痕何在,去支撐受傷的大人,例如幼教環境惡劣一事在台灣、美國都是如此,低薪過勞造成老師的創傷,施加在孩子身上的其實是一連串的創傷反應,而解決這一連串的反應,第一步是「除雷」。

「復原是有可能,但復原都是用『年』來做單位,不會是一個月,不過身心治療可以很快用一、兩個月教他怎麼去『踩煞車』。」胡嘉琪以越戰地雷比喻創傷,戰時越南鄉間埋下大量地雷,這些地雷可能幾十年都除不完,但若能意識到地雷的存在,至少可以標示出地雷區、避免人們誤入雷區炸死自己。胡也提醒:「丟一個地雷的成本很低,除一個地雷的成本非常高。」

種種「地雷」讓社會付出的成本也超乎想像。胡嘉琪嘆,醫療工作者也常飽受病人身心狀況折磨,高風險的土木工程師也可能累積很多創傷壓力,若是讓這些人身心失調,會無法保護好各路好不容易培育出來的人才,「如果我們的國家要去珍惜這些人才的話,理想上希望這些系統是創傷知情的。」

胡嘉琪在努力的目標之一,或許正是希望社會看見各種行為背後的「為什麼」,看見人們各自不同的傷(陳韡誌攝)

傷口不會是一次造成的,可能是從一次次失望、孤立堆積出來的巨大傷痕,唯有正視創傷,才可能跨過地雷引爆的悲劇。而胡嘉琪在努力的目標之一,或許正是希望社會看見各種行為背後的「為什麼」,看見人們各自不同的傷。