1771年的夏天,大清帝國的西北邊境突然來了一批身無長物、筋疲力竭像是從地獄裡轉了一圈出來的「不速之客」,這正是被史學家們稱之為「世界上最悲慘的遷徙者」——蒙古土爾扈特人。

土爾扈特族人原來世居在新疆北部,屬於衛拉特四部之一,其餘三部分別是準噶爾、和碩特以及杜爾伯特。十六世紀末期,當時以準噶爾部最為強盛,常與其他三部衝突,因而促使其他各部向外遷徙。例如和碩特人在固顧汗領導之下大舉遷移到青海地區,成為現在「青海蒙古」的前身。土爾扈特族人在這些衝突之中雖然是採中立的態度,但也興起了「西征」的念頭。

那時候,廣袤而水草肥美的中亞草原地區,散居著突厥裔的哥薩克、吉爾吉斯等勢力不強的遊牧民族,這對於土爾扈特族人來說,實在是西進的一大誘因,於是從十六世紀末期起,他們就開始了西進的探路工作。從1574年開始,在「西伯利亞年誌」中就陸續提到土爾扈特族人西進的活動,直到1630年代,土爾扈特族的先遣人馬已經穿越橫亙四千公里的中亞草原,抵達伏爾加河流域一帶。由於探路過程的順利和成果豐碩,於是在和.鄂爾勒克領導之下,土爾扈特族人大舉遷徙,他們陸續出發,耗時數年之久,終於定居在裡海北岸的阿斯特拉罕地區。

在這裡,雖然已經和故土相隔千萬里,但是土爾扈特族人仍然堅守著自己的語言、習俗和宗教信仰。不僅如此,他們也始終和衛拉特其餘三部維持著聯盟的兄弟情誼。例如1640年,準噶爾的巴圖爾.洪.台吉,領導衛拉特各部制訂了一部「衛拉特法典」,土爾扈特部長和.鄂爾勒克以及王公貴族都遠從伏爾加河畔趕來參加盛會,同時也將這部法典帶回土爾扈特族中,奉行不渝。

同樣地,土爾扈特族人和滿清的關係,也斷斷續續地維持著。加以此時的俄國政府還積弱不振,外敵甚多,無心也無力統轄這些移居的純樸剽悍的遊牧民族,只能採懷柔與放任的政策,因此土爾扈特族人在中亞草原度過了將近百年優遊自主的好日子。

土爾扈特與喀爾瑪克人,400年來遷徒、流亡的苦難路線。(海中雄提供)

但是,十八世紀初期,俄國經過彼得大帝與凱薩琳女皇的勵精圖治,國勢轉強,「不能允許帝國的南方為擾攘的遊牧民族所擁有」,於是開始高壓的政軍統合,在宗教上的迫害也接踵而來,使得土爾扈特族人苦不堪言。

1768年,「俄土戰爭」爆發,當時的土爾扈特王烏巴錫汗在半強迫、半自願之下,帶領了三萬子弟兵為俄皇效力。戰勝歸來之時,俄國不但不領情,反倒提出種種箝制統合的要求,使土爾扈特族人難以忍受,終於興起了天涯倦遊、不如歸去之感。

正好這時部分原居新疆的族人傳來清廷已經平定了「準噶爾之亂」的消息,當初迫使他們西遷的「強者」已被消滅了,豐美肥沃的家鄉再也沒有強者駐牧,土爾扈特族人不禁興起「逐鹿」故土的雄心。

1770年底,在鳥巴錫汗召集王公貴族及喇嘛們密商之後,決定全族「東返準噶爾故土」,並且在短短的十幾天裡,做好了一切東返的準備。然而,人算不如天算,這樣一個歴史性的決定,誰知卻為土爾扈特族人帶來了前所未有的浩劫呢?

(相關報導:

海中雄觀點:尋找吳敦娜笙的歌

|

更多文章

)

1771年1月5日凌晨,由喇嘛選定的「良辰吉時」,伏爾加河兩岸廿多萬土爾扈特族人都已整装待發。然而伏爾加河卻一反常態,竟然在嚴冬中沒有結冰,令他們焦慮不已,住在河西的近七萬族人無法渡河,眼看著就將被硬生生的阻隔了。而當雞鳴聲起(一說為黑牛咳嗽之時),預定離去的時間到了,消息也已經走漏,再不出發就難逃俄軍的阻攔追殺,於是烏巴錫毅然決定即刻啟程,在百般無奈、不忍割捨的情況下,拋下了近四分之一的同胞手足,跨馬奔向迢迢萬里外的故土。

土爾扈特族人在東返之前,已經殺盡轄境內俄國的官吏與奸商共一千多人,以洩其平時受凌辱之怨。這一行扶老攜幼、帶著數十萬牲口、浩浩蕩蕩聲勢驚人的隊伍,在開始前進時行動倒是非常地迅速敏捷,等俄軍發兵阻攔時,他們已經進入廣大的哥薩克--吉爾吉斯草原,追兵根本無跡可循。

只是,雖然逃過了憤怒的俄國軍隊,土爾扈特族人卻躲不過橫阻在前途上的,如豺狼虎豹般的伏擊、偷襲、掠奪和姦殺。

春雪融化後的草原,越走越泥濘不堪,馬匹和牛羊逐漸消瘦,笨重的器物沿途丟棄,許多人還必須下馬步行,返鄉的路途竟然如此艱苦,大家開始不斷地抱怨,但是前面還有更可怕的命運在等著呢 !

對於世居中亞的哥薩克、布魯特(吉爾吉斯)這些遊牧民族來說,如此一個帶著大量金銀細軟、牛羊馬匹的隊伍,真是「上天的賞賜」,怎麼能夠輕易放過呢?於是群起圍攻,將土爾扈特人從中截斷,再夜以繼日不斷地追殺掠奪,一次又一次地恣意凌虐。

烏巴錫汗在無計可施之下,倉促帶領族人逃入戈壁大漠,這時候的土爾扈特人不僅要應付中亞遊牧民族無情的伏擊和夾殺,還要承受荒漠上的嚴寒、飢渴和各種可怕的疫癘。成千上萬的老人和幼兒在行進間無聲無息的倒下,而病人和傷患,又進一步拖緩了往前進的速度,使得整個隊伍暴露在更險惡的環境裡。在戈壁大漠之中,嚴重的乾渴最後使人不得不生飲牛馬的血、尿來勉強維生,然後瘟疫來襲,牲畜死了十分之六、七,族人更是死傷無數。烏巴錫汗認為不能躲在沙漠中「坐以待斃」,終於狼狽不堪地逃出戈壁之外,敵人早已久候多時了,於是血腥的追殺與掠奪再次上演,土爾扈特族人早已潰不成軍惟有死命地奔逃。

這一趟歸鄉之旅,竟是一趟悲聲震天的死亡之旅,當土爾扈特族人在歷經八個月的奔逃後終於抵達了新疆伊犁,當初的十六萬餘精壯部族,也只剩下零零落落六萬多人,這就是歷史上所說的「最悲慘的遷徙」。

烏巴錫汗在無計可施之下,倉促帶領族人逃入戈壁大漠,這時候的土爾扈特人不僅要應付中亞遊牧民族無情的伏擊和夾殺,還要承受荒漠上的嚴寒、飢渴和各種可怕的疫癘。(新華社)

對清廷來說,這一批動機不明,而且一無所有、筋疲力竭,像是從地獄裡轉了一圈再出來的「不速之客」當然令人疑懼。因此土爾扈特王烏巴錫汗在只求有喘息之地的情況下,不得不藏起「逐鹿」故土的雄心,聲稱他們是專程回國「歸附」,願做大清臣民。然後烏巴錫汗還帶領王公貴族赴熱河覲謁乾隆皇帝。乾隆當下就給了非常豐厚的賞賜,並且在新疆北部,阿爾泰山與天山之間劃出廣大的地方,做為他們的遊牧區。最後,乾隆還得意洋洋地寫下一篇「土爾扈特全部歸順記」的碑文,為這一故事畫下了句點。

但是,故事其實還沒結束,還記得那沒有能夠渡過伏爾加河的七萬人嗎?

遺留者的流浪之歌

1771年之後,居住在中亞草原的各突厥裔游牧民族,用戲謔的口氣,稱呼這一批留下來的土爾扈特族人(其中還包含有其他衛拉特部族在內)為「喀爾瑪克」,突厥語的意譯就是「遺留者」。

(相關報導:

海中雄觀點:尋找吳敦娜笙的歌

|

更多文章

)

喀爾瑪克一詞,當土爾扈特人於十六世紀末期,逐步由新疆擴張至原屬蒙古欽察汗國的伏爾加河大草原時,從1574至1598年,在西伯利亞年誌裡,都提到了喀爾瑪克---擴張者,此詞是由蒙文動詞"擴張"xalix—xal-mag而來的;當1771年那批沒有東返而遺留下來的人,被當地的突厥人戲稱為喀爾瑪克---留下者,此詞是由突厥文動詞gal-(mag)[留(在後)]而來的。所以,從擴張到遺留、從爭雄到歸順,歷史總是充滿反諷的。

在絕大部分族人遠走之後,這一批為數七萬,勢孤力單、無法返回故土的「遺留者」,在伏爾加河西岸,用血與淚開始書寫他們近一百八十年的悲愁歷史。被報復、被箝制、被分裂、被弱肉強食,當初土爾扈特族人力圖避免、不惜舉族遷徙的疑懼與憂慮一一成為真實的災難,並且都由這批「遺留者」無法抗拒地承擔了,直到今天為止,任何一個喀爾瑪克人都無法不感受這慘痛歷史的影響。

1772年,在一次奮不顧身起而反對俄國高壓政策的農民革命失敗後,俄皇凱薩琳二世下令中止喀爾瑪克人「汗」的稱號及地位,將他們從獨立的藩國降為帝俄子民;同時加強對他們的政治整合及「俄化運動」,把他們分別劃入三個不同的行政區域,設立一個由俄人主持的官署加以掌管。另外一些零星部落則被逼遷徙到哥薩克及吉爾吉斯人的地區,最後也被這些中亞草原的遊牧民族所同化了。

俄國革命後的流亡與整肅

1917年,俄國爆發「二月革命」,喀爾瑪克人被迫捲入這場內戰,在隨之而來的「十月革命」裡,絕大多數的喀爾瑪克人加入鄧尼金將軍領導的白軍,與蘇維埃共產黨紅軍展開長達兩年之久的戰事,生命財產損失慘重。當白軍潰敗之後,這批已在俄國安家三百年的喀爾瑪克人,終於又不得不開始了另一波流亡。

原先在沙皇時代,喀爾瑪克是由阿斯特拉罕、頓河、斯塔夫羅波勒三個地區組成的,受到廣大人民愛戴的丹曾王子(1889-1923),是阿斯特拉罕地區喀爾瑪克、哥薩克的領導人,因為在內戰期間擁護沙皇支持白軍,戰敗流亡到巴黎、柏林。1923年蘇聯宣布大赦戰爭難民,丹曾王子自願返回喀爾瑪克,卻不幸被布爾雪維克處死。

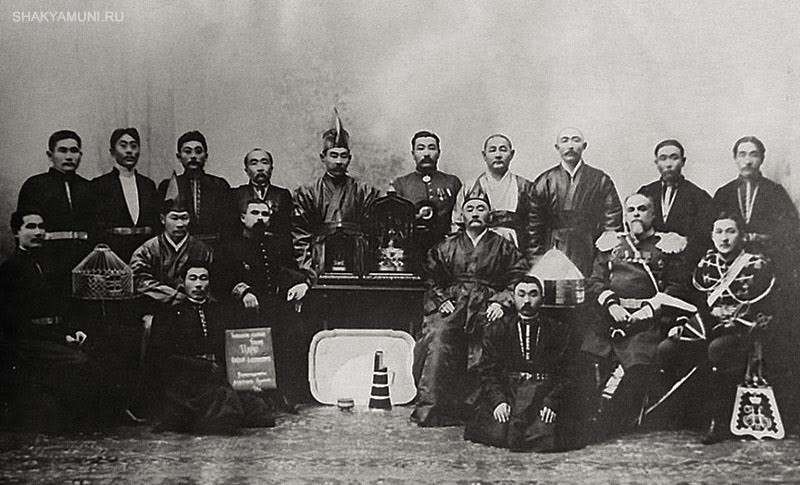

1909年阿斯特拉罕首長I.N. Sokolovsky(中排右二)與喀爾瑪克貴族合影。(桑志提供)

當時,能夠幸運逃離俄境的,只有不到兩千人左右。這批人由黑海乘船逃到土耳其,再陸續逃往南斯拉夫、保加利亞,甚至遠至捷克和法國。在這些地方,他們是無國籍的難民,生活困苦,但是只要有自由,有工作,再苦也可以承受。他們努力在當地保有自己的宗教習俗、文化傳統和語言文字。「不管身在何處,都要記得我們是信奉喇嘛教的喀爾瑪克蒙古人!」這是所有喀爾瑪克長者告誡子孫的話。

1933年9月20日,來自新疆土爾扈特的尼爾吉德瑪公主,她的父親是清末民初蒙古三大名王之一的帕勒塔親王,親自去探訪俄國革命後流亡在貝爾格勒的喀爾瑪克人,這是天性使然,無論土爾扈特人流浪在天涯何處,永遠都能感受到鄉情的關懷。

留在俄境內的十多萬喀爾瑪克人,大多數都逃脫不及,有的遭到殺戮,有的被迫送往天寒地凍的西伯利亞勞工營,一波又一波整肅與迫害接踵而至。期間雖然有1935年10月「喀爾瑪克自治共和國」的建立,但那只是史達林的籠絡策略而已。到了1936和1937年間的「大清算」,喀爾瑪克人因為持續不斷的消極抵制,再次遭到俄國政府大規模的迫害,數以千計的喀爾瑪克人或被革職,或是入獄勞改,甚至大批集體放逐到西伯利亞。

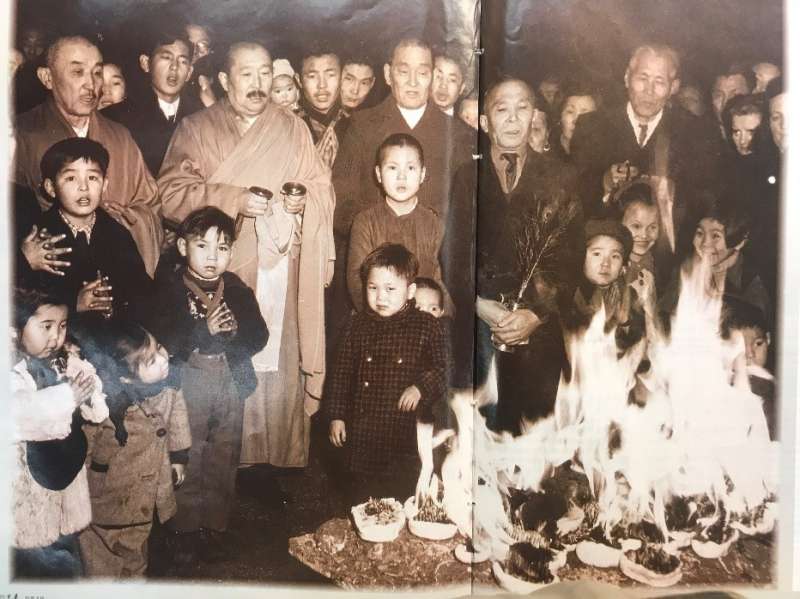

流亡歐洲即使在惡劣的生活環境中,仍然保持傳統的宗教生活。(吉佳提供)

二戰夾縫中的撕裂與流亡

1939年,第二次世界大戰,德軍在1941年6月入侵俄國,喀爾瑪克人又再次面臨了在「兩害」之中選擇其一的困境。

儘管喀爾瑪克人對蘇聯政權不滿,但他們還是相信政府的宣傳號召,這是一場「純粹的國土保衛戰」,更不能讓「德國爭取歐洲霸權」,於是他們終於投入戰爭,勇於對抗入侵者。在蘇聯的大小聯邦中,喀爾瑪克為「祖國」所付出的傷亡比例是數一數二的。

但另一方面,卻也有為數眾多的喀爾瑪克人藉此機會投效德國,在德軍組織徵召的「新俄軍」麾下,從事「反共抗俄」的戰爭。

此外,革命後流亡歐洲的喀爾瑪克人大多居住在南斯拉夫首都貝爾格萊德,因為德軍答應未來在蘇聯佔領區協助建立一個「喀爾瑪克自由國」,因而他們也參軍成為東線的德國士兵。

1942年,德軍在史達林格勒大潰敗後,撤離俄境。在此同時,約有五千名喀爾瑪克人,他們有的是曾經加入德軍,有的則是被德軍強拉去充當農場或工廠的奴工,現在他們都害怕會遭到俄共的報復,只好隨著德軍一起離境,展開了又一波的流亡生涯。在德國,日子也是慘澹而沒有自由的,所有的喀爾瑪克人都被遷往慕尼黑附近的勞工營裡,這時候也只剩八百多人了。他們失去自由,也享受不到婚姻和家庭生活,但幸運的是,原本那些在俄國大革命之後流亡東歐各國的喀爾瑪克人,隨著德軍的撤離也被迫遷往這些勞工營之中,使得原來散居各地的喀爾瑪克人,竟然意外地在勞工營裡團聚了。

1945年二戰後,沒有隨德軍撤離而留在南斯拉夫的那些喀爾瑪克人,都被驅逐回蘇聯,隨後被遣送到西伯利亞與先前流放的族人會合。因此,貝爾格勒的喀爾瑪克社區,人去樓空,就連當年辛苦建立的佛廟最後也完全消失了。

俄國對喀爾瑪克的種族清洗

在兵馬倥愡的大戰期間,逆來順受、聽天由命或許是所有弱勢民族的共同命運,但是令喀爾瑪克人意想不到,至今仍恨得咬牙切齒的,卻是在俄國境內的「祖國」---喀爾瑪克自治共和國---竟然遭到史達林政權「亡國滅種」的殘忍對待。

這是又一次的浩劫,當年留下來的「遺留者」,再一次成為犧牲者。這個擁有廣大豐美草原,卻又在俄國歷史上留有許多「不良紀錄」的民族,早就是蘇聯的「眼中釘」,終於在1943年,喀爾瑪克共和國隨同喀拉嗤、韃靼等五個其他小國,一起遭到了「集體放逐」的悲慘「懲罰」。

史達林給他們的罪名是通敵、叛國。1943年12月27日,蘇聯政府宣布解散喀爾瑪克自治共和國,緊接著第二天的拂曉時分,已經完成人口登記、行囊也收拾好了的喀爾瑪克人,便靜靜地等候蘇聯秘密警察前來逮捕,最後將他們塞進運牛的車廂裡(類似希特勒載運猶太人去奧斯威辛的車輛)送往西伯利亞勞工營。此去十三年漫漫長夜,無人聞問,在十三年之間,世界幾乎將他們遺忘了,沒有人敢聲援他們,也沒有人敢探詢他們的近況。

(相關報導:

海中雄觀點:尋找吳敦娜笙的歌

|

更多文章

)

直到1956年2月,在赫魯雪夫的著名演說<人格崇拜>之中,才首次提到喀爾瑪克人與其他幾個少數民族的大遷徙與流放。赫魯雪夫為了貶抑史達林,才為喀爾瑪克人翻案,准許他們回歸故土,只是能活著回來的,不過六萬多人,還不到十三年前大遷徙時的一半。今日到喀國首府埃利斯塔還可以看到一座紀念碑,記載著這一段流放與歸來的血淚史。

喀爾瑪克人的歷史新篇章

1945年二次大戰結束的時候,在德國慕尼黑附近勞工營裡聚合的850名喀爾瑪克人,真正嘗到了沒有國籍、無家可歸的慘痛。雖然聯合國國際難民組織不斷地替他們尋找容身之處,卻是直到1951年,才獲得到幾個國家的接納,除了少數留在德國,有一部份轉往法國之外,571名喀爾瑪克人在1951年12月到次年3月陸續前往美國定居,轉眼也已經七十年過去了。

歷史敘說至此,似乎已經停滯。蒙古土爾扈特族人經歷了世界上最悲慘的遷徙,從新疆北部來,再回到新疆北部去,卻在伏爾加河畔留下了喀爾瑪克蒙古人,讓他們獨自走過另一段悲慘的際遇。這一百八十年的驚恐與徬徨,在喀爾瑪克人的心中留下了無法抹滅的烙印,奔向自由的路竟然是如此迢遙與坎坷 !

1979年9月,達賴喇嘛第一次訪問美國時,幾乎所有旅美的喀爾瑪克人都趕來參加祈福法會,許多人激動得伏地痛哭,多年來的苦難、挫折,彷佛在一夕間獲得了撫慰。以紐澤西州豪威爾鎮來說,總共不到一千名喀爾瑪克人,卻擁有三座喇嘛廟、十位喇嘛。當時的世界蒙古協會會長吉佳說:「想想我們的父親們,經過兩次世界大戰,什麼都丟了,卻一直把佛像帶在身邊,這種虔敬真是令人感動!」是的,也就是這份虔誠的宗教信仰力量,支撐他們浪跡天涯而未曾忘記自己是喀爾瑪克蒙古人。

1991年7月,達賴喇嘛首度訪問喀爾瑪克共和國,雖然四百年來,喀爾瑪克人未曾間斷千里跋涉赴西藏禮佛,但他們更期盼的是,聖者能親臨草原為廣大牧民祈福,如今願望終於實現了。當達賴喇嘛在首都埃利斯塔主持祈福法會時,人民從各地騎馬的、開車的蜂擁而至,那種壓抑數百年的苦難,終於在激動的虔誠中,釋放了!

1991年10月,散居在歐美、蘇聯、新疆各地的喀爾瑪克人,在中華民國政府的促成之下,居然在台北相會了。1996年7月,喀國伊律姆契諾夫總統訪台,翌年3月,伊總統表弟桑志來台進修,從此雙方展開了全面的友好交流,。

2006年12月,蒙古國恩和巴亞爾總統應喀國伊律姆契諾夫總統之邀,進行了破冰的歷史性訪問。在機場舉行盛大的國賓歡迎儀式,兩位總統見面擁抱之時,喀爾瑪克總統的第一句話是:「我們等您四百年了!」

伊總統的第一句話:「我們等您四百年了!」(伊總統提供)

這是骨肉兄弟的團聚啊!世事多變,誰能預料,喀爾瑪克人的未來又將是何去何從 ? 誠如一位蒙古教授的感慨:「踏碎冰雪,走過草原,兜了這麼一大圈,我們又回到了歷史中。」

(相關報導:

海中雄觀點:尋找吳敦娜笙的歌

|

更多文章

)

*作者為文化部參事。1920年代,祖父海穆從阿爾泰山的科布多移居新疆。1949年,作者父親翻過帕米爾高原,再從印度轉來台灣,定居在溫州街的新疆大院子裡。