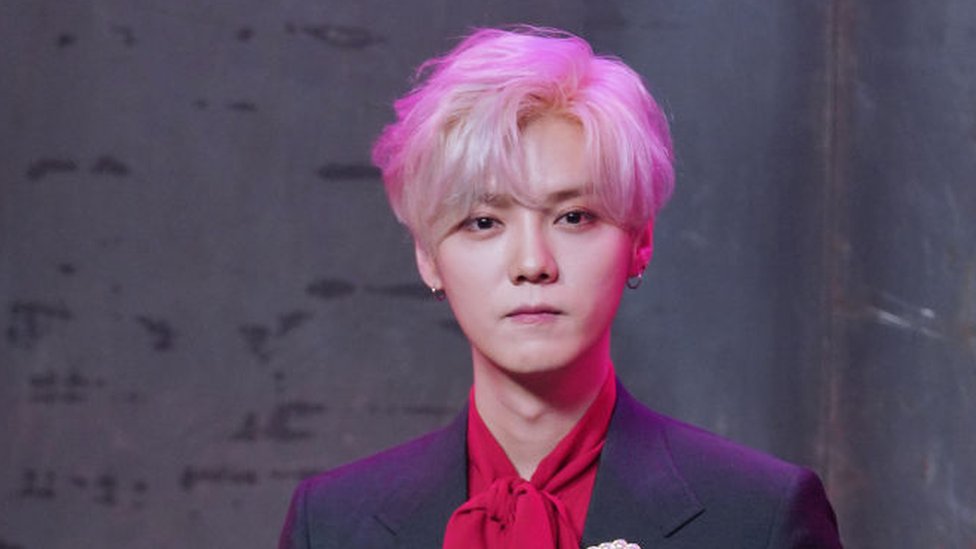

中國一名年輕男子說自己曾經因為「看起來像女孩子」而被霸凌,他的死亡在中國國內引起一場關於性別標凖的討論。有專家擔心,在中國政府繼續鼓吹批評所謂「娘炮」形象的環境下,改變將會很難發生。

「男孩子就應該調皮搗蛋,打架鬥毆順便出口成髒才能叫男孩子。太安靜的人就是女的,要被叫娘炮。」

那是26歲的周鵬在網上一篇似乎是遺書的文章中寫下的話,幾天後,他的屍體在中國浙江省東部被發現。

文中也提到,他小時候是個農村的「留守兒童」,父母移居大城市工作。

但是,在中國真正引發很多人共鳴的是,他對自己被霸凌經歷的描述。

「我正常穿著,我行為舉止也沒有去模仿女生,」筆名「鹿道森」的攝影師周鵬在文中這樣寫道。

被排擠,被欺負,讓下跪,被威脅

「只是因為小的時候看起來像女孩子,我在學校裡就要被霸凌,語言暴力。被排擠,被欺負,讓下跪,被威脅……從小就起各種外號,假妹、假姑娘……」

警方未有透露關於他死亡的細節,只表示已經排除他殺。而對於在微博上轉發這篇5000字文章的數十萬社交媒體用戶來說,這似乎是一場自殺悲劇。

除了關於精神健康和霸凌問題的熱烈討論之外,這篇帖文還對一個中國男人應該是什麼樣子,以及行為舉止應該如何的問題,提出了質疑。

「他長得精緻,而且看得出來是個性格溫柔的人。這些都是優點,但是卻因為不符合傳統的男性特質而被霸凌,」微博上一條評論寫道。

「多少男孩都因為長得柔弱,聲音柔軟就被取笑了?我們有什麼資格去定義什麼才是對的——他們什麼也沒做錯。」

另一條評論則表示,這件事令他想起了一些「可恥」的記憶,他和班上的同學也曾經因為覺得一個男生「娘炮」就在整個上學時期不停地取笑他。

「回想起來,我覺得很羞恥。我們當時只是開玩笑,但是可能真的造成了傷害,」這條帖文說。

在中國,關於霸凌的數據很少見,但是2019年《兒童與青少年服務評論》(Children and Youth Services Review)發表的一篇論文指,在對超過3000名少年發出的問卷調查中發現,超過35%的參加者都被定義為傳統的霸凌受害者,31%表示他們曾受到過網絡霸凌。

該論文還表示,身為男性、在寄宿學校就讀、學習表現不佳以及與父母關係差等等,都是造成被霸凌的主要因素。

遏制『娘炮』

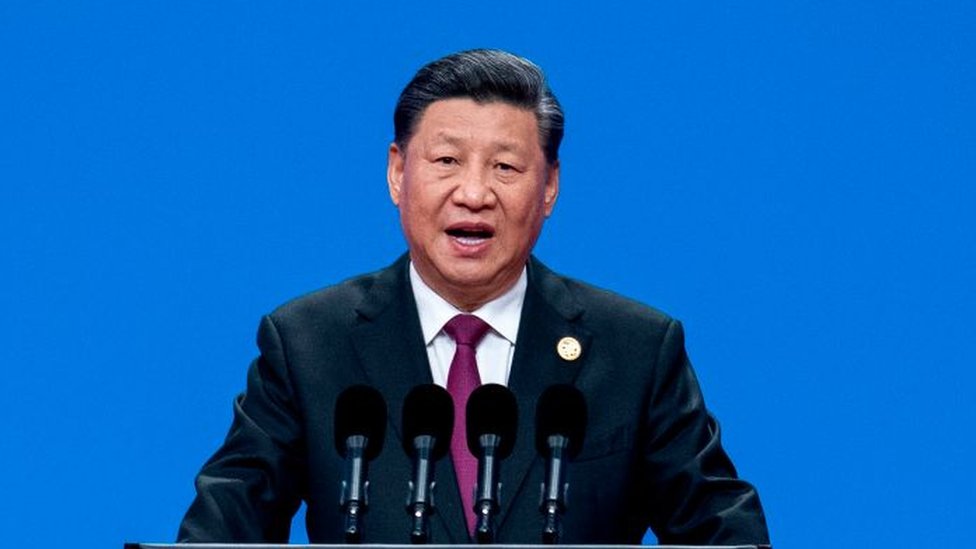

「女性化」的男性不被接受的既定觀念並非中國文化獨有,但是中國政府卻公開地支持這種立場,甚至積極地鼓勵它。

今年較早前,中國教育部要求各學校改革其體育課制度的設計,這樣做的原因是在此之前全國政協常委斯澤夫發表的一份文件,其標題毫不掩飾地體現其目的:《關於防止男性青少年女性化的提案》。

教育部的文件提出,要招募退役運動員、有體育特長的人擔任體育教師,幫助培養學生們的「陽剛之氣」。

教育部的文件是回應幾個月前斯澤夫的提案,他對中國男性青少年有「女性化」趨勢表示擔憂,稱如果得不到「有效的治理」,「必將危害中華民族的生存發展」。 (相關報導: 新冷戰》台灣海峽「維持現狀」真的就能避免戰爭爆發?美國權威學者深入解析 | 更多文章 )

9月,中國的廣播監管機構下令禁止「女性化」的男藝人上電視和串流平台——甚至在文件中使用了確切的侮辱性字眼。