最近的勞基法,關注度高,意見對立。最後硬闖,不惜得罪青年和學生,甚至有人稱作小太陽花。在台也許常態,於我則是旁觀者靈光一閃。既然都預告還會大修,就儘量找出兩全之策,杜絶隱患吧。根據媒體討論的信息,我認為並非不可能,在此拋磚引玉,供參考。

此為脫水版,另有完整論述版。導讀如下:

1. 輪班間隔:保證11小時以上的方法

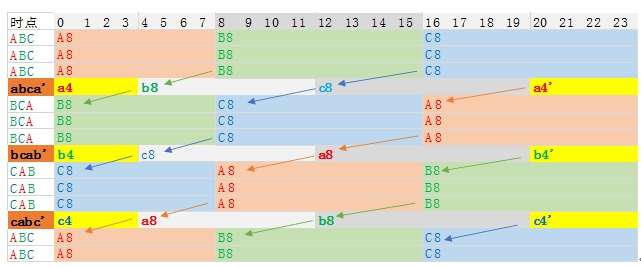

假設A、B、C三人輪班,要從A→B→C輪到B→C→A,可在中間設1天過渡。如下圖abca'行,把A的8工時拆成兩份0-4點的a4和20-24點的a4',而B和C分別提前半班4小時到b8和c8。後一天,B和C再提前半班4小時,剩下的歸A,三人都過渡完成。

圖表 1-1 三班制輪班間隔保證11小時以上的過渡方案(作者提供)

這樣,ABC不管怎麼輪,間隔都可保證11小時以上(實際上有12-16小時)。規則清晰、固定,勞工不覺混亂,排班軟件容易實現。

類似地,更多組輪更多班的,也是插入過渡工作日,多數人提前半個班次,剩下兩個頭尾的半班另外安排。不會出現間隔8小時又要上班的情形。特別是長期固定以周為單位輪班的,對此規則很好掌握,工作也好安排。

法律可以規定排班不少於11小時,並在執行細則提供參考方案即可。至於個別勞工偶爾調班的,可以寬鬆些。

2. 通用腰帶:忘掉西裝,想想腰帶吧

都在說「做一套西裝給所有人穿」,就算分出工廠法和服務業,也不夠靈活。工廠勞工也是各種情況都有,服務業內更是千奇百怪。為什麼不想想圍脖,想想腰帶呢?圍脖都做得足夠長,戴的人自己調到舒服,隨你兩圈、三圈、緊點、松點。

兩位好同學,一個胖子,一個瘦子,相約去市場買同款通用腰帶。胖子直接繫上去,很滿意。剛好還有幾個格子可以伸縮,肚子餓時可以縮一格,冬天衣服穿多了可以放兩格。瘦子繫上去一定太長吧?別急!他比劃了一陣子,咔嚓一刀剪下去,就成了瘦子專用腰帶。

一直拿西裝做比,就是心理暗示說無法可解了,大家放棄吧。該想想腰帶,腰帶用來束腰,有約束的意思,不更適合比喻勞基法嗎?那腰帶用「切」的還是用「接」的?腰帶切短了,給瘦子也好用;短了要接長,反而不好接、不好用。

縮減工時跟減腰圍一樣,都不可能一蹴而就。所以勞基法應該是一條足夠長的腰帶,標記幾個參考位置。應該準備好剪刀之類的工具,教會勞資雙方怎麼合理合法地剪裁和彈性縮放。

瘦子覺得需要7休2,那就一刀下去,成了。我用短腰帶不能接長,才不怕你「改惡」呢。胖子呢,得找另一個位置切下去,好吧,選7休1,要節食調整一陣子了。還有人要先加班增收的,只好繫上未剪的腰帶,等哪天準備好了——不,最多給我三年,一定要把它切短了。

開始覺得不一樣了吧?那就繼續看下去,也許會刺激您產生更多想法。

3. 勞工App:大數據的重要來源

1. 類似各種計算器,自測某些現實情形是否超出法規。

3. 作為工時記賬使用,可選擇上傳並保存到勞工局數據庫;與勞工局共享,可作為未來調解勞資衝突的參考資料。

5. 開機自運行,適時提供些貼心提示,尤其是通過記錄發現潛在問題,提示可轉為提請輔導和/或勞檢,向外界發出求救求援信號。對於用電腦手機的宅男宅女族,會有功效。

6. 企業、行業間淡旺季需要平衡時,可起媒合平台作用等等。

有人為拼自己的選舉,可以花公帑做手機遊戲。暫且不管對錯,腦子年輕這點要學習。切不可從地方基層到中央高層,一級比一級更僵化、老化。政府高層要更準確地掌握局面。

傳統用報表逐層上報根本是遠古時代的行為。要整個管理體系都共享同一個大數據庫。基層公務員登記和看到的信息,最高層也能同時看到。基層看到的報表,同時也能在最高層的部長、院長面前。對所有位置的人,信息都一致、準確、實時,決策才最可靠。

勞工自測App就是最好的信息收集的互動渠道,勞工自願提供,也無涉隱私保護的問題。關鍵是這類自動化的工具,互動式地採集信息,完全突破勞工局的人力侷限。這個大數據要有不斷學習的智慧,不能開發完成就停留在那個水準。要主動從中發現問題,挖掘信息。

4. 兩全之策:直達快車、區間車兩不誤

勞資僱傭關係本是互惠的交易,理論上會有平衡。現實叢林中會有短少、旱澇,才希望有更人性的平衡,讓社會更平穩。適度的平衡(而非平均)是修法的初衷。但如果彈性只給資方,控制權完全掌握在資方,就算把勞工局累到過勞死,能對弱勢勞工的保護也很有限。勞方已給資方八分彈性,難道資方不該還給勞方兩分嗎?黨產問題將舉證責任倒置(反轉),單從方法論的角度借鑒過來,勞基法的加班彈性也可類似地反轉,讓勞工至少掌握加班的彈性程度。

尋找平衡點:該考慮挪一點退一點的方式去趨近平衡,而不宜像蹺蹺板一樣猛踩另一邊。想像一下怎麼給精密天平加砝碼。還有淡旺季平衡,勞資平衡,職務高低和形態等等。

■勞工之間的平衡:勞工情況各異,需求不一,工時與收入的感受不同。條件好的都害怕被「彈性」讓條件變差,想保住好的條件。條件差的當然也希望條件變好,但有些人就得在休息和加班之間權衡。還有些因為職業關係,也想多休息,但是行業裡條件夠好的資方沒那麼多可選擇,只能先保有工作,再多爭取休息時間。

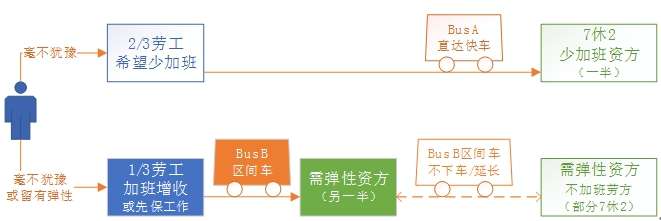

條件已經夠好的勞工,不應該無視其他勞工的需求。條件沒那麼好的,也不能把大家一起拉低。其實,只要一條線路跑兩種公車即可。如下圖所示。

圖表 4-1 不同勞工之間的平衡:直達快車和區間車(作者提供)

直達快車:從起點一站直達終點站,7休2且少加班。大部分現有7休2的勞工和資方,全部乘坐直達快車,不怕被彈性「改惡」。其它有條件改善的,也可進入。對資方來說,彈性條件的修改也不會受到影響,所謂「模範生」不會一再受到修法干擾。

法律或行業可規定,凡是要求彈性的企業,須有若干比例的不加班、少加班的,餘者才是彈性加班。根據資方類型,有的滿足普通7休1條件,也有的需要更多彈性的。

在這一站裡,你要加班增收的就下車。如果健康狀況不允許,可再上車,優先延長到多休息。等健康好轉了,你又可以轉回來繼續加班增收。而本來希望多休息卻進不了7休2的,在彈性企業裡,根據僱傭契約選擇類型,仍有相當多的機會獲得跟7休2差不多的休息條件。

圖表 4-2 勞資彈性選擇及比例示意圖(作者提供)

5. 彈性加班:加班券微調節

允許勞資關係中的每對個體,進行受保護的細緻調節,不同時間可有不同的彈性選擇。不僅能選擇要不要彈性,彈性還能微調節,那才叫真彈性。很短的週期內就有機會重新思考或改變,能有意識求救、求助,有地方求救求助,還會普遍過勞甚至過勞死嗎?

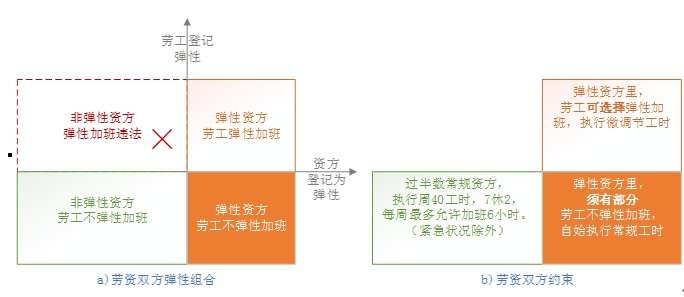

彈性要給資方,更要給勞方。資方登記為非彈性資方和彈性資方,勞工也可選擇是否彈性加班。

「非彈性資方」:因為業務形態穩定,不需要彈性加班。對其所有勞工,在7休2、周40基本工時的基礎上,允許最多加班6工時,也就是「常規加班」。(對於固定7休1的資方,第6天的工時均視為常規加班,每週允許加班6-10工時,未來逐漸併入普通的7休2。)

「彈性資方」:如果資方無法7休2、周40工時,需要工時彈性,可向勞工局和業務主管單位申請登記為彈性資方,以便採用彈性加班制度。

彈性資方提交的彈性計劃中,必須允許至少一定比例的員工選擇非彈性加班,其他的接受彈性加班。選擇非彈性加班的勞工,跟非彈性資方中一樣,執行基本工時和常規加班。

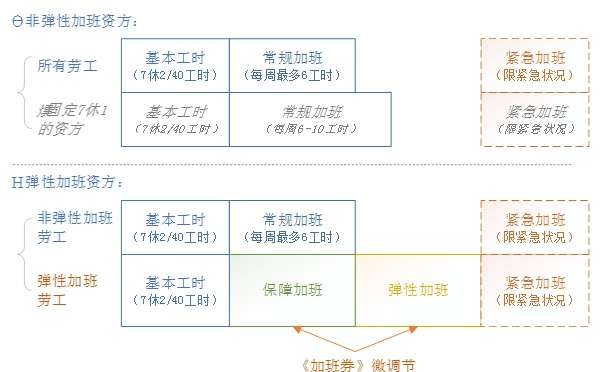

彈性加班勞工則在基本工時以外,還有保障加班和彈性加班兩部分。勞基法中規定較為寬鬆的最高工時上限和行業參考線,使用《加班券》微調節方式,來實現自我保護和收入的平衡。

基本工時:由勞基法統一規定,如7休2,每週40工時,所有勞工一體適用。

常規加班:基本工時以外,最低限度的加班,如每週6工時。可按行業規定若干不同限度。實行固定7休1的第6天視為常規加班。

保障加班:勞資雙方合意,互相保證履行的加班工時。對應加班增收型需求,資方旺季也有最低保障的生產力。即使未實際安排工作,也要支付薪資。

彈性加班:勞資雙方皆有彈性,既可履約,也都可無理由反悔的加班工時。

緊急加班:一般不使用。特殊緊急條件下,權衡健康因素,靈活運用的少量加班工時。

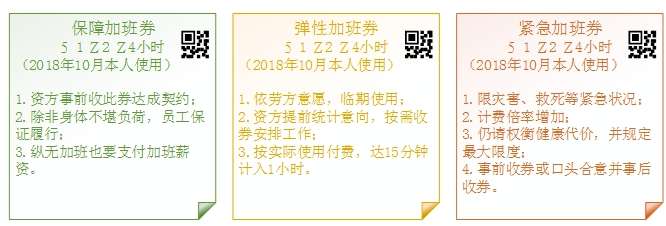

勞資雙方可用《加班券》實現微調節的彈性。加班券代表是否加班的選擇權。類似貨幣一樣使用,給資方多少券表示承諾加多少班,彈性加班的主動權回歸到勞工身上。

每張代表1、2工時或半天4工時,為勞工個人具名持有,標明某月或更具體時段適用,載明雙方權責契約和限制。可以是虛擬的電子券或印有QR Code的紙質券,結合勞工App使用更方便。如下圖示例,分三種顏色表明不同性質。

1. 限災害、救死等緊急狀況,或有人無法到位,需臨時補位;

資方先要向勞工局和主管部門申請,登記成為彈性資方。每個週期要把彈性計劃和最終執行情況提交備案,包括承諾非彈性勞工最低比例,發現不適狀況者無條件給予更多休息。

彈性資方的員工,可以選擇是否接受彈性加班,續約時可重新選擇。初次選擇彈性的,需親自到勞工局登記彈性加班,以便做機會教育。可組隊同往,提高效率;有工會的,工會也可代理。熟練掌握以後,通過勞工App即可直接處理。

每週期開始前,資方預估所需工時,由彈性加班勞工依各自情況認領若干加班工時。

先是保障加班工時,勞工當下給出保障加班券,資方收券成交,雙方保證如約履行。

如果還有剩下不足的部分,勞工再各自認領若干彈性加班工時,把認領額度記在資方。資方把統計的彈性加班工時乘以一個經驗比例,即可安排工作。實際要加班了,勞工才給券,資方收券成交。彈性加班工時可以無條件反悔,勞工可以不給券不加班,資方依約也可以不收券不安排加班工作。

此外,還可以讓勞工認領若干備用的緊急加班工時,以便應付萬一的突發狀況。

出券和收券:使用紙質券的,勞工向勞工局申領,資方使用手機或其他工具掃二維碼上網登錄,獲得授權,用過可標記為此券已收。使用電子券的,員工用手機生成QrCode券,並把券發送到企業名下即可。

每個認領、給券、收券的過程,都是在踏踏實實地執行「勞資協議」。例如,勞工感覺身體不適,可以不給券不加班。或者讓他人先出示,自己最後再看情況決定。即使給了券,只要是實在受不了,還能從資方那裡把券收回來。這種微調節才是真正的勞資協商,比勞資會議形成的所謂勞資協商更有可操作性,總體上勞資各自的競爭力都會有所提升。

圖表4-4 資方登記、勞工局備案示意圖(作者提供)

勞資雙方關於彈性加班的約定,勞工局都能及時掌握。通過登記信息,容易做到預警列管。而刻意不用券的,必然有詭,可以主動勞檢。

規定非彈性加班的勞工必須占一定比例,防止完全不招收不肯多加班的勞工。

與工時銀行比較:工時銀行機制的運行依託在資方體系上,在設計上也相對有利於資方,更多是事後懲治。倘若成功造假,避過漏洞,勞工就無可奈何。

勞工按自己需要,自己發行《加班券》,表示履約和反悔的權利,也是一種切段細分的籌碼。結合信息技術工具,實時性和真實性要好得多。事前有預防,事後可有懲治。勞工局第三方見證,保護其效力。

6. 社會部門再進化

勞團+(進化的勞團):如果勞團發覺鬥爭CP值不高時,是否該想想?就連靠武裝鬥爭起家的中共,其實也遠不止於武裝鬥爭。時代在演變,資本在進化,惡老闆在升級,遊戲玩家在切磋技藝,政府該改善,勞團也須研究提升進步。可以多換幾個角度思考,多做些不同的嘗試,把自身升級進化成《勞團+》。比如著重發展溫和溝通分支,和既有的鬥爭分支成犄角之勢,互相守望。不要再限於單一鬥爭模式,也不要再陷於代表性的懷疑。

勞檢+(進化的勞檢):搭配新的法律政策和勞工工具,勞工局的工作必須要較大的變化,大突破。政府部門要主動適應時代環境,用好時代的科技工具。勞檢人員本身作為勞工也要受到保護和有效運用,只有打破人力瓶頸才有可能。把有限的人力用對地方,用出最大化的效益。

勞動+:未來,AI機器人很可能搶勞工的工作,進一步壓縮勞動條件改善的空間。這的確是危機,但至少也有可借鑒和利用的部分。勞動部門做職責內工作時,可能也要請AI多多幫忙,發現潛在的和已經違法的。政策研究更加包容創新。

智慧政府不能喊假的。勞工APP能讓信息更及時,更準確,或許是勞動部門開始智慧化的一步。若能進一步展現出解決問題的智慧,原本爭論各不相讓的,在清晰的證據面前也要低頭。原本直覺要反對的解法,轉而認為其實可行。

7. 核心邏輯

選A還是選B,如何才能兩全?答案是兩者都不能選,要選擇兩者的超集。不要先入為主,以為只能二擇一,然後皺著眉頭,玩起兩害相權的大棋局。想要避免顧此失彼,兼容彼此,自然要找出本質上的共同基礎,針對共同基礎的方案才會是兩全之策。不同需求的勞工以及不同需求的資方,他們的共同基礎其實是自主選擇權,立法保護選擇權,兼容各種不同需求。IT業把“兼容”的把戲玩到了極致。主事者們如果諮詢下IT人士,一定會有啟發。

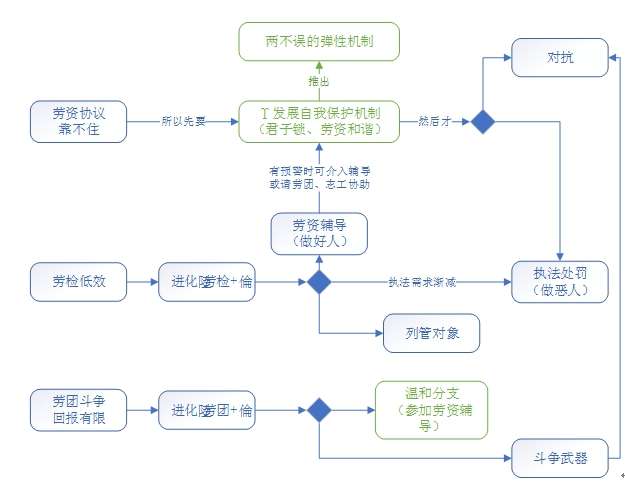

對勞工來說,勞資協議靠不住,所以要發展自我保護機制。對於勞檢和勞團來說,既然不夠好,就必須自我進化,而不只是企圖讓他人進化。從這三方出發,如上圖所示,走向了共同的聯結,一起實現共同的目標。另外,也剖析資方的需求,討論了媒體、青年等角度。

筆者個人的觀點是「要理念更要有方法」,方法的探索要多於理念。在這個AI人工智慧洶湧來襲的時代,人的智慧也得更努力挖掘出潛力,絶不要輕言無解,逕自放棄。

政府先問問自己能做得比市場好嗎。能就做吧,不能那就交給市場。政府充分理解並調用自由市場的工具,四兩撥千斤。好比市場不符期待時,加個導流閥門,經過誘導,最終又是讓自由市場做人們期待的事。

■結語

這些想法全因受氛圍衝擊激發,外行的直觀認知加上一些的邏輯思辨。可行性不知會有多高,但新意一定有。若能觸動專業人士的思考,最終把法案和配套做得更妥善,各方滿意,那就是筆者的最終願望。

*作者為閩南人,旅居上海,從事IT。本文擷取自作者《毫釐之差 不能之能——勞基修法求兩全》一文。