風險資本是一門情報的生意,尤其是關於創業家和新創的非公開情報:哪個地方又冒出什麼樣的新創,某個創業家在跟哪個風險資本公司談新的募資輪,哪個風險資本家婉拒出資給自己正在談的新創,哪個新創正在挖角自己投資的新創的營運長,哪個新創的營運長值得自己出馬為自己投資的新創挖角⋯⋯等等。

但這並不代表市場上的公開情報就沒有價值。尤其如果考慮到多數風險資本家朝思暮想的,正是自己投資的公司風光在納斯達克或者紐約證交所上市,正常來說風險資本家最少應該花點時間讀特定新創的上市申請書,以隨時了解股票市場對於新創的看法,適時調整自己的退出策略⋯⋯等,這也是我在這個專欄三不五時就會開個「讀書會」分析一下正在申請上市的科技新創的主要原因。

有時候,上市大企業的財報或分析師會議也值得風險資本家花時間,不管是因為自己有投資正在試圖顛覆這些大企業的新創,或者尋找把新創出售給某些大企業的可能性。有時候甚至光是大企業領頭向前衝的老闆仍然是當年的創辦人這個原因,就讓我們值得花時間閱讀財報或者參加分析師會議,這是因為創辦人(而非專業經理人)仍然推動著公司的各種新計畫,追求著創造出新的alpha,咀嚼這些創辦人的字字珠璣,常常能夠得到新的啟發。

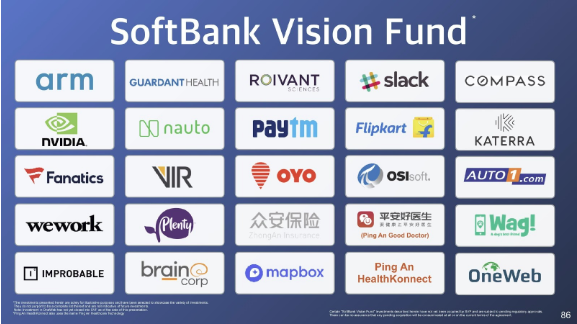

孫正義持續掌舵的軟體銀行絕對符合最後這一種理由,以我個人來說,最少每一年五月出爐的年報(日本公司的會計年度結束於三月底)以及召開的決算說明會,都是一定會抽出時間研究的——特別是我們這個行業都被他那龐然大物的千億美元願景基金給衝擊到的時候。

所以今年也沒有例外,上週三軟體銀行舉行的2018年3月期(通稱2017會計年度)決算説明會,我雖然因為到葡萄牙出差沒空看實況,但回到巴黎後立刻想辦法擠出時間把錄影從頭看到尾。

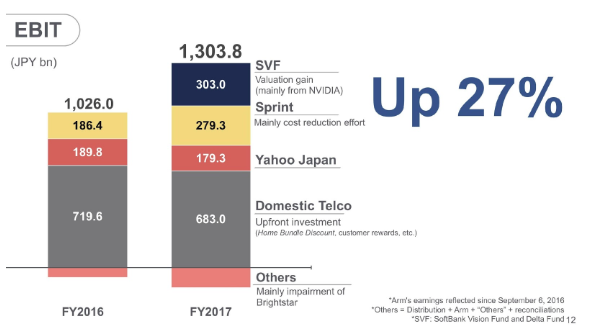

觀畢後第一個感想是:代理盒裝軟體出身、然後跨足電信業的軟體「銀行」,這幾年真的越來越像金融業者。舉例來說,2017會計年度的稅後淨利為一兆日圓左右,相較於前一個會計年度的一兆四千億日圓,減少了約27%。但是這位剛進到知天命的年歲、暱稱「小正」(Masa)的日本首富話鋒一轉,在下一張投影片剖析了這個淨利縮減的背後理由,或者說另一種「解讀方式」。

上圖為軟體銀行過去兩年獲利變化(擷取自決算說明會簡報檔英文版)

基本上軟體銀行集團過去兩年的淨利數字,是大幅受到非營運本業的投資活動所影響的。上圖擷取自決算說明會簡報檔第14頁,可以看到在還原衍生性金融資產價值波動以及企業稅影響後,2016會計年度實際上是獲利將近一兆六千億日圓,2017會計年度則是一兆四千百六百億日圓。

但2016會計年度的獲利中包含了兩筆很大的投資獲利,分別為處分阿里巴巴股票獲利約八千億日圓,以及出售以手遊《部落衝突》知名的芬蘭電玩新創Supercell給騰訊所得的五千五百億日幣。扣除這兩筆一次性投資獲利的話,2016會計年度獲利實際上是兩千四百億日圓左右。 (相關報導: 楊建銘專欄:連矽谷風險資本家都被中興颱風尾掃到? | 更多文章 )

2017會計年度的調整則主要為原本軟銀傘下百分之百持股的美國電信商Sprint,已經確定與T Mobile換股合併,軟銀將持有合併後公司不到三成的股權,因此無法完整認列「稅務遞延」(deferred tax)變動所產生的帳面利潤,影響金額高達近七千億日圓,將此項金額扣除後,2017會計年度實際獲利為七千八百億日圓左右,比起2016會計年度的兩千四百億日圓其實成長了226%!