2007年創立的運動手環品牌Fitbit在6月18日於紐約證交所掛牌上市(NYSE:FIT),上市當天股價大漲50%,收盤時市值來到六十億美金,隨後兩週的交易日中股價緩步升高,截至本文撰文之時(7月2日)市值已經來到八十七億美金。

對比一年半前Google以三十二億美金高調收購由iPod之父Tony Fadell創辦的Nest,Fitbit的上市相對低調,媒體在上市最初數日的零散報導過後,就轉移注意力,完全不似Nest當時被收購後,隨後衍伸出大量與「品牌」、「設計」、「大數據」等關鍵字有關的報導,迴盪月餘 。

Fitbit因為是公開上市,所以比起Nest有較多的公開資料可以分析,特別是它申請上市時向美國證管會提交的S-1 Form,裡面向我們展現了驚人地健康的營收成長以及獲利率。以下整理幾個關鍵數字:

*2014年營收:7.5億美金*2014年毛利率:約為50%(已調整年初產品召回的影響)*2014年淨利:1.3億美金;淨利率=17.7%*2014年EBITDA:1.9億美金;EBITDA率=25.6%*2015年預期營收:13.5億美金;預計年成長=80%

對於電子產品產業略有研究的人都會發現:這是一間無比健康的硬體公司,不只產品營收呈現令人羨慕的指數成長,產品毛利率和淨利率都是惠普或三星這樣的大品牌所會羨慕的。而反映在冷血的股票市場上,由於這樣的公司未來營收和現金流相對容易預測,也就扎扎實實地以高價開出上市,並持續走高到現在的八十七億美金。

有趣的是,這樣一個徹底成功的新創案子,有著接近教科書樣板的成長曲線和財務表現趨勢,並由金融市場給予了接近兩倍於Nest收購價的上市市值,媒體卻沒有展現出同樣的熱情,既沒有瘋狂報導創辦人的生活小故事——有多少人立刻就講得出來Fitbit共同創辦人的名字?——也沒有積極追蹤報導其風險投資人的各種數據,唯一一篇堪稱煽動性的文章是CNBC那篇『如何瘦下三十磅並順便賺進1.2億美金』,報導的是Fitbit最早的外部投資人SoftTech VC的創辦合夥人Jeff Clavier。但即使是這篇很明顯標題是「點擊誘餌」的文章,也沒有激起太多的轉貼和討論。

這裡面可能的一個原因是:Fitbit的運動手環外型看起來並沒有什麼特別,市面上似乎有三四十個競爭對手,其共同創辦人更是過於正常,小時候家裡似乎不是赤貧,哈佛是有休學,但現在從哈佛休學好像也不是啥了不起的事情⋯⋯

對於嗜血的媒體來說,沒辦法寫成故事的對象是燃不起太大熱情的。但對於新創公司和風險投資人來說,Fitbit卻給了我們一個很好的啟發——你不用是獨一無二,也能成功地創造一個消費者熱愛的品牌,實現指數成長甚至是高獲利率,從而為自己和風險投資人達成高額獲利。

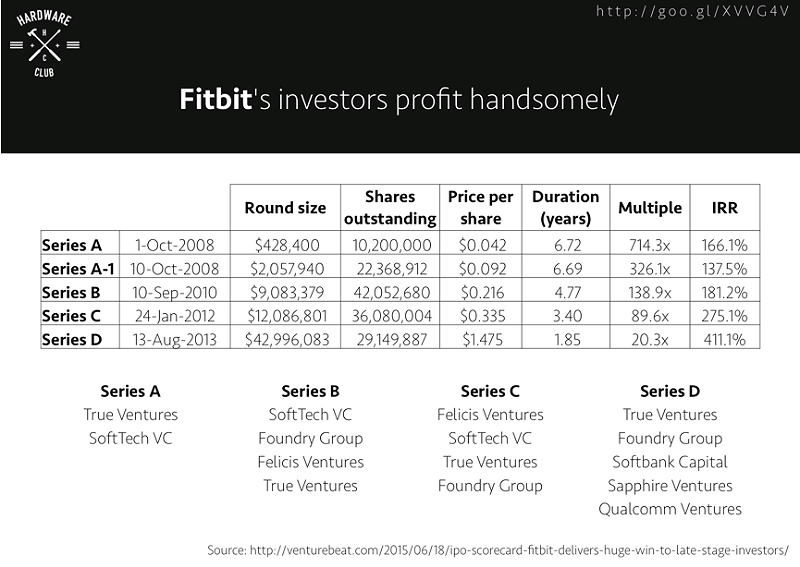

其中前面那篇餌釣讀者失敗的CNBC報導中的Jeff Clavier就是第一列的投資人,他當年開的約四十多萬美金的支票,總共獲得過七百倍的回報,年化回報率是嚇死人的166%——還記得我在之前一篇專欄中說過風險資本早期投資的要求回報率約在30%嗎?

但比起早期這些冒了高度風險的投資人來說,Fitbit上市最大的特色是:幾乎每一輪的投資人都賺翻了!就連兩年前才上車的D輪投資人,明明已經是看到2012年營收達到六千多萬美金,風險已經相對低時才投入資金,都還莫名其妙地在兩年後大賺了十九倍的價差,並實現高達411%的年化回報率!

雖說是金融理論上是「高風險高預期報酬」,但Fitbit的D輪投資者可說是「中低風險超高實現報酬」呢!

現在問題來了:為什麼一間看起來產品並非獨一無二、競爭對手環伺而且又沒有故事性的硬體新創公司,不僅可以實現指數成長,毛利率和淨利率還逐年攀高至蘋果等級的水準?

這種問題當然沒有標準答案,有可能是天時地利人和外加許多相對正確的企業策略所達成的,但如果真要我挑的話,我會說是因為Fitbit成功地在不同時間點應用了現代和傳統的市場行銷工具,從而創造了(最少在美國市場)穩固的品牌感受價值。

這裏我不打算鉅細靡遺地回顧分析Fitbit六七年來的市場行銷經驗,一方面那樣會犯了倖存者偏差(Survivorship Bias),另一方面現在和未來的市場行銷版圖會一直變化,討論過多「歷史」細節的意義並不大。

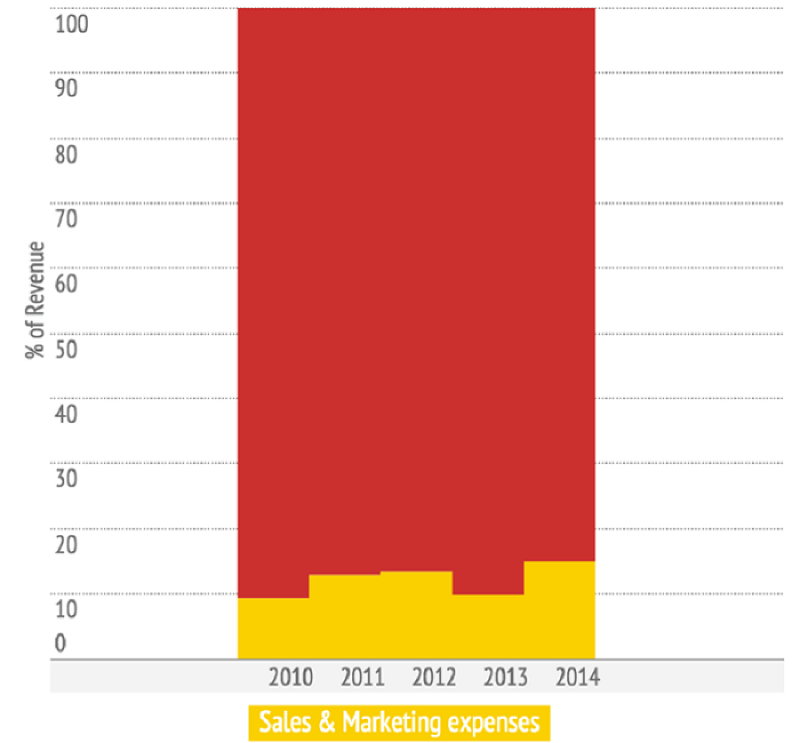

但精神還是可以做為參考的,在探討Fitbit市場行銷的精神前,我們要先釐清一件事:Fitbit並不是靠高額行銷預算砸出今天的輝煌戰果來的。下面是Fibit近年來銷售和市場行銷(Sales & Marketing)支出占營收百分比的變化:

讀者可以看到這個百分比穩定地落在10%到15%之間,以消費電子產品品牌來說是很健康的比例,表示這些支出很健康地在當年轉換成了營收數字。更有趣的是,Fitbit在2010年的銷售和市場行銷支出佔不到營收的一成。

事實上早年Fitbit在市場行銷上仰賴的正是現在大家都熟悉的工具:社群、口耳相傳、病毒式行銷等。在這些軟性、相對低廉或甚至免費的行銷工具下,Fitbit得以在2009年聖誕節第一款產品上市前,就已經取得兩萬五千筆訂單。隨著產品上市後,Fitbit花更多的精神在經營使用者經驗,特別是在手機APP上使用者與朋友互動、競爭的體驗微調上。共同創辦人和CEO James Park在去年初接受富比世雜誌訪問時曾表示關鍵在於良好運作的軟體:「我們有三分之二的工程師是軟體工程師,不是硬體工程師。不單純注重於硬體使得我們能迅速取得市佔率。Garmin和其他對手都從硬體出發,結果在軟體上有所欠缺。」

當後端軟體的使用者經驗達到完善,使用者黏著度也就開始上升,Fitbit的App衝上了蘋果商店體能訓練類的第一名,進而產生了網路效應——當一個新的消費者希望能購買運動手環來監測自己每天的走路步數、以達到減肥健身的效果時,他看到自己的親朋好友們已經五五六六地在Fitbit平台上互相競爭誰走日走兩萬步時,他在評估品牌的角度就不再是價格效能比或甚至是外觀,而是能否加入那「競走」的私人團體,和其他親朋好友互動。

有機地抵到達臨界質量並產生正向的營運現金流後,Fitbit才開始大量進入傳統市場行銷渠道,包含去年二月和精品皮飾品牌Tory Burch合作推出Fitbit Flex。2014年銷售和市場行銷支出也因而從前一年的兩千六百萬美元,大幅上升到一億一千多萬美元,但也有效的將產品推入更廣泛的市場,從而達成了七億五千萬美金的營收。

當然任何把一個成功歸功於某種原因都會有很大的哲學風險,但我想在市場冷靜地逐步抬高一間不是很有故事性的硬體公司的市值時,任何還在奮鬥中的硬體新創都應該仔細研究Fitbit的策略,反觀自己的公司資源和市場競爭狀況,然後蹲廁所時順便想清楚:自己到底想當被Google高價收購以及媒體爭相報導的明星創辦人?還是想悄悄地用現代行銷策略攻城掠地、創造更高的消費者感受價值以及市值?

*作者台灣大學電機畢業,在台灣、矽谷和巴黎從事IC設計超過十年,包含創業四年。在巴黎工作期間於HEC Paris取得MBA 學位,轉進風險投資領域,現為Hardware Club合夥人。(更多請看作者的英文部落格)