馬格蘭攝影通訊社的攝影師與中國有著源遠流長的文化交流,他們中國文化非常著迷。 聯合創始人羅伯特.卡帕(Robert Capa)和亨利.卡蒂埃 - 布列松(Henri Cartier-Bresson)在20世紀30到40年代於全中國各地開始拍攝,展開了紀錄中國近期歷史的變化和動蕩的序幕,而這只是一小部分。

亨利·卡蒂爾-布雷松,攝於1949年

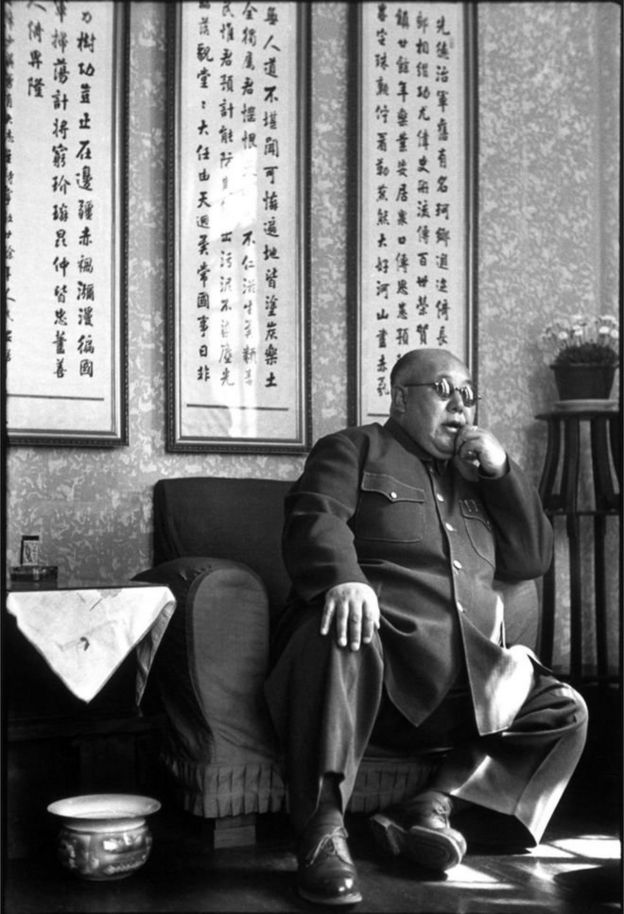

亨利.卡蒂爾-布雷松鏡頭下的一位末代將領馬鴻逵。當時馬鴻逵正統領中國西北,但他的軍隊其後叛變。

馬鴻逵後方的書法意思是:「好將領應名留青史。他應被世世代代所歌頌。關心士兵和人民是他的責任。」

圖片版權HENRI CARTIER-BRESSON / MAGNUM PHOTOS

圖片版權HENRI CARTIER-BRESSON / MAGNUM PHOTOS布魯諾.巴貝,攝於1973年

攝影師布魯諾·巴貝於1973年,一個重要時刻到訪北京。

文化大革命後,中國實施改革開放。布魯諾.巴貝於到訪北京時,時任法國總統龐畢度亦不約而同在中國。照片中的女孩於天安門廣場前為龐畢度的到訪採排。背景的人像是前中國共產黨主席毛澤東,旁邊是標語:「中華人民共和國萬歲。世界人民大團結萬歲。」

圖片版權BRUNO BARBEY / MAGNUM PHOTOS

圖片版權BRUNO BARBEY / MAGNUM PHOTOS依芙.雅諾,攝於1979年

依芙·雅諾從內蒙走到西藏,由北京到上海,希望拍下人與浩瀚的地勢。

縱使這張地形照片所展示的是郊區生活,但亦也為即將來臨的改變帶來線索。

圖中的女生正於內蒙接受軍隊訓練。

圖片版權EVE ARNOLD / MAGNUM PHOTOS

圖片版權EVE ARNOLD / MAGNUM PHOTOS帕特里克.扎克曼,攝於1982年

帕特里克.扎克曼於1982年到訪,當時中國正處於改革開放時期。1976年毛澤東逝世後中國放寬對資本的控制,開始恢復個人和社會自由。 扎克曼的照片顯示,北京人群正在圍觀「長鼻子」,意指所有西方人,包括攝影師。

圖片版權PATRICK ZACHMANN / MAGNUM PHOTOS

圖片版權PATRICK ZACHMANN / MAGNUM PHOTOS斯圖爾特.富蘭克林,攝於1989年

隨著經濟和社會出現改變,公眾示威也開始湧現。 然而,在1989年,騷亂帶來了悲劇。中國政府動員軍隊,對佔領天安門廣場的學生採取行動,期間有示威者喪命。 斯圖爾特.富蘭克林在天安門廣場拍下的這一張照片,成為了六四事件最有象徵性的照片。 (相關報導: 以前的台灣人只吃米,麵食只是點心!檔案管理局老照片特展,揭早年台灣飲食秘辛 | 更多文章 )

圖片版權STUART FRANKLIN / MAGNUM PHOTOS

圖片版權STUART FRANKLIN / MAGNUM PHOTOS伊恩·巴利,攝於1992年

1992年,伊恩.巴利到訪當時在城市及工業火速發展的廣東省深圳市。商業投資吸引大量人流入。照片中兩人的對比,反映出時代的變遷。

圖片版權IAN BERRY / MAGNUM PHOTOS

圖片版權IAN BERRY / MAGNUM PHOTOS 圖片版權CHRIS STEELE-PERKINS / MAGNUM PHOTOS

圖片版權CHRIS STEELE-PERKINS / MAGNUM PHOTOS