黃信介1928年8月20日誕生,1999年11月30日病逝,享年71歲又3個月。父黃火炎老先生,母連好女士,胼手胝足,白手成家。1954年與張月卿女士結婚,育有二男三女。

台北市大龍峒,古稱四十四崁,昔時立有兩塊石碑,一為「十步一秀」,一為「百步一舉」,意謂這是秀才舉人輩出之地,黃信介從小便在這樣的環境長大。自現今大龍國小前身大龍峒公學校畢業後,黃信介十三歲便獨自一人到日本上野中學半工半讀,渡過少年冒險的求知生涯。

黃信介曾自述,他出生在一個父親「買了三十幾甲的田,也算很有錢」的家庭,從小影響他最大的為母親,母親會教他念書,並講故事給他聽。母親的哥哥連溫卿,係日治時代台灣文化協會及新文協重要領導者之一,在台灣近代民族運動奮鬥過程上,曾多次被捕入獄,難怪黃信介後來因美麗島事件被捕入獄,母親會平淡的說:「這是很平常的事,你阿舅(連溫卿)也被日本政府關過」。

1979年的美麗島事件為黨外人士,包括施明德、林義雄、黃信介、許信良、呂秀蓮、陳菊、張俊宏、姚嘉文爭取民主和自由,卻涉嫌叛亂罪遭起訴,最後由李登輝總統就職後特赦。(取自維基百科)

黨外人生

從大歷史背景來看,黃信介是百年台灣三代台灣人之中,介於台灣悲愴年代與爭取民主年代之間的代表性人物。他屬於台灣悲愴年代後期的人,卻是爭取民主年代早期的人,這種時代背景,註定黃信介從青年步入中年,就背負著悲愴年代投影而走上黨外人生之路。

在1960年代以前,包括自由中國籌組政黨過程上,像郭國基、李萬居、吳三連、郭雨新、李源棧、許世賢等省議會的五龍一鳳,在口頭上或開會時,常自稱是無黨無派或無黨陣營;但進入1970年代,黨外人士一詞已代替無黨無派的說法,逐漸成為反對國民黨人士的通關用語。黨外在萌芽之初與發展過程上,並不專屬於哪一個人、哪一個團體,黨外的廣泛意義代表國民黨以外的異議人士,代表反對國民黨的聲音與力量。長期以來,作為戒嚴體制下的被統治者,黨外一直處於卑微地位,屬於杜斯妥也夫斯基(Fyodor Dostoevsky)所說「被侮辱與被損害」的一群。

1949年,黃信介在台灣報考北京大學政治系錄取,後因中國政局變化,轉而就讀現今國立台北大學前身的台灣行政專校。畢業後的二十年間,黃信介熱心政治,先後為無黨無派與黨外人士助選,並於33歲當選台北市議員,41歲當選為全國最年輕的立法委員。

以「大砲」敢言著稱的郭國基,面對悲愴年代、政治禁忌的台灣,曾喟嘆地說:「台灣人五臟欠一臟:膽臟」,黃信介與郭國基相交甚深,黃信介說:「他(郭國基)對政治很內行,也很有政治思想,可以說是我的老師」。1969年兩人同時在不同選區當選增額立法委員時,「郭國基高興地把我抱住說:『啊,我沒有看錯人,除了你之外沒有第二個人,只有你才有辦法接我的棒子‧』」

黨外共主

歷經二二八與白色恐怖,在戒嚴體制的動態政治下,國民黨為了「堅守民主陣容」,以「葉公好龍」的心態,在台灣統治初期,雖然先開放地方選舉,繼又開放中央民意代表選舉,但由於國民黨排他性享有全國性組織,且得以在平時合法的活動,國民黨也壟斷報紙、電台、電視,並掌握行政體系及其所屬各行各業;不僅如此,國民黨又採用金錢交易、威脅恐嚇、造謠中傷、行政干擾、買票作票等手段壓制無黨無派或黨外人士參選,以致在選舉時,在國民黨與黨外之間,即使在「民主假期」下的競爭,其情況也有如海明威形容托爾斯泰與他的小說之比一樣,是「重量級與輕量級」,甚至是重量級與羽量級。黨外在如此艱辛的選舉條件下,儘管在演講場合,從北部到中部,從中部到南部,總是人山人海,而成為台灣選舉的一大風景,但在黨外人士慷慨激昂的批判聲中,如加以細細咀嚼,便會感受到其內心深處存著台灣「歌仔戲」的感情沉澱元素,或者更深層的,有如柴可夫斯基「悲愴交響曲」那樣的「悲愴」。

1977年,台灣同時舉行五項地方公職選舉,黃信介與康寧祥組織黨外後援會,全台助選,加上中壢事件的爆發與影響,黨外第一次在省議員與縣市長選舉同時獲得兩成當選席次的成績,這是黨外空前的豐收,也為黨外提供一個歷史性發展的新契機。

當年的中壢事件改寫了台灣政治史。圖為群眾包圍中壢分局的歷史畫面。(資料照,張富忠攝)

在以現任省議員與縣市長為支撐的基礎下,1978年底中央民意代表的選舉,黃信介更出面籌組台灣黨外人士助選團,成立黨外競選總部,提出黨外人士共同政見,並負擔一切費用。這是黨外民主運動史上的一項創舉。

曾與黃信介在黨外艱困的階段,一起到全台各地為黨外人士助講的康寧祥,回顧道:「在推動台灣民主運動的歷史浪潮前,有幸和黃信介為民主運動播種,連結新舊時代政治活動家,組合散落全島的政治反對勢力,這段艱困的合作過程,將會永遠記載在台灣政治史裡,我更珍視這段共創民主歷史的機緣。」

因美麗島案,與黃信介被關在同一囚室,黃信介任民進黨主席時擔任其秘書長的張俊宏也說:「黃先生最早從一個不必改選的國會席位走出來從事街頭群眾運動的政治家。在一個高壓籠罩的時代,數十年來每一度的選舉季節,幾乎都是由他出來主持全面性的整合,激發了全面性的民主運動,六十七年(1978)的全國助選運動更達到了巔峰……選運、群運如此,在文運上,和康(寧祥)先生所主辦的台灣政論,隨後整合全國精英的美麗島政團及美麗島雜誌,當二二八事件、雷震自由中國事件後延續下來台灣的黑暗時代中……無論如何他是一位劃時代的人物。……一個可以享盡(榮華)終身不必改選的立委,無視於既得利益與安危,投身於如此壯闊的事業,其犧牲奉獻的決心與膽識皆非常人所及,這也是他令人敬愛的地方。」

在美麗島案大審中,唯一被判無期徒刑的施明德,對黃信介感念更深,他說:「他是一個深具無為而治智慧的人,所以美麗島時期才能有這麼多的政治菁英發揮長才,在民主的荒原上,逐步踩出後人可以依循的路徑」;「他讓黨外運動從地方山頭、從個人走向全國性的組織。而信介仙則漸趨成為全國性黨外運動的領袖」;「信介仙在日後一波又一波驚險的黨內外對峙中,廣納菁英,日漸確立黨外共主的地位」。

作為「黨外共主」,黃信介這一歷史定位,並非從天而降,也非僥倖得來,而是在實踐與奮鬥中經由付出與代價,並以特殊的領導風格建立起來的。

首先,黃信介是當時政壇上唯一一位以終身職立法委員,無畏風險,挺身而出,領導黨外民主運動的第一人。這個「時代身分」,使當時的黨外人士,包括美麗島世代,都尊稱他為「前輩」。

第三,黃信介的領導風格,在與施明德擔任中央助選團執行秘書的互動中充分表現出來。此時的施明德是一名囚滿15年剛出獄的政治犯,與社會脫離已久,當時的社會氛圍一般人也不敢輕易接受他,直到遇到黃信介,才開啟他的美麗島人生。施明德說,他跟黃信介陳述的理由,沒有一項遭到拒絕,他只是告訴我:「你想怎麼做就去做,碰到困難就找我。」黃信介並拿出一本存款簿和一個印章,交給施明德說:「這給你,錢不夠再告訴我,你就照這樣去做,有困難、有危險,再跟我講。」在黨外助選團中,施明德說,我們沒有「團長」,只有「總聯絡人」;沒有「秘書長」,只有「執行秘書」,「這件事是他(黃信介)決定的……他的風範著實影響了我」。

美麗島事件大家長

「美麗島」一詞,在台灣民主運動史上,從廣義的觀點言,至少包含幾個層面:

1978年12月16日,當中央民意代表選舉活動正如火如荼進行時,美國總統卡特宣布與中華人民共和國建交,與中華民國斷交,當日蔣經國總統發布緊急處分令,將選舉延期舉行,即日起停止競選活動。12月25日,在黃信介主持下,黨外競選總部召開黨外人士國是會議,重申「堅決維護民主憲政,反對暴力,熱愛和平」的基本立場,並呼籲盡速恢復選舉;黃信介並當場指定許信良、張俊宏、施明德、姚嘉文、林義雄五人,對黨外未來的發展方向進行研究,這也是「五人小組」一詞最早的由來。

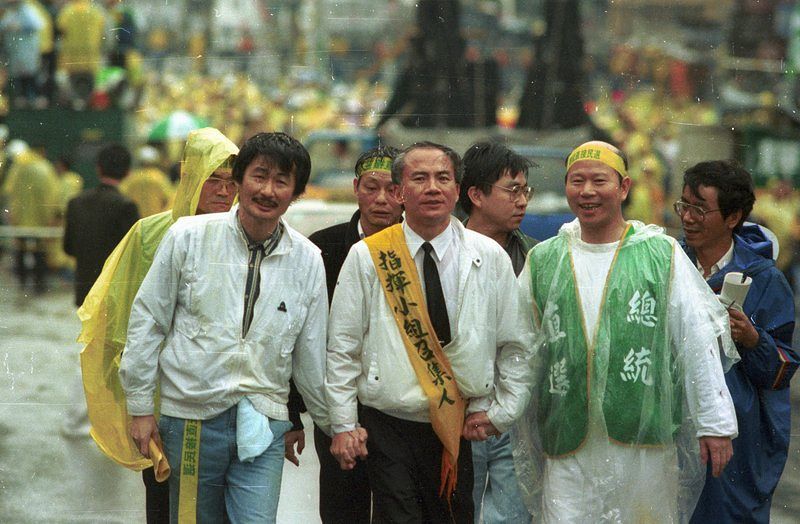

1992年4月19日,施明德(左)與黃信介、許信良(右)、林義雄(中)率領數萬群眾遊行要求總統直選。(資料照,取自BrockF5/維基百科)

1979年1月,爆發余登發事件,余登發父子被捕,黨外人士共同發表〈為余氏父子被捕告全國同胞書〉,齊集在高雄縣橋頭鄉,發動示威遊行,這是戒嚴統治下第一次政治性的示威遊行,也造成參與遊行的許信良縣長被停職兩年。歷經余登發案與許信良案,國民黨與黨外關係呈現緊繃的狀態,黨外在回應、抵抗國民黨政治壓迫的同時,也在進行常設組織化的努力。

1979年8月創刊的美麗島雜誌,代表黨外邁向組織化的具體實踐。黃信介擔任雜誌發行人,許信良為社長,呂秀蓮、黃天福為副社長,施明德為總經理,張俊宏為總編輯,姚嘉文、林義雄為發行管理人。雜誌以社務委員的形式組成,網羅全台各地黨外人士出任,並在全台各地分別設立分社及服務處,美麗島雜誌儼然成為美麗島政團。而無名有實的「五人小組」,自余登發案發生後,美麗島雜誌出刊前,幾經密集聚會與討論,逐步形成黨外的決策核心。作為「五人小組」決策成員之一又兼執行者的施明德說:「『五人小組』的名稱是一個通俗的說法,因為沒有法定的說法,這就成了唯一的說法;『五人小組』成立以後,黨外才有一個決策核心的存在。」許信良更論述道:「『五人小組』積極把黨外的領導核心建構起來,朝著建立反對運動組織而努力,這確實是運動發展的一個突破。」;「『五人小組』一開始就成為領導核心,因為每個成員都有領導的權力,這五個人在一起的時候,黨外運動中是沒有人可以挑戰的,也發揮了領導黨外運動的功能。一直到美麗島雜誌創刊、推廣組織,還是如此。」張俊宏夫人、後來擔任過立法委員的許榮淑也回顧道:「我記得『五人小組』來我家聚會過好幾次,平常林義雄較少來,許信良、張俊宏、施明德、姚嘉文四個比較常聚會,他們談好後會去向黃信介報告。黃信介有個好處,他們向他說要做什麼,他都答應,他的為人真的是大智若愚,所以能當老大。」

首先,「美麗島」不僅是一份刊物,更代表一個政團。政團的大家長為黃信介,決策核心為「五人小組」,而社務委員及各地分社及服務處則代表地方組織單位,所以實質上,這已走向政黨化,是一個「沒有黨名的黨」。

其次,美麗島在中泰賓館的創刊酒會,遭到鬧場,演變成一場轟動的事件,影響所及,第一期的美麗島也洛陽紙貴,銷售量累計達七萬本,創下當時雜誌銷售量的最高紀錄;第四期也是最後一期,更高達十四萬本,這是迄今任何政治月刊尚無法打破的空前紀錄。

1960年的自由中國案,審判雷震、傅正等四人,共判刑三十一年;1979年的美麗島大審,被告有五十一人,包括軍法、司法與匿藏案,共判刑兩百零八年八個月加一個無期徒刑。這是1960年代以來迄今,被告人數最多、判刑又最長的一個政治判案。黃信介列「暴力叛亂犯」之首,判刑十四年。

自由中國案四位被告的審判程序在一天之內完成,用的時間總共不到六小時。美麗島軍法審判的八位被告則歷經九天,且容許被告做「最後陳述」,被告的答辯及「最後陳述」,第二天都由媒體完整刊出。這麼重大的政治案件,以這麼公開的方式呈現,台灣民眾幾乎接受了一場史無前例的政治洗禮,八位被告在法庭上所表現的正氣凜然,以及在知悉林義雄母女近乎滅門的事件後,所展現準備走上刑場那種從容就義的決然與氣概,感染了法庭,也感染了台灣人民,甚至將審判翻轉為不義政權對義人的審判,對民主理念的審判,對台灣人民的審判。這種情感動員與覺醒過來的政治關懷的外溢效應,正是1980年當中止兩年的中央民意代表選舉恢復時,黨外在極其寒冷的政治冬天,仍能穩定腳步,取得兩成左右當選成績的根本原因。

美麗島大審的另一外溢效應,便是對美麗島家屬投入選舉所給予的關懷與支持,最突出的例子,便是張俊宏太太許榮淑、姚嘉文妻子周清玉、以及林義雄妻子方素敏,她們本來都是相夫教子的賢妻良母,但當先生入獄後,她們先後由幕後走上幕前,並分別在各自的選區,以最高票當選立委與國代。

美麗島大審的又一外溢效應,便是對美麗島辯護律師的呵護與支持。不少辯護律師如陳水扁、江鵬堅、尤清、張俊雄、謝長廷、蘇貞昌等,原本對政治並不熱心,但隨著軍法大審的進行,激發了他們對政治的關懷與熱情,而他們在法庭上的表現,也得到台灣人民的欣賞與肯定,並因而成為他們日後在政治舞台上扮演重要角色的重大資產。

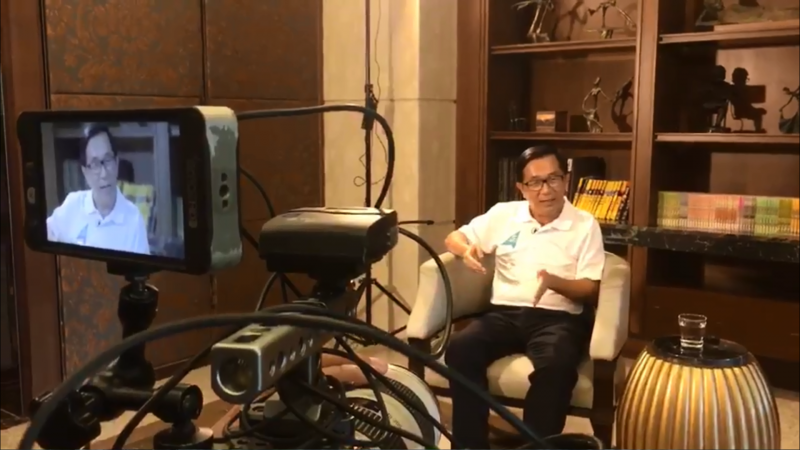

今年8月20日是已故前民進黨主席黃信介90歲冥誕,前總統陳水扁18日在「新勇哥物語」談及黃兩度改變他的人生,讓扁先是「棄商從法」再「棄法從政」。(資料照,翻攝自「陳水扁新勇哥物語」臉書影片)

民進黨今年就32歲了,共產生十一位黨主席,其中五位為美麗島政團,包括黃信介及「五人小組」的姚嘉文、許信良、施明德、林義雄;四位為美麗島辯護律師,包括江鵬堅、陳水扁、謝長廷、蘇貞昌;美麗島政團與民進黨實有著深厚的淵源:美麗島政團是民進黨的前身,民進黨是美麗島政團的延續,兩者關係是血肉相連。

民進黨主席

1987年5月30日,黃信介與張俊宏在關了八年之後,獲假釋出獄。當他們從典獄長口中得知此一訊息後,第一個反應是:「還有誰被假釋?施明德有沒有?」張俊宏說:「如果要放我們,施明德也要放」,不然「我們不能走」,黃信介甚至氣著說:「要抓人就抓人,要放人就放人,你們把我們當成什麼……天底下哪有這等便宜的事!」

(相關報導:

談「政治導師」黃信介 陳水扁透露:黃生前跟扁說的最後一句話是「你會登基」

|

更多文章

)

兩人出獄後不久,當時的立法院民進黨團,在立委黃煌雄的促成與安排下,為黃信介、張俊宏舉辦名為「鑼聲若響」的「重返美麗島」全台巡迴演講。黃、張兩人的重返美麗島之旅,造成轟動,特別是黃信介的演講更能激動人心,帶到高潮。「鑼聲若響」所造成的氣勢,以及最後一場以推動國會全面改選作為繼續奮鬥的目標,均為黃信介於1988年擔任民進黨主席鋪下堅實的基礎。

如果說作為「黨外共主」,是「馬上打天下」的階段;作為民進黨主席,便是「馬上治天下」的階段。從「黨外共主」到民進黨主席是台灣民主運動從抗爭走向執政的新旅程,也是黃信介角色的重大轉換。

從黨外發展的歷史來看,黃信介實在比任何一位民進黨主席有更深厚的感情、體認與貢獻。在任內,他致力解決黨的財務危機,努力建立黨的典章制度,採取黨內初選制,融合議會路線與街頭路線。在國會全面改選和總統直選的吶喊中,他走到第一線帶頭靜坐;同時卻又排除萬難,力主參加國是會議,並以民進黨所提出的「民主大憲章」為基本架構,廣邀海內外在野人士,組成在野改革聯盟,終使國是會議接受「總統由公民選舉產生」的共識。國是會議之後,黃信介更以民進黨名義,邀請各界人士,召開台灣民主運動史上包容性最廣、統合性最大、位階性最高的人民制憲會議,並在互相尊重、學習、包涵、容忍的民主精神下,為台灣人民及台灣歷史提供一部最具代表性、整合性、前瞻性又能反應時代脈搏的台灣憲法草案。在民進黨「開門制憲」、堅持總統由人民直接選舉的要求與壓力下,國民黨終於放棄「委任直選」,而接受「全民直選」,這是半世紀以來中央憲政制度影響最深遠的一項改變。這項「政治創新」,從1996年第一次總統直選實施以來已歷經20餘年,經過六次總統大選,產生四位民選總統,經歷三次政權和平轉移,在第三波全球新興國家民主化改革的浪潮中,台灣已成為一個典範。

從民主大憲章研究小組召集人,到人民制憲會議籌備委員會兼大會秘書長,參加也體驗了制憲運動發展過程與整合努力的黃煌雄,有感而發地說:「我應當說,如果當時民進黨主席不是黃信介,如果擔任主席者沒有張俊宏所形容黃信介的『包容』與『大度』,民主大憲章與台灣憲草能否那麼順利,是否又會有那樣的結果,確實都是一個未知數。」

為展示具有執政能力,黃信介在民進黨主席任內,除提出民主大憲章、召開人民制憲會議外,更舉辦對民進黨而言,具有「劃時代意義」的全國民間經濟會議。由民進黨中央黨部和立法院黨團共同舉辦,於1991年新春開春之際,邀請五十多位國內財經學界的中生代菁英與會,三天議程共27場,參加總人數約三千人左右,會後更出版全國民間經濟會議實錄《公平》、《開放》、《現代化》、《台灣新紀元》四冊,全集約六十二萬字,這是民進黨空前的大手筆,也可說是民進黨拓展新領域的重大里程碑。黃信介說:「這是本黨第一次舉行這樣的會議,是本黨關心經濟問題的重大突破,也是有意角逐執政的重大宣示。……我希望本次會議的舉行,能為今後政黨競爭的良性互動建立一個模式,能為台灣的民主政治展開一個新里程。」饒有意思的是,在其後第一次政權輪替(2000年)與第二次政權輪替(2008年)的過程上,此次與會的50多位中生代學者,不少人都先後成為總統府座上賓、或行政院部會首長、或立法院立法委員,其中,蔡英文為現任總統,林全擔任過行政院長。

(相關報導:

談「政治導師」黃信介 陳水扁透露:黃生前跟扁說的最後一句話是「你會登基」

|

更多文章

)

從1979年美麗島事件到1999年黃信介病逝,二十年之間,從黨外時代所提出的各項訴求,包括解除戒嚴、開放黨禁、報禁、國會全面改選、省、市長民選、確保言論結社自由、解除黑名單、解除政治禁忌等,皆已一一實現。黃信介於美麗島事件二十週年前夕離開,就好像英國首相邱吉爾於悼念美國羅斯福總統逝世時所形容的:「他聽到了勝利的聲音,也看到了勝利的翅膀。」

由於黃信介的謙讓,代表民進黨參與1996年首次總統民選的彭明敏說:「黃信介先生雖然無緣見到畢生的努力實現,台灣的民主化成果,他卻是主要功臣。」「回顧信介仙一生的政治貢獻,推動國會全面改選與總統全面直選,是他留給台灣人民最寶貴的禮物。」

擔任第二屆民進黨主席的姚嘉文說:「他(黃信介)的前輩身分,以及美麗島時代的貢獻,黨員肯定他的龍頭地位,他的崇高聲望幫助他度過許多難關。……通過台灣憲草是黃信介先生對台灣民主運動最大的貢獻,不差美麗島時期的運作。」

黃信介逝世時擔任民進黨主席的林義雄寫道:「1969到1999,橫越30年的時光……我所認識的信介仙,從容篤定地從那激越的年代走過來,……他獨特的生命情懷,更標示著一種珍貴的時代精神。濃厚的草根性,豪爽而不拘小節,形成信介兄一股鮮明的風格,……大而化之的個性正是他對人包容慈悲的表現。……民進黨走過風風雨雨14年,經常在黨內遭逢難以調解的糾紛時,最後都會請信介仙出面協調,原因只是信介仙對大是大非的公正態度,一直讓同志們信服、尊重。」「晚年的信介仙依然是民進黨的精神支柱。」

曾經自問「如果沒有黃信介,我當年還會在黨外陣容嗎」的呂秀蓮,以副總統身分感懷地說:「我們幾乎可以斷定,沒有黃信介,就不會有美麗島,沒有美麗島,台灣的民主化必仍遙遙無期。」「信介仙在黨外民主運動中獨樹一幟,受到永恆的尊重……他心胸寬廣,不計小節而能執掌大局;他知人善任,愛才惜才而能成就大業。納百川以成海,攬群賢以拓江山,因此贏得『民主之父』的美名。」

說過「信介仙是啟發我政治思想誕生的父親,也是我最感念的人」的陳水扁,在2000年總統大選期間,聽到黃信介過世的消息,立即結束競選行程,趕至黃家,一進大廳,陳水扁立刻跪下,行三跪九叩大禮,表達他對黃信介亦父亦師的情誼與敬意。2000年3月18日,陳水扁贏得總統大選,次日,即相偕呂秀蓮前往拜墓,將選戰勝利的好消息告知黃信介。陳水扁在八年總統任職期間,每當清明掃墓時節,有好幾年都親到黃信介墳前致哀。在第一本由民進黨中央黨部出版的《黃信介紀念文集》,後來也兼任黨主席的陳水扁以總統身分寫下:「信介仙,民進黨永遠的黨主席……台灣價值最生動的體現者。」

(相關報導:

談「政治導師」黃信介 陳水扁透露:黃生前跟扁說的最後一句話是「你會登基」

|

更多文章

)

台灣黃信介

黃信介一生三度進出立法院。1969年,黃信介第一度進立法院,十年之後,1979年因美麗島事件被捕、被判刑、被取消立委資格;1991年,又十二年之後,黃信介因李登輝總統特赦,立委復職,第二度進立法院,旋即以「請與我一同告別舊時代」為題,在立法院發表四十分鐘演講後,辭去立委職務;1992年底,黃信介以「元帥東征」之姿,到民進黨最高難度的花蓮選區參選立委,不但為民進黨開疆闢土,第三度進立法院,還有史以來第一次抓到國民黨選舉作票的證據。黃信介這種特殊風格,林義雄說「甘願拋棄終身立委,反而到偏遠地區去競選一席當選希望渺茫的草地立委,這種氣魄非凡的『壯舉』,實在令人欽佩、動容。」而黃信介三進三出立法院的人生經歷,不但是台灣民主運動史上的「異數」與「奇蹟」,也是台灣現代政治發展史上的「異數」與「奇蹟」。

2000年1月3日,在黃信介追思紀念會上,台灣第一位直接民選產生的總統李登輝,首度拋出秘辛說,30多歲的他,曾在高玉樹競選台北市長演講台下聽過黃信介的助講,「直覺這位先生很厲害」;大黃信介六歲的李登輝有趣地說:「他(黃信介)有智慧,但說話很粗,就像我一樣不會加以修飾!」他們兩人都有台灣悲愴年代的投影,但黃信介比李登輝有更深黨外運動的印記,李登輝說:「他有肚量,他的心胸非常寬闊,這種偉大的人,我稱他為台灣精神真正的代表者。」「雖然他離開了我們大家,但是他為人做事的風範,永遠(活)在所有台灣民眾的心目中。台灣歷史的長流中,可以說建立了一個偉大的紀念碑。」

大體上,黃信介是一位宅心仁厚的「歐吉桑」,讓任何人覺得他是他們的鄰居,濃厚草莽性格,不時流露出率直樸真的性格,口無遮攔卻出口即為頭版頭條。他擅長發掘人才,肯出錢出力培養後進並提拔菁英,他是最能領導菁英的領導人。他的無為而治、無所不包成就他的大度,他的疑人不用、用人不疑成就他的大智;大智若愚是大家對他的共同印象。這就造就黃信介從黨外人士群雄並起脫穎而成黨外共主,美麗島大家長,再進而為民進黨主席,今天更從民進黨的黃信介變成台灣的黃信介。