法務部長邱太三在回應民眾日益高漲的要求執行死刑時,表示「死刑的執行不能在憤怒下做倉促的決定,對於社會治安好壞,應該要看整體面,而不是用個案觀察。」

邱太三引用了警政署最新統計,近2年內重大生命侵害兇殺案件數字是降低的,而且犯罪的樣態及性質不同。例如鄭捷、小燈泡案,都是無差別的隨機殺人,最近的殺人分屍案,都是兇手對特定人行兇,例如情侶、夫妻或求愛不成,如果不去檢視相關原因,去執行(槍決)一個不按程序,跟發生案件沒有相關的人,道理上很奇怪。

盲點一:無差別隨機殺人是個案。

盲點二:故意殺人案件數量下降,代表治安並沒有變差。

盲點三:死刑執行不能在憤怒下做倉促的決定。

首先,小燈炮在街上準備去迎接外公和弟妹時,突然被凶嫌割喉斷首而亡,請問邱太三部長,身為父母的人能不驚訝?難過?痛苦與悲傷?小燈泡的母親在親眼看到女兒遭此橫禍,忍著痛,願意原諒凶嫌,就是希望不要再有下一回和她女兒類似的悲劇再發生,然而,為何忍了一年多後,小燈泡的父親還是贊成要判處凶嫌死刑。請問邱部長這兩年多來,蔡政府真的讓社會走上小燈泡母親所期待的那種經由原諒而化解戾氣與暴力?那麼為何短短不到半個月,還會連續爆發三起殺人分屍案?這不是社會的不安與不確定性造成的惶恐?那麼請問邱部長,蔡政府的解決良方又在哪裡呢?

其次,行政院發言人說,「這些社會治安驚悚案件都是零星個案」,還特別強調要非常謹慎考量執行死刑與否。試問一下,這些零星個案已經讓社會大眾心生不安,行政院如何來安頓民心?而不是光只會用「零星個案」來搪塞缷責啊!

再者,內政部長與綠委搬出治安數據來證明台灣最近兩年來的殺人犯罪率是在往下降,所以他們推論,台灣的治安並沒有惡化,然而學者就曾提醒我們,醫療水平能影響某些暴力攻擊的結果,從而改變謀殺率的統計結果,所以殺人率不一定必然表明社會暴力的總體水平。而這些連續出現殺人分屍案,凶嫌一個比一個「冷酷無情」,對於自己所涉及的犯行毫無悔過之意,反而流露出自得之色。試問一下內政部與綠委們,一個治安數據的逐步下降就能含概一切殺人犯行與他/她們的冷酷自得?執政黨可曾體會到受害者家屬天天以淚洗面,日日難過自己的愛女遭此橫禍而從此天人永隔,他們內心都不捨與不甘,為何殺人者可以受到執政黨如此「保障」,他們遇難而身首異處的女兒卻受不到執政黨的一絲關懷呢?這是公平與正義嗎?

(相關報導:

陳述恩觀點:無理的民進黨

|

更多文章

)

法務部長邱太三認為執行死刑不能倉促決定,治安不能只看個案。(顏麟宇攝)

最後,邱部長再談死刑時,對媒體表示「死刑執行不能在憤怒之下做倉促決定,社會治安的好與壞,應該要從整體面考量,而不是用個案去觀察。」邱部長所強調的死刑執行不能倉促決定,意味著目前已判處死刑的43位受刑人的死刑執行是要審慎考量(有些死刑犯至今逾30年仍未執行),那麼,對於斟酌法理情而做出死判的法庭來說,判死等於沒有判,無限期地拖延不就等於無期徒刑,而「刑其無刑」的真義也因此而盪然無存,那麼何不趕緊完成廢死三讀,不用讓受害者/家屬/社會再苦苦等待死刑的執行?反正犯再大的罪行,殺死再多的受害者都不會判死刑,這樣的執法,對民眾來說又有什麼公義可言?對這個政府的執法態度與效率又有什麼好期待?(死刑並不是為了報復,那是「以牙還牙,以眼還眼」的對應,死刑針對的是犯案者的行為動機與目的,對其造成受害者與其家屬所造成的傷害、痛苦,還有對社風氣的影響而作出來相對應的懲處刑罰。)

至於,治安好壞不能用個案來觀察要用整體,受害者都死了,個案卻接而連三而爆發,這不正意味社會生病了!有病不做立即處理,還要視為沒病,是不是要等連續分屍案再發生或重大殺人案出現了,執政黨才會慢慢從整體觀察醒過來呢?只是到時候治安數據還是會告訴執政黨,沒事,只是零星個案,不足為懼!死刑都不會執行,其他小大罪行,在執政黨的尺度下又怎麼可能確實執行,最後刑罰不足以畏人,徒法又怎能自行?

總之,邱太三的如此論述應該就是代表小英總統的基本立場,果然,在7月4日民進黨中常會上,陳明文發言指出,在國家尚未廢除死刑之前,該執行的案件就該執行,不過當時蔡主席並未針對死刑議題發表談話。她談的內容多半與水果慘跌議題有關。小英的不回應,與總統府駁斥媒體「憑空杜撰」地報導邱部長曾入府商討是否應執行死刑來救選情。有著密切的呼應,廢死根本就是民進黨的底線與立場。

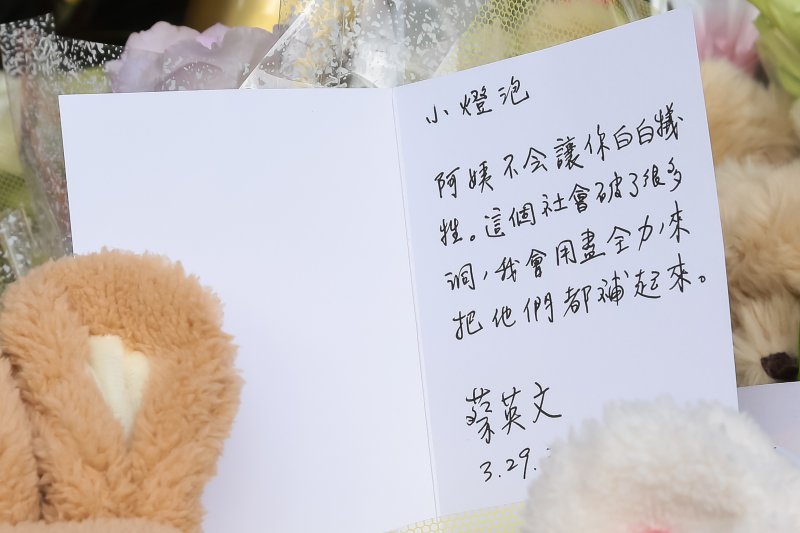

蔡英文至內湖女童案現場獻上兩隻白兔玩偶及卡片追悼女童。(顏麟宇攝)

若是這個推論是對的話,那就無需再去對邱太三的論述有任何質疑了,因為小英已經認定廢死,就像軍公教年金改革一定要在今年七一上路,2025一定要完成廢核家園一樣,這就是小英的意志,是不容有任何挑戰與改變的!至於兩年前小英安慰小燈泡在天之靈與她的父母,親筆寫下「阿姨不會讓你白白犧牲,這個社會破了很多洞,我會用盡全力來把他們都補起來。」至於這些洞要怎樣補?換用邱太三的話就是,「犯罪的樣態及性質不同」,應該一一檢視。奇怪的是邱部長又說,「社會治安的好與壞,應該要從整體面考量,而不是用個案去觀察。」在個案與全體之間來回論說,就是沒有辦法告訴國人那些社會的破洞應該如何修補起來。小英和邱太三不是在玩弄話術又是什麼呢?

事實上,每一個犯罪行為都代表著一個家庭與社會不安全,訴諸於暴力本身就是對於個人的身體或生命的迫害,犯案數量愈多意味著社會的不安定因素更多,對於社會治安的威脅與風險會更形升高。可惜的是邱部長只知道玩弄話術,他的說法,「如果不去檢視相關原因,去執行(槍決)一個不按程序,跟發生案件沒有相關的人,道理上很奇怪。」像鄭捷、王景玉等嫌犯在隨機殺人的過程中是在現場被捕,又有現場目擊證人做了見證,法官的判死/判生不就是憑著證據來說話嗎?既是如此,法務部長怎可把自己不去執行死刑的責任丟給法官,說執行槍決「若是不去檢視相關原因」就像「不按程序,去槍殺銀發生案件無關的人」,這個道理很奇怪。邱部長此論,完全否定司法審議的過程,也無視相關的司法救濟制度,根本來說,就是過往所有的死刑判決都是「錯誤的」,他當部長不能去執刑死刑,以免殺掉與此案無關的人。至於無辜的受害者,邱部長與小英都沒有提到任何一個關懷的字眼,只關心死刑犯的人權,卻完全忽視了受害者的人權,這是蔡政府給社會大眾的「印象」。

(相關報導:

陳述恩觀點:無理的民進黨

|

更多文章

)

防範誤殺、避免濫殺無辜這是對的,只是請教邱部長,就因為怕殺錯人而就不執行死刑,任死刑判決無期拖延,又不相信法官/檢察官/律師三造的論辯與最後判決,那麼法律的基本精神與功能又在哪裡呢?民眾所期待的公平正義又在哪裡?

監委陳師孟以「另案」約詢前總統陳水扁,並陪同拜會監察院長張博雅後受訪。(陳明仁攝)

看看阿扁「保外就醫」還可以隨意參加音樂會或扁友會…..隨心所欲趴趴走,中監所能做的就只有「要求說明」「口頭警告」既不痛又不癢地「提醒」,還要被扁家「反嗆」。同樣吳淑珍因案需要入監服刑,因考量她的身體狀況,並未發監執行,那麼她又是由哪個單位來「監護」?她現在人真的在家裡養病?還是……扁珍的處遇與現況,社會完全沒有人知情,這種情況又是誰「縱容」的?相對於在監的受刑人,想要申請「保外就醫」卻遭駁回者,這樣地兩種不同的執法,公平嗎?

更荒謬的是新監委陳師孟可以「為所欲為」地要為阿扁翻案,完全無視於扁珍在司法途徑中已經確定的罪刑,還有海角七億貪汙的事證,更無視於阿扁現在的身分是受刑人,在小英未下「特赦令」前,扁的身分還是受刑人,把受刑人當上賓,對於所有辦扁案的人視為「寇讎」,這又是誰縱容陳師孟可以如此「瞎搞」,任意踐踏司法尊嚴呢?

最麻煩的還是小英一口一聲地轉型正義,一口一聲地堅持改革,特別是司法改革這一塊,要符合民意地去改,結果卻是完全兩套並行,凡是合乎民進黨利益的有任何犯錯或罪刑,都可以「從輕從寬」,反之,對手黨或團體所有言行都是「從嚴處理」,這樣的改革不僅不公平更違反正義,同時更是離開民意愈來愈遠,只是小英還是執意要完成這樣的司改,從邱部長的論述就可以看出,小燈泡的案件,家屬可以爭取到的就是傷心、傷心還是傷心。裁判的庭長宣讀完判決理由後,還好聲提醒王景玉:「希望你有病識感,要吃藥才會健康,自己要努力,知道嗎?」那麼沒有病識感的受刑人呢?難道就可以因病殺人,最後又因病而不用判死,這是怎樣的司法邏輯?又是一個怎樣的司法改革呢?

(相關報導:

陳述恩觀點:無理的民進黨

|

更多文章

)