從1999到2013年,美國中年白人男性的死亡率是增加的,死因主要是自殺、藥物中毒和酒精導致的肝病。這群白人曾經如此相信美國夢,但這個夢已經徹底破碎了。

一、

1931年,一個叫做James Truslow Adams歷史學者發表了一本書將做「美國史詩」The Epic of America,在最後一章他創造了一個概念叫做「美國夢」,意思是在這種社會秩序中,每個人都可以依據他們的內在能力達致他們應有的地位,不論他們出生的環境或位置。

一直以來,美國夢的核心是機會平等,而非實質平等;比起歐洲,美國人比較不相信所得重分配的政策。他們相信只要你努力,就可以出人頭地。

「在1950 年代,我的家鄉俄亥俄州柯林頓港(Port Clinton)彷彿是美國夢的體現,不論出身背景為何,所有孩子都有合理機會發展。」「然而半個世紀之後,柯林頓港的生活有如美國人的惡夢,生命的軌跡將小鎮一分為二,社區裡弱勢家庭的小孩根本難以想像那些天之驕子的未來。」

這是哈佛大學政治學者羅勃普特南(Robert Putnam)在最近一本新書「階級世代:窮小孩與富小孩的機會不平等」(原書名 “Our Kids: The American Dream in Crisis”)的開場。

普特南出生於1941年,見證了戰後二十年後美國迅速繁榮又能維持相對平等的年代。而這本書講的不僅是柯林頓港的故事,也是整個美國的故事。

柯林頓港這個小鎮在1950年代是整個美國的縮影:經濟與教育迅速擴張、所得相對平等、社區與學校的階級隔離不大、階級不是通婚與社交的阻礙、市民參與與社會凝聚力也很高,中下階層小孩在社會經濟階梯上往上爬的機率源源不斷。在這裡,雖然確實有人有錢有人沒錢,但兩個家庭的小孩可以一起做朋友,且後者有機會往上爬──普特南的高中同學們大部分都比父母的學歷更好、社經地位更高。

然而,「社會流動率似乎在這幾年不斷滑落,讓美國夢破碎。」「柯林頓港半個世紀以來的故事,正如美國過去幾十年的歷史,不僅僅是一部工人階級崩潰的歷史,也見證一個嶄新上層階級的誕生。」

從1970年代開始,美國的社會不平等趨勢開始擴大,先是中產階級向下滑落到底層,然後是所得頂端的人不斷拉大與其他人的距離。不平等快速增長的原因,學者有不同解釋,包括全球化、去工業化(如柯林頓鎮上的大工廠到七零年代砍了一半員工,1993 年終於關門)、科技改變、政治與政策(如對工會的打壓、對富人減稅)等。有些是難以抗拒的結構趨勢,有些是政治鬥爭的結果。

(相關報導:

美國總統大選》川普選情告急?最新民調:希拉蕊大贏12%

|

更多文章

)

如今的柯林頓港,有錢人住的區域和其他人明顯不同,他們的生活境遇、下一代的成長機會,也和中下階層截然不同;從1999年到2013年,生活在貧窮線的小孩從10%上升到40%。對這裡和全美其他的藍領工人社區來說,工資是停滯或下降的,過度用藥的人數增加,犯罪率增加,離婚率增加,單親家庭不斷增加。尤其,越來越少人會在日常生活中接觸到社會經濟地位與自己不同的人;美國社會沿著階級界線而分隔的情況十分普遍。

如今的社會,階級越來越分明,且人們越來越難改變自己的命運:有錢人的兒女更可能致富,窮人的子女越來越難翻身。

二、

去年諾貝爾經濟學獎得主迪頓(Angus Deaton)和凱西(Anne Casey) 在2015年發表一篇論文顯示,從 1999到2013年,45歲到54歲的中年白人難性的死亡率是增加的,尤其是在教育程度低的人當中更為嚴重。他們的死因主要是自殺、藥物中毒和酒精導致的肝病。

這是一個奇異的狀況,因為在其他國家,或者是美國其他群體中,死亡率都是下降。

對保守派來說,這些現象的解釋是自由派政策的結果:一方面是道德敗壞,加上人們缺乏宗教信仰和穩定的家庭結構,另方面是社會福利使人懶惰和喪志,養成一種對政府的依賴。但問題是,如果這真是原因,為何更多社會福利或者更開放的歐洲,沒有出現這種現象。

另外一種解釋是因為美國越來越不平等,越來越多中產階級向下淪落到底層,而越來越多底層工人陷入生活困境。知名經濟學者Branko Milanovic最近出了一本新書「全球不平等」,他的研究證據表示,全球化讓開發中國家的勞工階級所得上升(尤其中國),讓全球最富有的頂端階層更富有,對工業化國家內部來說則是不平等越來越嚴重,中產階級嚴重消失。

但問題是,就平均所得來說,中年白人還是高於黑人或拉丁裔,失業率也沒有他們嚴重,但為何獨有白人出現死亡率增高的現象?

Deaton自己在接受訪問時說,其原因是因為「中年白人失去了他們對生活的敘事」,意思是,這群白人曾經如此相信美國夢──亦即美國這個社會的機會是開放給所有人的,只要你努力就可以出人頭地。但現實,他們的生活水平遠低於他們的預期,也低於他們父輩那一代。

因此,他們自我放棄,用藥物、酒精、自殺來面對生活困頓,或者在政治上,支持那些民粹主義的候選人。

三、

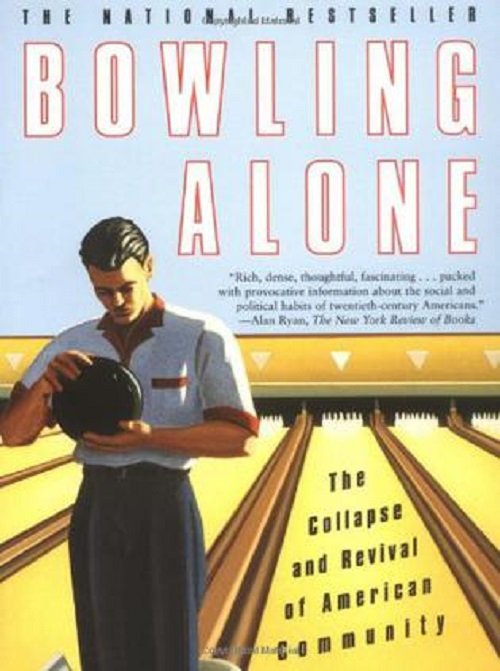

羅勃普特南的前一本書是「獨自打保齡球:美國社區的衰退和復興」(Bowling Alone)(2000),此書是脫胎於他在1995年的一篇文章,主要論證是美國公民社會和公民精神越來越衰落,越來越少人屬於地方的社區組織。這本書讓他從一個哈佛學者,變成美國最著名的公共知識分子,上遍各大媒體,甚至被總統柯林頓邀請去大衛營分享。

對政治和社會學界的人來說,他原本就是一名重量級學者。他在1993年出版的著作「讓民主運作」(Making Democracy Work) 轟動一時。(那時我正好在大學讀政治系,此書確實是必讀。)該書討論的起點是義大利北部比起南部有更成功的經濟發展和民主政治,他們透過數據和歷史敘述來分析,因為義大利北部一直有比較強大的自治傳統、蓬勃的公民社會或所謂的「社會資本」(social capital),因此導致如今南北不同的發展。社會資本是本書的一個關鍵概念,依據普特南的定義是「民間交往的網絡和規範」,社會資本越強,社群成員彼此信賴度越高,民主和經濟都會發展的較好。

(相關報導:

美國總統大選》川普選情告急?最新民調:希拉蕊大贏12%

|

更多文章

)

這個理論呼應了更早之前法國學者托克維爾對美國民主的經典觀察:美國民主之所以可以良好運作,是因為有大量的、活躍的市民組織構建起的強壯公民社會。

「獨自打保齡球」可以說是把「讓民主運作」的概念移植回美國,並且是一種對托克維爾的當代對話。95年的那篇論文之所以引起很大迴響,與當時的政治氣氛有很大關係。柯林頓上任之初,就呼籲美國要恢復志願者精神;而學者Nicholas Lemann則在「紐約書評」強調,因為柯林頓要把民主黨帶往中間走,要弱化大政府角色,所以很強調市民的自願參與精神,因此普特南的理論很能契合他們的焦慮。同一時期在學術界,社會學者如Amitai Etzioni也開始暢談社群主義(communitarianism)。

「階級世代」這本書也可以說是深化了「獨自打保齡球」的討論:普特南把階級分析放進社區中。畢竟,公民社會和社會資本不是一個同質的整體,社區衰敗最嚴重的地方就是那些貧窮社區,而這些社區崩解的根源就是高失業率、高犯罪率、破碎家庭。或者反過來說,是嚴重的社會不平等,讓美國的社會資本沿著階級不斷弱化。

有趣的是,如果「讓民主運轉」符合冷戰瓦解後,全球對於民主化的重大關切,「獨自打保齡球」符合柯林頓時代的社會危機和知識氣氛,這本「階級世代」則正好呼應歐巴馬時代的核心議題:經濟不平等,甚至預測了川普的興起。這是學者的敏銳?

四、

普特南在這本「階級世代」當然沒提到川普。但他在最後一章分析了這個美國夢幻滅世代的政治後果。他說,教育程度高和較富裕的公民比起教育程度低的貧窮公民,會更積極參與公共事務,具備更多政治知識,其結果是造成後者政治疏離感的擴大,因為弱勢者會感到這個體制不能為他們說話、不能代表他們利益。諾貝爾獎經濟學得主史蒂格里茲( Joseph Stiglitz)也在「不平等的代價」一書中提到,經濟不平等和政治不平等會相互惡化。

更進一步,這些疏離和冷漠的公民會變成一個個被動與分散的個人,一旦面對嚴峻的經濟條件或國際局勢,這些民眾會呈現高度的不穩定,容易受到極端反民主的意識型態人操控。普特南甚至引用政治哲學家漢娜鄂蘭在「極權主義的起源」中一段話:「這些群眾的主要特質不是殘酷和落後,而是孤立以及缺乏正常的社會關係」。意思是,這個沒有希望的世代很可能受到民粹主義和法西斯主義的影響。

這正是川普的社會基礎。這群憤怒但保守的美國藍領階級遭遇的社會經濟挫折是真實的,但是華盛頓的政治菁英卻無能解決。因此,他們不信任政治菁英、痛恨華爾街,把問題怪罪給移民和少數族群。

另一大部分也深受社會不平等影響的年輕世代,則成為民主黨參選人、自稱社會主義者的桑德斯 (Bernie Sanders)支持者。

五、

普特南在最後一章嘗試提出解藥,主要是針對家庭結構、孩童發展和社區,是提昇個人機會。相對於許多批判社會不平等的書強調1%vs.99%,普特南卻在這本書中說沒有「上層階級的壞人」。他說:「對低薪勞工來說,持續的經濟復甦是我能想到的最好萬靈丹。」

這樣的立場遭到不少論者的批評,認為他並沒有提出結構性的改革方案不,如稅制改革或提昇最低工資。美國著名學者法蘭西斯福山(Francis Fukuyama)就認為,更有用的方法是回到普特南高中時的社會條件:堅強的工會和限制移民取得本國低薪工作。

當然,美國夢的破碎不是美國獨有的矛盾,我們看到英國和歐洲各國也都面臨人們對於不平等的不滿,因此支持右翼本土主義,並且讓英國脫離歐盟。

而此刻人們最關切的是,在美國,川普真的會成為普特南的憂鬱孩子們的代言人嗎?