「你知道中國最有名的人是誰?提起此人,人人皆曉,處處聞名,他姓差,名不多,是各省各縣各村人氏。你一定見過他,一定聽過別人談起他,差不多先生的名字,天天掛在大家的口頭,因為他是中國全國人的代表。」

「差不多先生的相貌,和你和我都差不多。他有一雙眼睛,但看得不很清楚;有兩隻耳朵,但聽得不很分明;有鼻子和嘴,但他對於氣味和口味都不很講究;他的腦子也不小,但他的記性卻不很精明,他的思想也不細密。」

你可能還認得這一段文字,它出自一篇名叫〈差不多先生傳〉的短文,作者是現代中國最重要的知識分子胡適。這篇文章因為一度收入台灣中學國文課本當中,因此成為許多人的共同記憶。

在胡適筆下,差不多先生是這樣的:要買紅糖卻買成了白糖、在課堂上把陝西當成山西,在錢鋪裡做夥計算帳,卻常把十字常常寫成千字,千字常常寫成十字。凡此種種功能,他卻總是不以為意,只說:「凡事只要差不多,就好了。何必太精明呢?」

還有一次,差不多先生要搭火車,卻遲到兩分鐘才到火車站,眼看火車已經開走,他只能搖搖頭說:「火車公司未免太認真了。八點三十分開,同八點三十二分開,不是差不多嗎?」

最後,差不多先生生了病,家人要找汪大夫來看病,卻陰錯陽差找到了牛醫王大夫,害得差不多先生一命嗚呼。看來是個悲劇的結尾,胡適卻諷刺地寫著:

「他死後,大家都很稱讚差不多先生樣樣事情看得破,想得通;大家都說他一生不肯認真,不肯算帳,不肯計較,真是一位有德行的人。於是大家給他取個死後的法號,叫他做圓通大師。」

「他的名譽愈傳愈遠,愈久愈大,無數無數的人,都學他的榜樣,於是人人都成了一個差不多先生。─然而中國從此就成了一個懶人國了。」

〈差不多先生傳〉首次發表在一九一九年的《新生活雜誌》上,距今正好一百年前。那一年,也是「五四運動」爆發的一年,在那之後,新文化運動在中國風起雲湧,青年知識分子高舉「德先生」(民主)與「賽先生」(科學)的旗幟,要開始大力改造創痛。胡適是這場運動中的要角,他發表〈差不多先生傳〉,自然也是意在針砭中國文化。

作者認為,胡適(左)是五四運動中的要角,他發表〈差不多先生傳〉,自然也是意在針砭中國文化。(1958年臺北,胡適、蔣介石合照/維基百科)

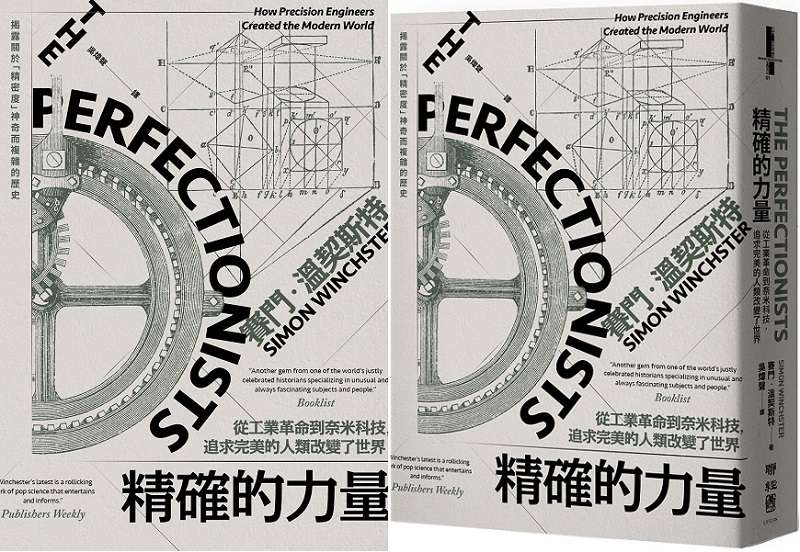

我看到《精確的力量》一書,第一個想起的,便是胡適的這篇短文。其實,胡適不是唯一從這種角度批評中國文化的文人。根據日人內山完造的紀錄,魯迅也曾經說過:「中國四萬萬的民眾害著一種毛病,病源就是那個馬馬虎虎。就是那隨它怎麼都行的不認真態度。」相較起來,他說,「日本的長處,是不拘何事,對付一件事,真是照字面直解的『拚命』來幹的那一種認真的態度。」

精密、完美、嚴謹,這些概念與現代科學與技術的發展有著極密切的關係,也是創造世界的關鍵要素。胡適的諷刺寓言,魯迅對中國人馬馬虎虎的念茲在茲,都從反面襯托出「追求精確」是現代文明的一種執念。

《精確的力量》一書深入探索「精密」的發展史,還有它在現代社會、商業與科技發展中所扮演的角色,除了讓我們理解這個概念本身的流變,也讓我們看到它如何上升到如今這般不可置疑、不可或缺的崇高地位。

(相關報導:

馬雅各醫生的願望:《尋找湯姆生》選摘

|

更多文章

)

本書作者、著名的科普作家賽門‧溫契斯特(Simon Winchester),將精密的現代史追溯到十八世紀的鐘錶匠。這似乎不讓人意外,說到精密,很多人腦中浮現的,可能正是鐘錶齒輪互相咬合、彼此轉動的形象。鐘錶需要精密,因為現代社會要求時間精準,不差一分一秒。順道一提,鐵路與火車在這個現代時間觀念的形成中,扮演了十分核心的角色,此前恐怕沒有一項交通工具,會如此要求搭乘者準時。(溫契斯特提到:「在二○一七年年底,一輛筑波快線列車提早離站二十秒,日本鐵道公司為此還公開致歉。)胡適在〈差不多先生傳〉中描寫主角錯過火車的場景,可以說十分具有其時代意義的。

不過溫契斯特也指出,追求精密的時鐘,是個持續的歷史過程,並非一蹴而就。早期的時鐘受制於物質條件,其實並不準確,必須不時校準。(「鐘聲輕柔和睦,報時各自為政」,有位作家曾這麼寫到。)但一九六九年,日本的精工(Seiko)鐘錶公司利用新技術,製造出石英腕錶,成為有史以來最精密的手錶,據說震撼全球製錶界,也把人類對精準時間的追求,往前推了一大步。

《精確的力量》作者賽門‧溫契斯特(Simon Winchester)(取自twitter@simonwwriter)

時鐘與精準的關聯也許不難想像,但我們也會在書中讀到其他意外的故事。比如溫契斯特告訴我們,「精密」的誕生,與瓦特發明蒸汽機竟也有著直接的關連。原來,瓦特早期所製造的蒸汽機。因為不夠精密,蒸汽一直外洩,讓雄心勃勃的瓦特懊惱不已。幸好,來自英國的「鐵狂人」威爾金森(John Wilksinson),在因緣際會下與瓦特搭上了線,並以他製造火砲的經驗,改善瓦特的蒸汽機,消除了蒸氣外洩的問題,也讓瓦特發明的機器,開始推動歷史轉軸。過去歷史課本講到工業革命,絕對不能不提瓦特之名,但意外扮演關鍵推手的威爾金森,可就沒那麼為人所熟知了。

除了鐘錶與蒸汽機外,精密的概念也助長了軍事、汽車與航空等現代工業,還有與台灣當代經濟息息相關的半導體產業—可惜作者沒有對台灣的角色有所著墨。在書中,溫契斯特一一追索這些產業「精益求精」的歷史。不過反過來說,在這樣一個凡事講求精確的時代,不夠精確、甚或只是一點小誤差,都可能釀成重大的災禍。

比如十九世紀初年美國的軍火工業,因為商人的貪婪,沒把精準一事放在心上,結果製作出來的槍械,要不是問題重重、無法使用,就是損壞之後難以修復,讓許多提著槍上戰場的年輕士兵,只能自求多福。根據溫契斯特的說法,美國之所以輸掉了一八一四戰爭,與這個軍火製造的精密問題,有著直接關係。

一百多年後,美國會遇到另一個因不夠精密而下場難堪的場面。事情發生在一九九○年,那一年,哈伯望遠鏡升空,科學家們熱切期盼這個最新、最先進,花費將近二十億美元打造的太空望遠鏡,能為地球人帶回壯闊的宇宙景象。但是誰也沒想到,在哈伯升空兩個月後,得到的結果卻是:圖像模糊不清。

哈伯所拍下的照片沒有一張清晰到可以使用,整個計畫幾乎要宣告失敗。問題的原因?原來只是「主鏡稍微多磨平了一些,只有人類頭髮厚度的五十分之一,卻足以引起光學問題」。

因為相當於人類頭髮厚度五十分之一的誤差(更精確地說,是主鏡邊緣多扁平了二‧二微米),就足以讓二十億美元的計畫差點破滅。

因為不精準而造成的災難,還有另外一樁。二○一○年十一月四日,澳洲航空的巨無霸客機A三八○空中巴士,準備從新加坡前往雪梨,可是起飛不久,突然警報大作,引擎燃起熊熊烈火,造成全體機上乘客恐慌。還好,最後在機組人員冷靜處理下,這架飛機成功緊急迫降,沒有釀成人命傷亡。

根據事後調查,所有的問題,可以追溯到引擎的一個零件—供油短管。「這跟管子不到五公分長,直徑只有四分之三公分,英格蘭中部地區北方一間工廠的某個員工曾對這根管子鑽了一個小洞,但是鑽偏了,洞的位置不正。」誤差大約半公釐,卻造成數百萬美元的損失,甚至差點要奪走幾百條人命。

在過去數百年內,「精密」為現代文明帶來的許多新的可能性,科技的發展、商業的突破,都有賴這一個觀念。甚至許多現代機器的精密程度,已經遠遠超乎一般人類的能力。但也因此,人類的粗心大意,將帶來意想不到的嚴重後果,而任何誤差,也將變得無法忍受。《精確的力量》一書,既是向不斷追求精準的科學家與工程師致敬,有時讀來卻也像是一則警世寓言。

一百年前的差不多先生,要是有幸活到了今天,恐怕結局不只是丟掉了自己性命這麼簡單了吧。